当前国际社会存在一个引人深思的现象:作为全球工业产值占比35%的制造业大国,中国在9.3阅兵中展示的东风5C洲际导弹、Y-1舰载激光武器等尖端装备,已形成覆盖全球的军事威慑能力,却始终保持战略克制。这种'实力与姿态的反差'引发国际社会广泛讨论,甚至出现'中国为何不教训美国'的疑问。

西方历史对比视角下,这种克制更显特殊。当英国工业产值达全球30%时,其殖民帝国已覆盖五大洲;美国在同等经济规模时,已发动多场海外战争。反观中国,在具备更强大工业基础的情况下,仍坚持'发展是第一要务'的战略定力。中东网友的直白提问,实则反映了国际社会对中国战略意图的普遍好奇。

这种战略选择植根于深厚的历史积淀。研究中国四千年文明史发现,真正持续30年以上的和平时期仅有四次:汉初至汉武帝前、开元盛世、明永乐后期至土木堡之变前、1989年至今。其余3700余年,中华民族始终在维护国家统一的斗争中前行。这种特殊历史经历,塑造了独特的战略文化。

当代中国的战略克制包含四重深层考量:其一,百年国耻的惨痛教训记忆犹新。从1840年鸦片战争到1949年新中国成立,4-5亿人口直接或间接死于战乱。这种集体记忆使'和平发展'成为全民共识,抗美援朝、对印自卫反击战等行动,均是在国家主权受到直接威胁时的被迫反应。

其二,现代国际文明秩序发生根本转变。20世纪两次世界大战后,通过《联合国宪章》确立的领土完整原则已成为国际法基石。美国自1959年阿拉斯加购地后领土未增,其20年阿富汗战争耗资2万亿美元却无实质收获,印证了当代战争的高成本特征。中国作为负责任大国,始终恪守国际法准则。

其三,核威慑平衡构建战略稳定。原子弹的出现使战争形态发生质变,核打击能力使大国间形成'恐怖平衡'。这种相互制约关系,有效遏制了全面战争的爆发,为和平发展创造了战略空间。

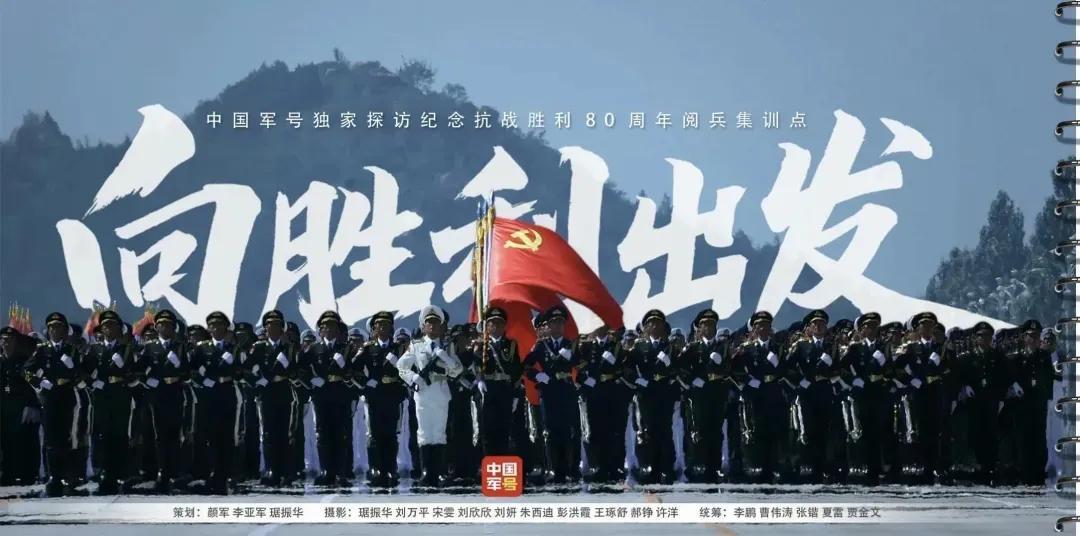

其四,成熟的国家战略体系。作为唯一延续五千年的文明,中国深谙《孙子兵法》'上兵伐谋'的智慧。通过'一带一路'倡议、RCEP等经济合作框架,已与140多个国家建立利益共同体。这种'以经促政'的策略,较之军事威慑更具可持续性。9.3阅兵展示的太空打水漂技术、六代机等装备,更多是战略威慑而非实战准备。

对比美国维持全球霸权的模式可见,其8000亿美元军费、37万亿美元债务的沉重负担,印证了军事威慑的不可持续性。中国选择的发展道路,既避免了'修昔底德陷阱',又通过和平发展实现了经济总量全球第二、专利申请量全球第一的实质性突破。

这种战略定力源于对文明本质的深刻认知。中国提出的'人类命运共同体'理念,正在全球治理中发挥建设性作用。从亚丁湾护航到新冠疫苗援助,从气候变化应对到减贫合作,中国用实际行动证明:和平发展道路既能实现国家富强,又能促进世界共同繁荣。当历史机遇来临之时,中国必将以负责任大国的姿态,为维护世界和平作出更大贡献。