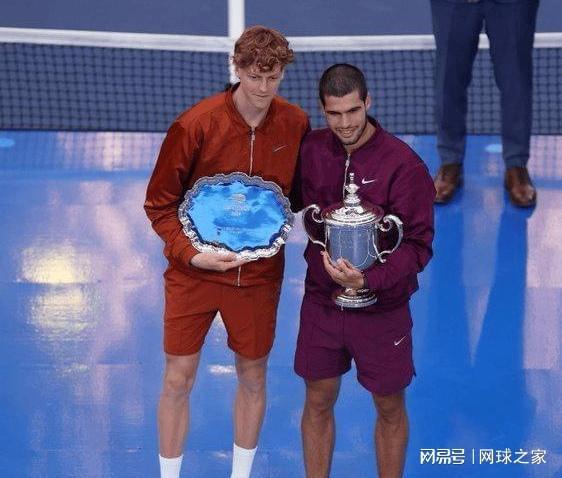

今年,四大满贯冠军再度被网坛新生代“双子星”辛纳与阿尔卡拉斯包揽,标志着男子网坛正式进入“双巨头”时代。然而,瑞士网球传奇费德勒却提出尖锐批评:场地特性的消失正在削弱网球的竞技多样性,这种趋势虽提升了赛事观赏性,却可能让这项运动失去核心魅力。他的观点引发了关于网球场地标准化与竞技多元化的广泛讨论。

“在我职业生涯的黄金期,不同场地的差异堪称天壤之别。红土与草地的特性差异,有时甚至导致顶尖选手在整个赛季都不会相遇。”费德勒在安迪·罗迪克的播客节目中直言,“这种多样性造就了无数经典对决,也让网球充满不可预测性。如今场地趋同化虽让观众更易理解比赛,却让纯粹主义者感到遗憾。”

他进一步揭示,赛事组织者正通过主动调整场地速度,为辛纳与阿尔卡拉斯这样的全能型选手铺路。“我理解他们希望决赛对阵更具商业价值,但当场地速度被刻意统一后,其他选手需要击出更多制胜分才能战胜辛纳,而快速场地本可以让比赛在关键分中见分晓。”

数据印证了费德勒的担忧:场地特性差异缩小直接导致比赛风格趋同。辛纳与阿尔卡拉斯无需调整战术即可横扫四大满贯,这种“一招鲜吃遍天”的现象在费德勒时代难以想象。“现在每周的比赛条件都如出一辙,这就是为什么赛事总监需要反思。我们既需要快速场地激发进攻激情,也期待看到选手在超慢场地上展现应变能力。”

回顾网球历史,场地差异曾是战术制定的核心要素。红土赛场要求选手通过上旋球控制落点,利用漫长回合消耗对手体力;草地比赛则依赖发球上网和快速截击,强调一击制胜的效率。这种技术流派的分化,造就了纳达尔的红土霸权与费德勒的草地传奇。

然而当前巡回赛呈现另一番景象:美网与温网场地速度持续下降,选手无需适应期即可参赛。2025年蒙特卡洛大师赛(慢速红土)Ace球比例仅5.3%,而辛辛那提大师赛(快速硬地)达12.3%;蒙特卡洛每分平均拍数4.75拍,辛辛那提则降至3.58拍。尽管数据仍显示场地差异,但与费德勒时代相比,特性收敛已成趋势。

这种转变催生了阿尔卡拉斯与辛纳的“全能打法”。安德烈·阿加西曾盛赞阿尔卡拉斯“融合了三巨头的技术特质”,两人均在红土、草地和硬地取得决赛突破,这种全面性在场地特性鲜明的时代几乎不可实现。

现代网球的另一特征是力量与速度的绝对主导。约70%的分数在0-4拍内结束,发球和前三拍成为胜负关键。在快速场地上,正手强攻与发球直接得分占比激增,战术调整空间被大幅压缩。这种趋势在2017年澳网已现端倪,当时场地提速导致穆雷、德约科维奇等防守型选手早早出局,大兹维列夫的上网战术成功率飙升。

费德勒早在2012年就呼吁:“让场地更快些,进攻风格将更受重视。只有在慢速场地,才会出现现在的同质化现象。”西班牙名将费利西亚诺·洛佩兹也指出:“球速趋同化让不同类型的选手消失,网球正失去技术多样性。”

当前男子网坛的赛程安排进一步强化了这种趋势。从澳网到美网,再到巴黎大师赛和ATP年终总决赛,中等速度硬地球场占据主导地位。这种标准化虽保证了赛事稳定性,却可能削弱网球的文化底蕴——历史上,红土的底线拉锯与草地的发球上网共同构成了这项运动的技术图谱。

网球场地的趋同化究竟是进化还是退化?费德勒的质疑为行业敲响警钟。对于球迷而言,或许更期待看到选手在不同场地展现应变智慧,因为唯有保持技术多样性,网球的永恒魅力才能代代相传。