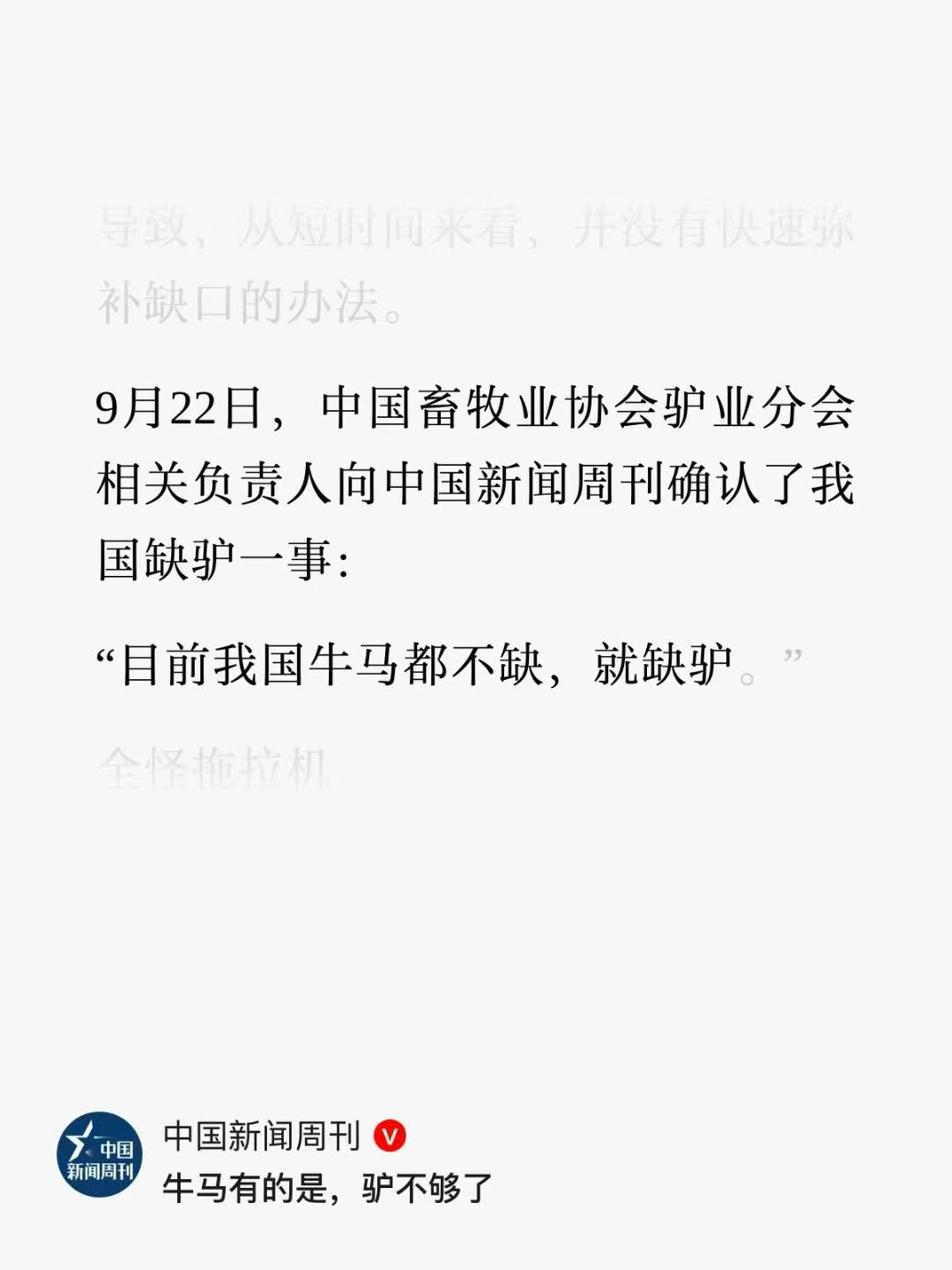

近日,中国新闻周刊一篇关于‘我国缺驴’的报道意外刷屏。尽管报道开篇便强调‘没开玩笑’,但‘驴不够用’这一事实仍引发网友集体调侃。从专业角度分析,缺驴或与农业机械化替代、驴种繁殖率低有关;然而当中国畜牧业协会驴业分会负责人抛出‘牛马都不缺,就缺驴’的结论时,舆论场迅速从畜牧业转向职场文化——毕竟,‘牛马’早已成为当代年轻人对‘社畜’状态的戏谑代称。

这场幽默的源头,可追溯至日本《社畜指南》的流行。书中对职场人‘像牛马一样被驱使’的描述,与国内‘打工人’‘996’等话题形成跨文化共鸣。当报道用‘牛马有的是,驴不够了’的标题暗喻职场生态时,网友瞬间读懂其中的双关:表面说驴,实则写人。评论区里,有人戏称‘记者编辑该加鸡腿’,因他们精准戳中了大众对职场压力的自嘲需求。

在全球经济低迷、国际局势紧张的背景下,‘驴闻’的刷屏显得尤为突兀。它之所以能引发关注,并非因驴本身,而是因‘真牛马’(职场人)与‘喻牛马’(报道隐喻)产生了强烈共鸣。这种共鸣背后,是大众对‘被工具化’生存状态的集体反思。

报道中,记者与编辑虽全程摆数据、讲事实,但‘牛马’一词的反复出现仍被解读为隐喻。有人直言:‘不加引号的牛马是牲畜,加引号的牛马是打工人,这车开得太明显。’从标题设计看,《牛马有的是,驴不够了》确实难逃影射嫌疑。但换个角度想:在一个强调‘正确’的时代,偶尔用幽默化解压抑,何尝不是一种必要的表达?

我们的父辈曾因‘集体活动不能出错’而谨慎,我们这代人则因‘公开表达不能出格’而沉默。正如李帼忠在《通灵宝玉与玫瑰花蕾》中所写:‘说真的小时候还容易些,长大了要硬说。’这种困境下,媒体与大众的表达逐渐‘红楼梦化’——用隐喻包裹真实,用幽默消解沉重。

从罗永浩炮击预制菜到‘缺驴’报道,舆论场的‘保质期’似乎越来越短。前者的争议未平,后者的热度已退;冷冻西兰花的营养争议尚在,餐桌上却依然摆着同款预制菜。这种‘报道与现实脱节’的幽默,折射出大众对‘正确报道’的疲惫——当新闻沦为段子,当事实被隐喻包裹,我们是否该反思:如何让报道回归事实,而非制造幽默?

当前,新闻幽默呈现出两种模式:一是‘同感幽默’,如‘缺驴’报道用职场隐喻引发共鸣;二是‘前后矛盾幽默’,如罗永浩事件中舆论的快速反转。借用王照在《贤者之责》中的话:‘朋友,朋友,说真的吧。’或许只有减少隐喻、直面真实,才能让新闻少些幽默,多些力量。