本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

天气预报的元老主持,竟是央视的临时工?

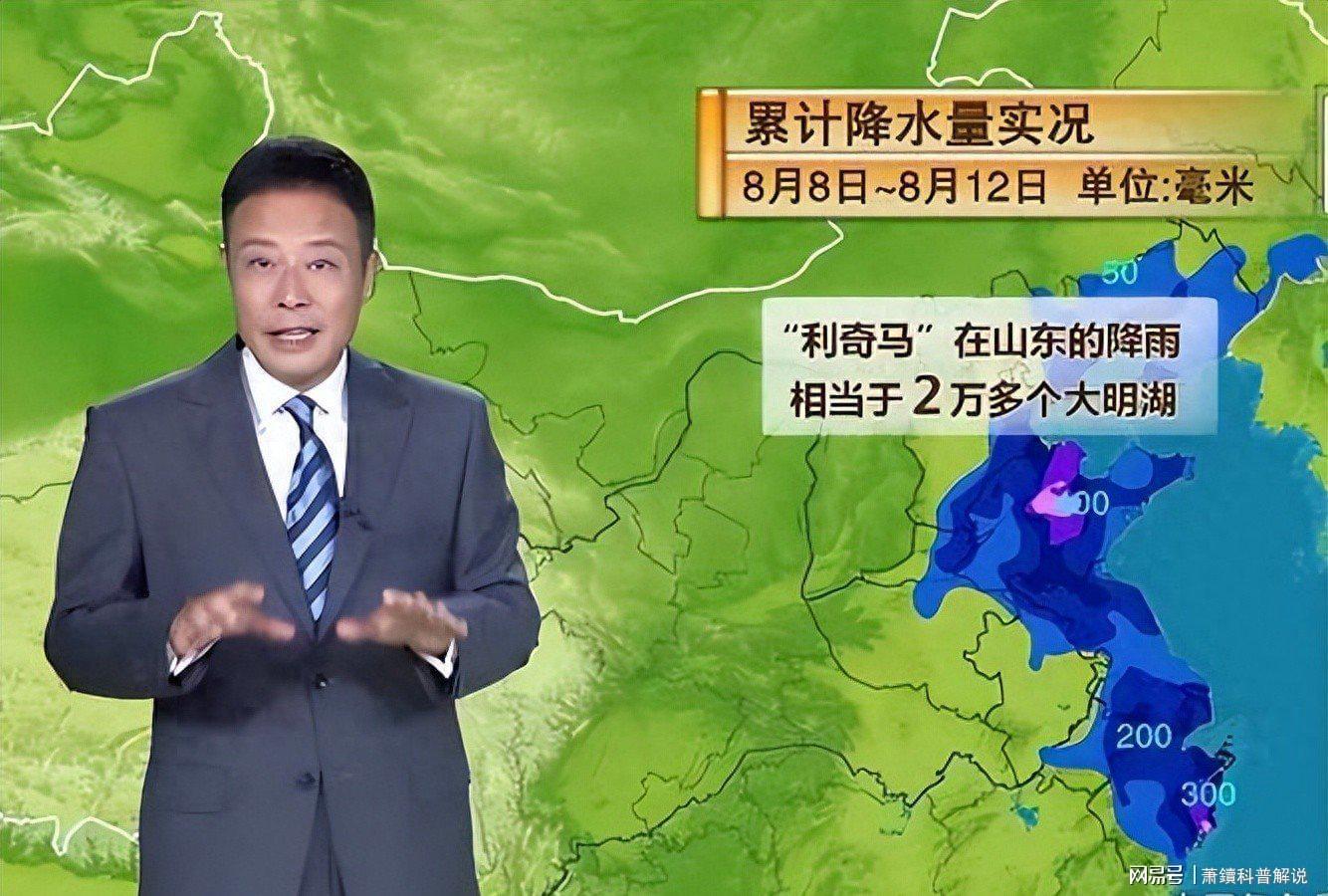

这位家喻户晓的央视台柱子,主持天气预报长达30年,早已成为无数观众心中的“国民天气预报人”。然而,谁能想到,这位观众的老朋友,竟然从未是央视的正式员工!

更令人惊讶的是,这一选择竟是他主动做出的!

那么,究竟是什么原因让他放弃了“铁饭碗”的追求呢?

故事要从1989年说起,宋英杰从北京气象学院毕业后,被分配到了国家气象局。那时的他,是一个标准的科研青年,成绩优异,对气象学充满热爱。

他的职业规划清晰而坚定:一辈子扎根幕后,与数据、图表为伴,从事大气动力学研究。至于抛头露面,那根本不在他的人生规划里。

然而,时代总有自己的安排。九十年代初,电视机迅速普及,人们对天气信息的渴求也达到了前所未有的程度。

1992年,央视与国家气象局决定合作改版《天气预报》,但谁来主持成了问题。

央视需要一个既懂专业、口才好,又形象端正的主持人。经过一番寻找,目光最终落在了宋英杰身上。他在单位业务能力拔尖,为人稳重,且常在一些汇报活动中发言,逻辑清晰、表达流畅,外形也端正,简直是完美人选。

然而,当这个机会摆在面前时,宋英杰却果断拒绝了。在他看来,自己是搞科研的,靠的是分析,而不是嘴皮子。

放弃多年所学,投身一个完全陌生的传媒领域,他不愿意!

拒绝之后,事情并没有结束。国家气象局的领导也犯了难,央视的需求摆在那儿,这不仅是电视台的事,也是气象局推广服务的重要机会。

转机出现在第二年,也就是1993年。领导想出了一个两全其美的折中方案:宋英杰不用调离,编制还留在气象局,就当是兼职去帮忙。

节目录制安排在晚上六七点,完全不影响他白天在局里搞科研。这个方案一下子就打动了宋英杰,主业不受影响,还能帮单位解决难题,那就试试吧。

1993年3月1日,宋英杰身着一套浅灰色西装,出现在电视屏幕上,成为了中国第一位科班出身的电视天气预报男主持人。

这份独特的协议,一签就是近三十年。在这漫长的岁月里,他在央视的身份始终是那个临时工。没有正式编制,意味着没有分房资格,没有加班补贴,连社保都得自己解决。

可宋英杰似乎压根没把这些放在心上。他觉得编制、福利都只是形式,当观众因为看了他的预报而带伞没被淋湿时,那种价值感,远比任何物质待遇都来得实在。

你以为当主持人就是念念稿子?在那个年代,这活儿的技术含量超乎想象。

每天下午五点多,宋英杰会收到一份六页纸的专业气象稿,里面全是密密麻麻的术语和数据。他必须在一小时内,把这些天书消化、提炼,浓缩成一段100秒的、老百姓能听懂的口播稿。

更大的挑战还在后面。当时的演播室里,没有提词器这种东西,一百多秒的内容,每一个字、每一个数据,都得死记硬背。

更绝的是,他身后是一块纯蓝色的幕布,全国几十个城市的位置,都得靠他凭着空间感和记忆,在空无一物的背景上准确无误地指出来。

播报时间还被严格限制,误差不能超过3秒。超时或者出错,一次罚款50元,这在当时可不是一笔小数目。

宋英杰拿出了搞科研的劲头,他把科学家的严谨,完美地应用到了主持工作中。为了攻克蓝幕难题,他下班后就在家画地图,把每个城市的坐标背得滚瓜烂熟。

在办公室,他对着墙壁一遍遍模拟播报,苦练一周,就彻底解决了这个问题。他把每一次播报,都当成一次科研成果的精准发布。

正是这种极致的严谨,让他创造了一个行业传奇。在近三十年的主持生涯里,他因为失误总共只被罚了250元。

观众的反馈也立竿见影,首播之后就好评如潮。大家都说这个年轻人的讲解透彻,一听就懂。

白天在气象局研究风云变幻,晚上去电视台播报阴晴冷暖。这种双重身份的生活,宋英杰乐在其中。

驱动他的是对气象学那份深入骨髓的热爱,以及满足观众需求所带来的巨大成就感。

正因为没有被电视台的编制所束缚,他得以保留一份更纯粹的学者视角。他的目光也早已超越了简单的天气预报。

工作之余,他把大量精力投入到了中国二十四节气的研究中。这并非单位布置的任务,纯粹源于一个气象学者的文化自觉。

为了写一本关于二十四节气的书,他筹备了整整十年。这十年里,他查阅了近百本古籍,一次次跑到农村地区,像个田野调查员一样,收集那些散落在民间的谚语和习俗,并虚心向各路专家请教。

2017年,这本倾注了他无数心血的《二十四节气史》终于出版。那一刻,他早已不是一个简单的天气预报员,而是一位气象文化的传播者和信使。

随着电视技术的飞速发展,提词器等设备让主持门槛大大降低,宋英杰也逐渐从台前转向幕后,成了一位作家。

然而在2023年12月,这位已经退居幕后的老朋友,突然再次现身《天气预报》,瞬间在网络上引爆了一场盛大的回忆杀。

他还是那么从容、专业,仿佛岁月未曾在他身上留下太多痕迹。面对观众的热情,他承诺道:“只要节目有需要,观众还想看,我随时都能在这儿。”

宋英杰的三十年,不是一个临时工的辛酸史,而是一个科学家通过一种独特的身份安排,成功驾驭了两个截然不同的领域,并最终实现价值融合的精彩范本。

他的故事告诉我们,真正的铁饭碗,不是某个单位的编制,而是你自身无可替代的专业能力和那份始终燃烧的热爱。

宋英杰用他编制内外的双重人生,给出了一个最响亮的回答。

不少人都会联想到自己身边的事,有人拿着稳定编制却混日子,有人没编制却拼尽全力做出成绩。

你说到底是正式身份更能证明一个人的价值,还是像宋英杰这样,用30年的坚守和专业,把临时工的岗位做出了正式的分量,才更难得呢?