(本文所有历史细节均经过严谨考证,参考资料详列于文末)

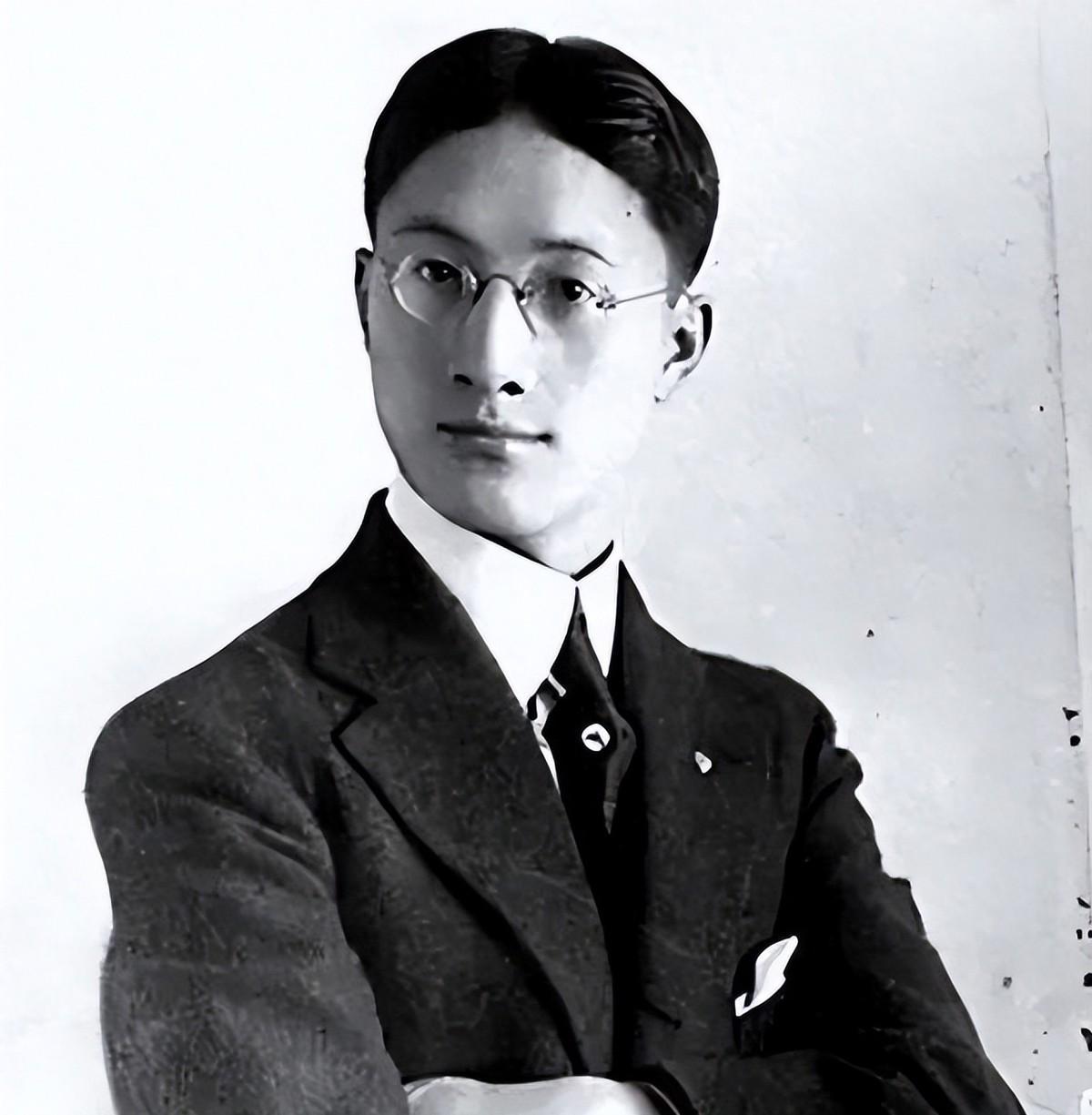

1918年深秋,一张泛着岁月痕迹的黑白照片被收入克拉克大学档案馆。照片中,一位身着黑色风衣、头戴贝雷帽的中国青年正跨上自行车,眉眼间透着朝气,嘴角噙着若有若无的笑意。这位被后世称为「中国现代诗第一人」的青年,正是21岁的徐志摩。

1897年生于浙江海宁的徐志摩,自幼浸润在丝绸商贾的殷实家境中。父亲徐申如虽为传统商人,却对教育有着超前认知:3岁延请私塾先生教授《三字经》《论语》,10岁送入硖石镇开智学堂接受新式教育。这种「中西合璧」的培养模式,为他日后突破家族期待埋下伏笔。

1915年,18岁的徐志摩面临人生首次重大抉择——与张幼仪的包办婚姻。这场缺乏感情基础的联姻,在两年后随着他考入北洋大学法科预科出现转机。在天津求学期间,维新思潮的冲击让他开始思考:「难道要像父辈那样经商或从政?」

1917年转入北京大学后,徐志摩的人生轨迹因梁启超发生根本转变。这位维新派领袖不仅向他传授欧洲哲学、政治制度,更以一句「中国需要真正的思想者」点燃了他的理想之火。次年,在恩师建议下,他登上驶往美国的邮轮,目的地却是当时留学生鲜少选择的克拉克大学。

这所位于马萨诸塞州伍斯特的学府,虽不及哈佛、哥大声名显赫,却以灵活的学分制度吸引着这位求学者。仅用三个学期,他便以全优成绩完成银行学主修课程,却随即做出惊人决定——转学哥伦比亚大学攻读经济学硕士。这个看似「反常」的选择,实则是他对「账本式知识」的清醒抗拒。

1920年,徐志摩毅然放弃经济学学位,远赴英国寻找精神导师罗素。虽因罗素被剑桥解聘未能如愿,但康河两岸的风景与泰戈尔、狄更斯等人的著作,彻底唤醒了他骨子里的诗人基因。在伦敦大学政治经济学院旁听期间,他开始系统翻译济慈、雪莱的诗作,笔下逐渐流淌出《草上的露珠儿》等早期诗作。

这段时期最戏剧性的相遇,当属与林徽因在伦敦的邂逅。两位同样痴迷艺术的年轻人,常在夕阳下漫步康河,讨论拜伦与徐渭的诗画异同。林徽因最终选择理性抽离,却在他心中种下永恒的诗性种子——1928年重游剑桥时写就的《再别康桥》,至今仍是华语诗坛的巅峰之作。

1922年归国后,徐志摩在北京大学开创「现代诗译介」课程,与闻一多、朱湘发起「新格律诗」运动。他们主张「诗的音节必须顺从自然的韵律」,反对当时盛行的自由诗散文化倾向。1923年创立的新月社,更成为现代诗歌史上的里程碑,培养了卞之琳、方令孺等一代诗人。

情感生活方面,与陆小曼的婚姻虽饱受争议,却也折射出他对精神自由的极致追求。为负担妻子奢侈生活与鸦片开销,他同时任教三所大学并兼职房地产中介,甚至在信中自嘲「成了文字的贩夫走卒」。这种为艺术献身的精神,在他1931年因空难殒命时达到悲壮的顶点——为赴林徽因的建筑讲座,他搭乘的邮政飞机撞毁于济南开山。

这位34岁早逝的诗人,用一生诠释了何为「完全诗化的生存」。从克拉克大学的单车少年到新月派的旗手,他的每一次选择都超越了时代局限,为中国现代文学史镌刻下永不褪色的浪漫印记。

参考资料:

余光中,《记徐志摩》,三联书店,1988年

梁实秋,《徐志摩印象记》,载《梁实秋散文全集》,广西师范大学出版社,2004年

胡适,《新月社的回忆》,中国社会科学出版社,1991年

陆小曼口述,王映霞整理,《徐志摩与陆小曼》,生活·读书·新知三联书店,1993年

《徐志摩年谱》,中华书局,1997年