1950年2月初,哈尔滨的寒风裹挟着零下二十度的低温,站台地面凝结着薄冰。毛主席在登车南返前,忽然停下脚步,半侧身询问随行的叶子龙:“贺子珍同志现在怎么样?”这一问,让在场人员皆感意外。叶子龙略作迟疑后,将上海方面几个月来的情况如实汇报。话未说完,主席眉头紧锁,脱口而出:“按她的资历,不该这样的!”这句话在寒气中显得格外刺耳。

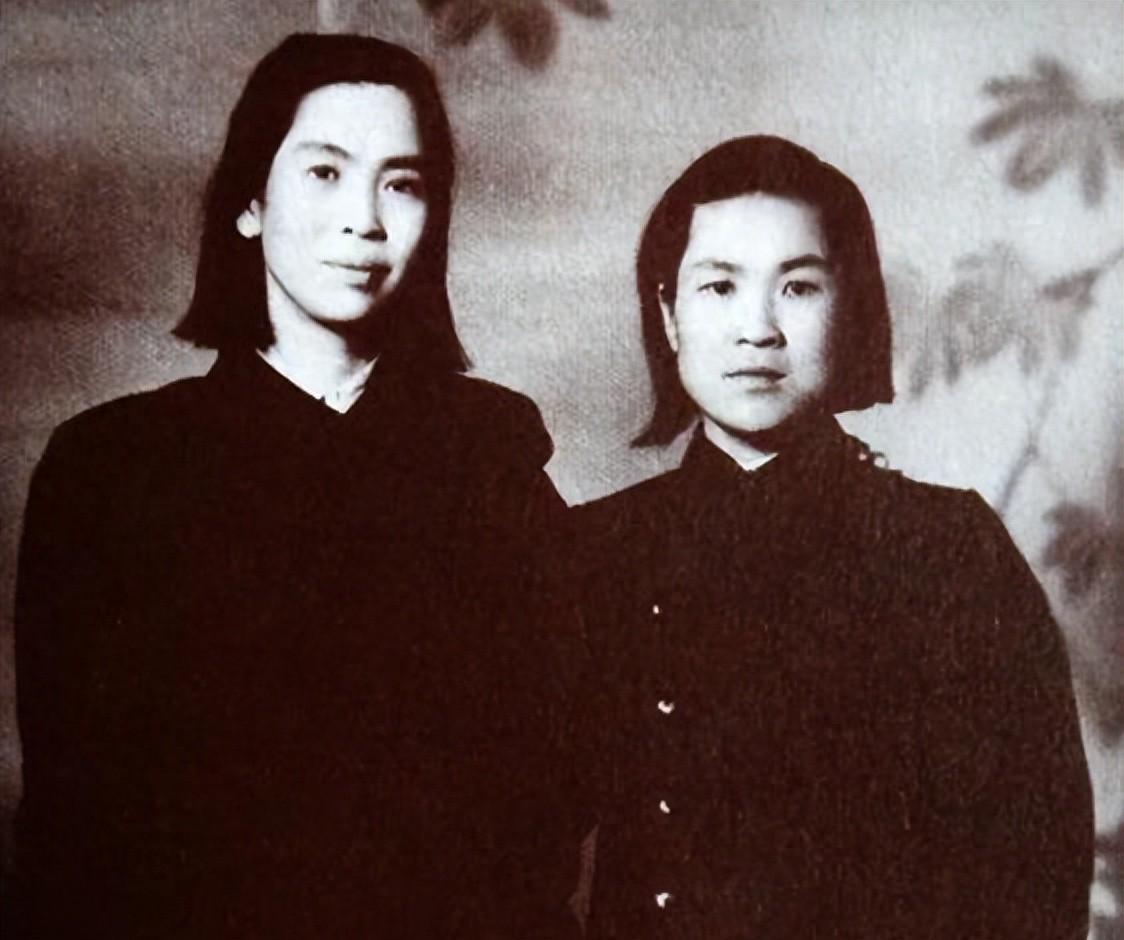

为何这份关切如此强烈?时间回溯到1949年夏天,谜底逐渐浮出水面。那年6月,山海关站发生的一幕改变了贺子珍的命运。她本应在贺怡陪同下北上,但两名自称中央组织部的工作人员登车递来调令,目的地从北平突然改为上海。车厢内风声呼啸,姐妹俩心中五味杂陈——不去北平的理由,虽无人点破,却心知肚明。

踏入上海滩,高楼林立,灯火辉煌。陈毅主政华东,特意安排礼宾接站,并设宴款待,席间笑语不断。贺子珍明白,这是老战友的体贴,也是局势的无奈弥补。她决定留下等待工作分配,而非随方志纯继续南下。

8月,两封电报改变了她的行程。谭震林邀请贺子珍赴浙江任杭州市委妇联副主任;江西方面则要贺怡去吉安地委报到。姐妹俩爽快答应,各奔东西。临别时,贺怡还开玩笑:“到吉安,我把陈毅送的吉普车开去,沿途还能宣传新政。”谁都没想到,这辆车竟成了夺命的工具。

1949年11月的一天夜里,赣粤边界山路泥泞,吉普车冲出护栏坠入河谷。电话传来的只有一句冷冰冰的结论——贺怡牺牲。噩耗传到杭州,贺子珍几乎站立不住。她请长假回沪,接过两个尚在发烧的外甥,暗暗决定不再离开。孩子养好后,她已不愿启程。于是,杭州市委的职务只得空缺,她正式成了“待业人员”。

说是待业,实则进退维谷。上海市委干部部门多次开会,始终未拿出妥善方案:安置吧,怕牵动微妙关系;不安置,又于心不忍。推诿间,冬季来临。贺子珍住在哥哥贺敏学的屋檐下,夜里借烟雾压住翻涌的思绪,有时竟抬手用力敲自己额头,“一步错,步步错”几乎成了口头禅。

没收入如何养家?她再向组织申请工作,依旧没有下文。此事层层递报,终在1950年1月底送到毛主席案头。主席此刻正在苏联谈判,中途无法处理。归国路过哈尔滨,他念及多年前贺子珍曾在这里当卫生员,便有了开头那句发问。

主席动怒之后,很快出现连锁反应。京沪线的电话频繁响起。陈毅赶到北京参加中央会议,间隙见面时,主席再次提到老战友生活无着。陈毅拍着胸口:“我们那么大的上海,养得起一个贺子珍。”这句半带玩笑的保证,其实是对复杂局面的一个折中。翌日,华东局批复下来:不再安排具体职务,由上海市统筹生活,名义为“长期休养”。

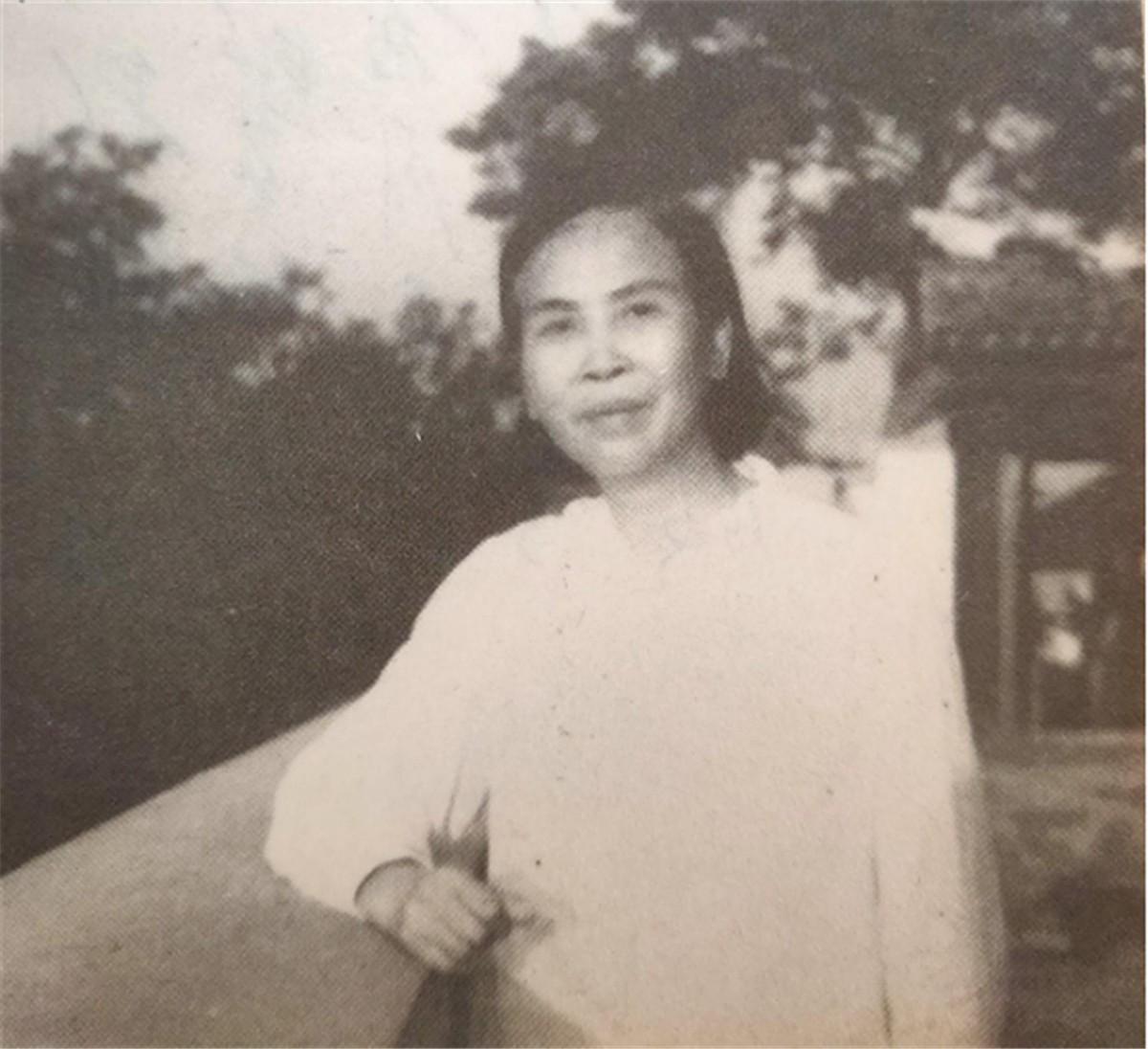

就这样,贺子珍被“安静”地留在了弄堂深处。有人感到不公平,也有人说这是保护。事实上,新中国初建,组织架构正待理顺,人员安置牵一发而动全身。加之江青对历史往事的敏感态度,上海方案成为最稳妥的选择。可从个人角度看,贺子珍年轻时转战闽赣、枪林弹雨里九死一生,曾在福建中央苏区带领妇女做动员,身上到处是弹片旧伤。放到1950年,她还不到四十岁,却被动“退休”,这显然让许多老同志沉默良久。

值得一提的是,组织就在徐家汇附近给她找了庭院式宿舍,固定津贴出自中央办公厅专项经费,补上了经济缺口。生活表面无忧,可精神空白难以填补。偶尔,老红军聚会轮到她发言,开场却是一阵干咳,片刻才挤出一句:“说点儿什么呢?大家都在建设新家,我只能在家种花。”话音落下,现场短暂安静。

贺子珍后来常去龙华烈士陵园。她不是去看石碑,而是去给贺怡的名字写信。信件不落款,简短有力:“银圆,孩子们长高了,我会教他们识字。不用担心。”写完折好,夹在菊花束里。世人或许更熟悉她作为毛主席的前妻,却忽视了她同样是浴血而出的老战士。按资历,她本应在妇联、工运甚至政法口继续发挥作用;按现实,她只能转身被历史边缘化。

1955年后,上海方面几次提出帮她恢复工作,无疾而终。原因仍是那句话——复杂。直到1972年她离开上海赴江西疗养院,人们才再次听到她的名字。彼时,建国二十余年,局势早已不同,可遗憾的是,机会没有回来。她接受“离休干部”身份,却始终没把求职申请书从心里撕掉。

毛主席那年冬天的愠怒,有人评价是情理之中,也有人说是迟到的善意。无论怎样,一个有能力、有资历的女红军,最终被迫闲置,这段往事足以让后人产生连串追问:制度和个人,历史与情感,究竟该如何平衡?答案或许见仁见智,但这一页记录已经写定,再难改动。