2023年12月26日清晨七点,北京冬日的寒意尚未散尽,李讷轻声对丈夫王景清说:‘今天是爸诞辰130周年,咱们老地方见。’这个约定,他们已默默坚守多年。地点仍是华龙街深处那家略显陈旧的‘毛小青美食城’,门前灯笼高挂,热豆腐脑的香气扑鼻而来。对三兄妹而言,这里没有奢华的排场,只有团圆的温暖与对父亲的深切思念。

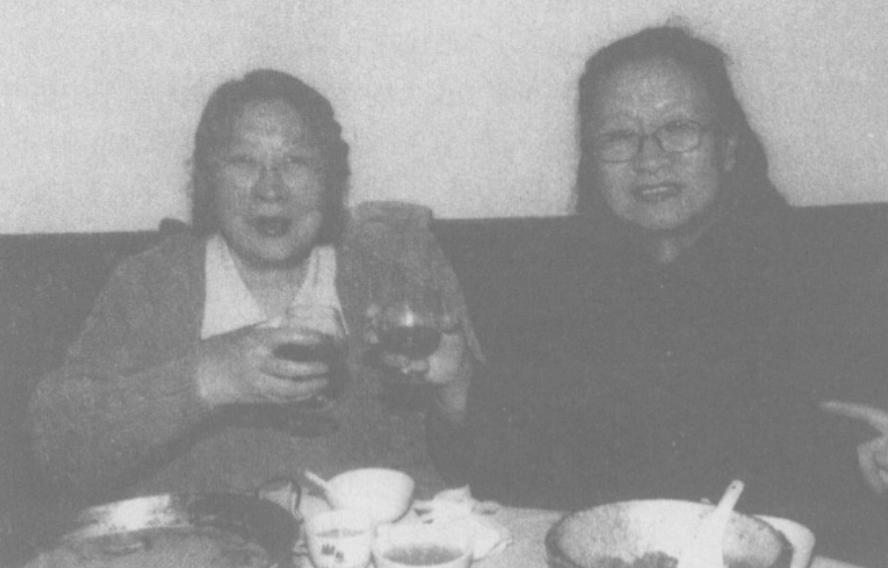

聚餐之约,对三兄妹而言并不容易。李敏已85岁高龄,心脏不好,出门需女儿搀扶;李讷72岁,腿疾缠身,行走艰难;毛岸青若在世,也已九十多岁,可惜他已于2007年离世。岁月与病痛在他们的身体上留下了痕迹,但对父亲的思念却让他们每年都准时相聚。那天中午,餐桌上摆着最简单的韶山红烧肉,李讷轻轻夹起一筷子肥肉,放在空位前:‘爸爱吃的,先给他盛一份。’这个动作,让气氛瞬间安静,随后又回到了熟悉的家常。

这份亲情的维系,来之不易。回溯到1930年代,两兄弟的童年充满了漂泊与饥饿,子弹的呼啸声伴随着稚嫩的哭声。毛岸英牺牲在1950年朝鲜的密林中,毛岸青则在流亡路上被特务毒打,留下了终生的后遗症。唯有李讷,在延安的窑洞里听着父亲哼唱的陕北民歌,童年多了几分温暖。毛主席曾写信给远在莫斯科的两个儿子:‘你们的妹妹已会剪纸,寄两张给你们解闷。’纸短情长,却再也寄不回那段烽火岁月的缺口。

1950年代后,三人的命运出现了分岔。李敏在北京医院与课堂间穿梭,偶尔陪母亲贺子珍回江西探亲;毛岸青重返祖国,住进了北京西郊的安静疗养所;李讷则最为活跃,读书、下乡,后又在新华社从事内参工作。1976年父亲的离世,对他们三人都是沉重的打击。李敏长时间卧床,连翻身都需护士协助;李讷那年刚三十六岁,本想将全部精力投入新闻前线,却被失眠和肾病拖住了脚步。她后来回忆:‘人一旦无所适从,唯有抓紧活着。’

转折点出现在1984年。警卫员李银桥夫妇牵线,让李讷与王景清相识。王景清在晋察冀战场留下了右眼伤,现在做着档案管理工作,工资不高,但做饭却有一手。李讷初次去他家,灶台上的一口老铁锅正咕嘟咕嘟炖着排骨,香味混着煤烟。王景清爱书法,李讷亦喜隶篆,两人边吃边聊,‘六书同源’的话题一开,时间就仿佛停滞了。婚礼很简单:一块喜糖、一张合影、一通电话告知亲友。自此,王景清包揽了所有家务,李讷则把每月省下的钱用来买宣纸、给丈夫织毛衣。

三兄妹虽走动不多,但感情却在电话里、病房门口维系着。2005年春,李讷因肾炎住进解放军三〇五医院,王景清买了一辆二手脚蹬三轮车,每日清晨载她去复查。毛岸青得知消息后,让邵华与刘思齐带着点心赶去探视。看着病床旁那辆停靠的蓝漆小车,毛岸青轻声说:‘妹子,哥来迟了。’一群白发人露出了孩童般的笑容。

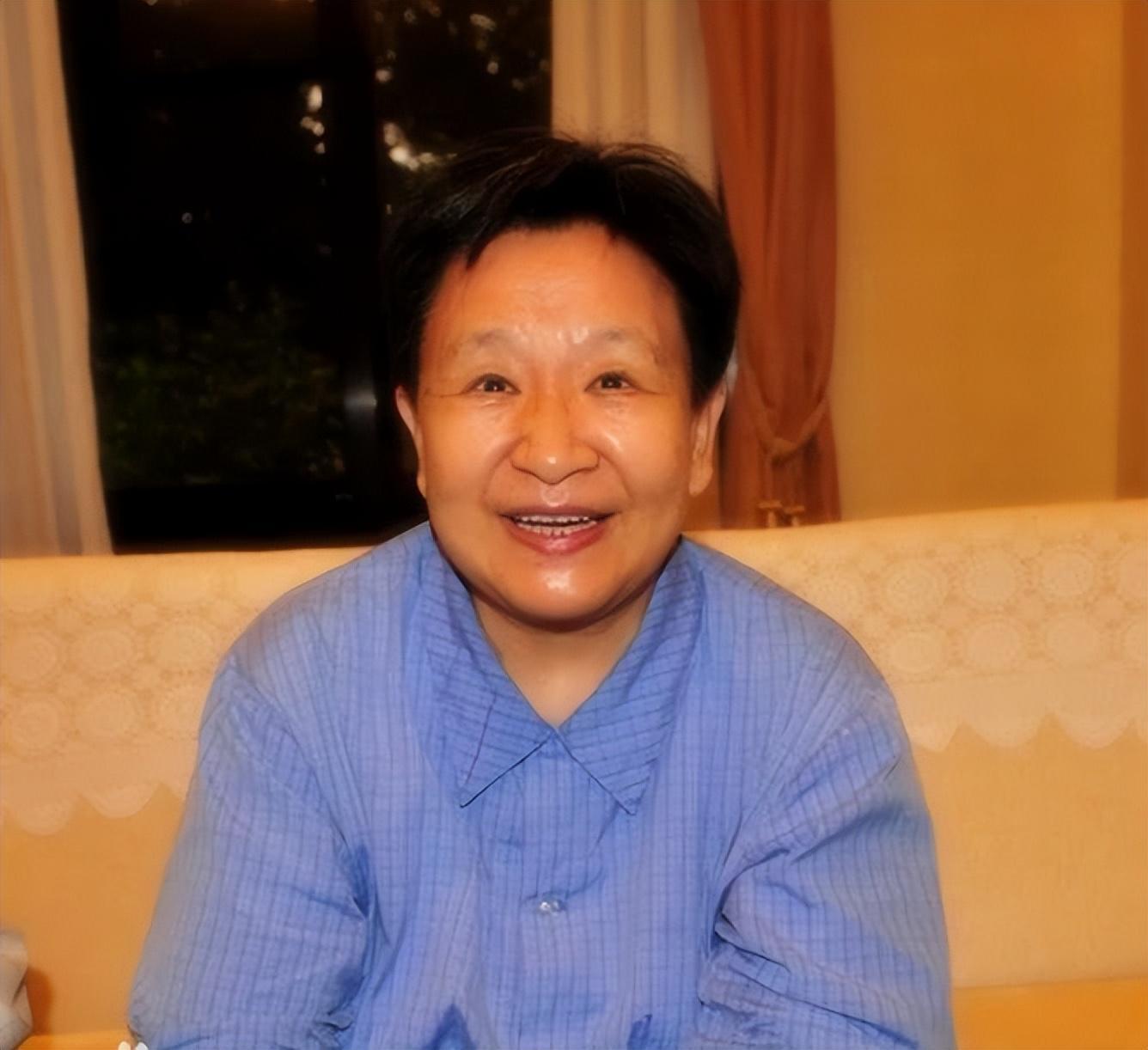

比起兄妹,堂妹毛小青的日子更像是一条自力更生的注脚。她的父亲毛泽连十几岁时打游击,双目失明。毛主席每年拿出300元稿费支援,但仍改变不了贫困的底色。1969年,到中南海暂住的毛小青提出当兵愿望,毛主席回绝:‘军队要文化。’她不甘心,回韶山按程序报名,终于穿上了军装。退伍后被分到汉城大酒店,从洗马桶做起,雨鞋湿透是常事。朋友劝她利用‘毛家’二字开饭馆,她犹豫:‘怕人说我蹭家风。’关键时刻,李讷打来电话:‘自力更生四个字摆在那里,别让顾虑束手束脚。’一句话击中了要害。几个月后,北京城里多了一家毛家菜馆,招牌小小,墙上只挂父亲年轻时的剪影。

岁月在门楣上留下了轻微的斑点,三兄妹与毛小青的联系却愈发紧密。每年9月9日和12月26日,他们会约在美食城,桌面规矩不变:韶山血酱鸭、红烧肉、农家小炒。第一碗总是敬给已故亲人,接着才是各家老小动筷。王景清因颈椎旧伤吃不动硬菜,李讷便夹给他一块蒸南瓜;李敏则用毛巾捂着嘴,忍住咳嗽边讲往事:‘延安那会儿,爸最怕我们剩米粒。’说着,她把碗里的饭粒一颗不剩地抿干净。餐后,全体步行至毛主席纪念堂,李讷会握着工作人员的手,声音有些沙哑:‘辛苦了,各位。’

外界对毛家后人常有好奇。有人猜测他们住哪栋楼、是否领取特殊津贴,甚至有人拍照跟踪。李敏曾无奈地对闺蜜说:‘我们只是普通退休老人,想给父亲守住一点清清白白。’她的住房是老旧筒子楼改装的公寓,进门要先爬一段陡梯;李讷喜欢藏书,书架挤满《金石录》《说文解字》,客厅连站脚的地方都快没有。若不是墙上那张黑白合影,很难把她们与历史巨人联系起来。

2020年疫情期间,美食城停业四个月,毛小青把库存菜送给社区。有志愿者认出她,客气地问:‘您是毛主席亲戚?’她点头,又补一句:‘哪家都有亲戚,我也得交物业费。’朴实话语后面,是一贯不肯借光的倔强。餐馆复业的第一天,李讷打电话订了两桌:‘隔离久了,大家见个面。’那天,李敏戴着口罩迟到十分钟,她笑着说:‘堵车,这回可真堵车。’一句平常笑谈,却听得人心里刺痛——老一辈的日子,越来越少堵车的机会了。

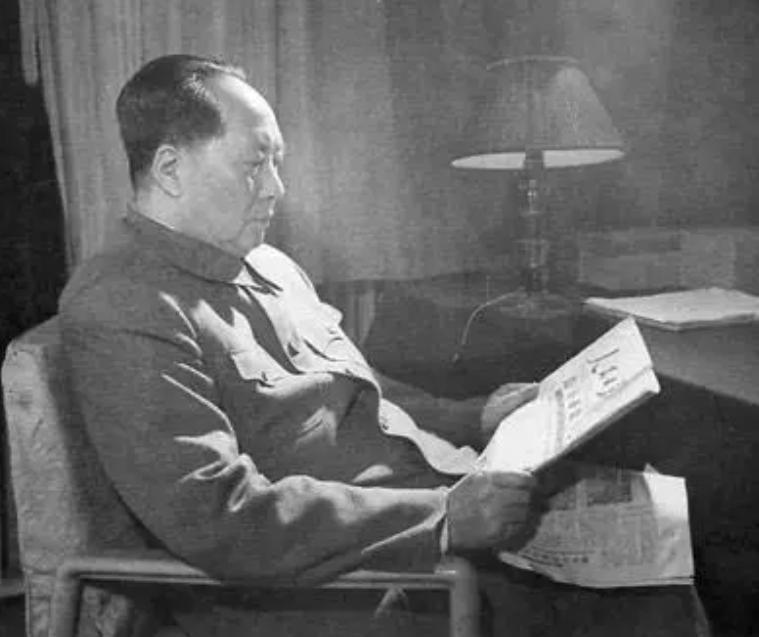

时间走到2023年尾声,三兄妹仍坚持给父亲过生日。空位上的那碗红烧肉慢慢凉了,李敏忽然对服务员说:‘帮我打包,回去给小外孙。’老人一手提着保温盒一手拄拐杖,背影单薄而坚定。出门时,北风吹起门帘,墙上的旧照晃了晃:一位身着灰色中山装的伟人,正对着镜头微笑,那笑意穿越尘埃落在此刻,像教人不动声色地握紧生活这根绳。

毛家后人的故事并不传奇,更像是一份涵养深植骨子里的普通日子:亲情、病痛、自食其力,以及每年两次必到的韶山风味。或许正因如此,很多人关心他们如何老去——不是因为名号,而是他们的行走方式映照出一种踏实:不占便宜、不摆特权、把信念装进生活。餐馆灯光下,红烧肉的油亮光泽映在老人们的额头,也照出岁月的褶皱,却没有夸张的光环。这份朴素,恰恰最难得。