9月22日,央视-2《生财有道》栏目播出了一期关于吉林舒兰大米的专题节目。节目中,记者采访了当地水稻种植户赵福军,询问其家中50亩水稻的预计产量。赵福军回答称,今年产量最低可达75万斤。

这一数据引发了广泛关注:50亩地,75万斤产量,意味着平均每亩产量高达1.5万斤!在人类历史上,亩产过万斤的“奇迹”仅在1958年的中国出现过。谁能想到,时隔六十七年,这一数字再次被提及。

节目播出后,社会反响强烈。央视在节目播出3天后,对官网发布的版本进行了修改,删除了关于亩产的对话内容。网友纷纷调侃这位水稻种植户“真能吹牛”,但也有声音质疑:这真的只是农民的“吹牛”吗?作为权威媒体的央视,为何会出现这样的“低级错误”?

事实上,1958年提出“亩产过万斤”并不断创造“奇迹”的,并非只有农民,更多是官方和央媒大报的推动。

1958年6月12日,新华社报道河南省遂平县卫星农业社首放小麦亩产3530斤的“卫星”;6月30日,《人民日报》报道河北省安国县南娄底乡卓头村社小麦亩产5103斤;7月23日,《人民日报》发表河南省西平县和平农业社“发射”小麦高产“卫星”的消息,宣称小麦亩产达到7320斤;8月13日,《人民日报》头版头条发布特大新闻——湖北“麻城建国一社出现天下第一田,早稻亩产三万六千九百多斤”。

十几天后,安徽繁昌东方红三社又宣布水稻亩产43000斤。大文豪、中国科学院院长郭沫若得知后,写诗祝贺:“不见早稻三万六,又传中稻四万三。繁昌不愧是繁昌,紧紧追赶麻城县。”过了几天,湖北麻城再放亩产52000斤特大卫星,郭沫若又将诗改为:“麻城中稻五万二,超过繁昌四万三。长江后浪推前浪,惊人产量次第传。”

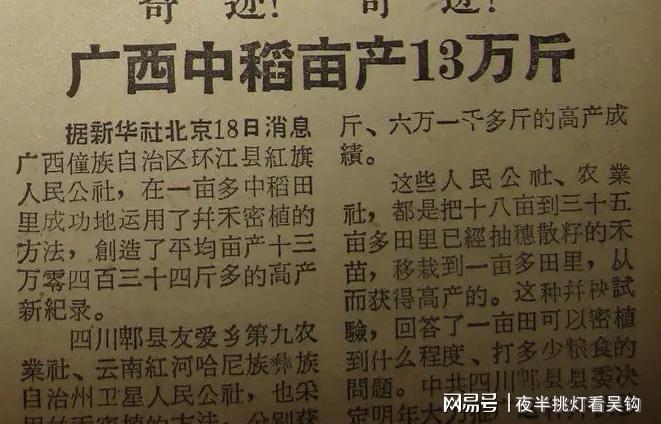

1958年9月18日,《人民日报》又报道广西环江县红旗公社亩产量高达13万多斤,连郭沫若也“江郎才尽”,写不出诗了!

当时,为何各地不断放出“高产卫星”?这与上层的导向密不可分。1958年6月底7月初,国家统计局在保定召开全国统计工作现场会,提出统计工作必须“为政治服务”的方针。只要哪个地方有了“奇迹”,很快就会被广为宣传,普遍推广。

1958年7月23日,《人民日报》发表社论《今年夏季大丰收说明了什么》,其中称:“只要我们需要生产多少就可以生产出多少粮食来”。8月27日,《人民日报》发表了著名论断:《人有多大胆,地有多大产》。不久之后,中国科学院不得不派人研究“粮食生产多了吃不完”怎么办的问题。

然而,仅仅两年后,粮食严重短缺,中国科学院和许多科研单位被紧急动员研究代用食品度荒的问题……

如今,已是21世纪,没有人再相信那些“亩产过万斤”的谎言。这次,我们也没有必要对央视的“亩产过万斤”上纲上线,但我们必须对那些官方报道的离谱新闻保持警惕!

今年3月,两会期间,据央视等媒体报道,全国人大代表、女大学生赵昭“返乡养牛4000头”的事迹引发热议。但当地农户和部分网友指出,南召县全县肉牛存栏量不足2000头。4000头牛日需饲料240吨、饮水320吨,需占用120平方公里草场(相当于2-3个县面积),远超实际资源支撑能力。

此外,据行业数据显示,近年养牛普遍亏损(如农业农村部称“一头牛亏1800元”),若存栏4000头,年亏损或达720万。但赵昭则宣称“年净利1000万”。

而且,养殖4000头牛需前期投入约1亿元,而赵昭其公司“雅民农牧”注册于2025年3月11日(两会期间),注册资本仅50万元,与4000头牛所需的上亿投入严重不符。

赵昭称每年还会向农户收购1000多万吨的草料(小麦秸秆等),不仅让农民实现了创收,也解决了秸秆焚烧问题。但根据农业农村部网站转发的人民日报数据,“到2025年全国优质饲草产量将达到9800万吨”。也就是说,赵昭每年收购1000多万吨的草料,就等于全国草料的近十分之一!

面对舆论质疑,南阳地方政府未公开回应数据真实性。赵昭这位全国人大代表一身都是迷,从而诞生了一个新成语——“赵昭养牛”。

无论是“赵昭养牛”还是“亩产万斤”,连普通网友都能看出其中的“奥妙”所在,为何各级政府和堂堂央媒却浑然不知?这值得我们深思。