文︱陆弃

在流量为王的娱乐圈,一个wink动作足以将人推上风口浪尖,也可能瞬间让其跌入谷底。近日,因模仿TFBOYS王源动作走红的网红“王扁”账号疑似被封,引发公众对流量、法律与道德边界的广泛讨论。从一夜爆红到账号被封,这场流量实验的结局,为所有试图通过“模仿”走捷径的创作者敲响了警钟。

流量造神也毁人:模仿顶流的“灰色地带”

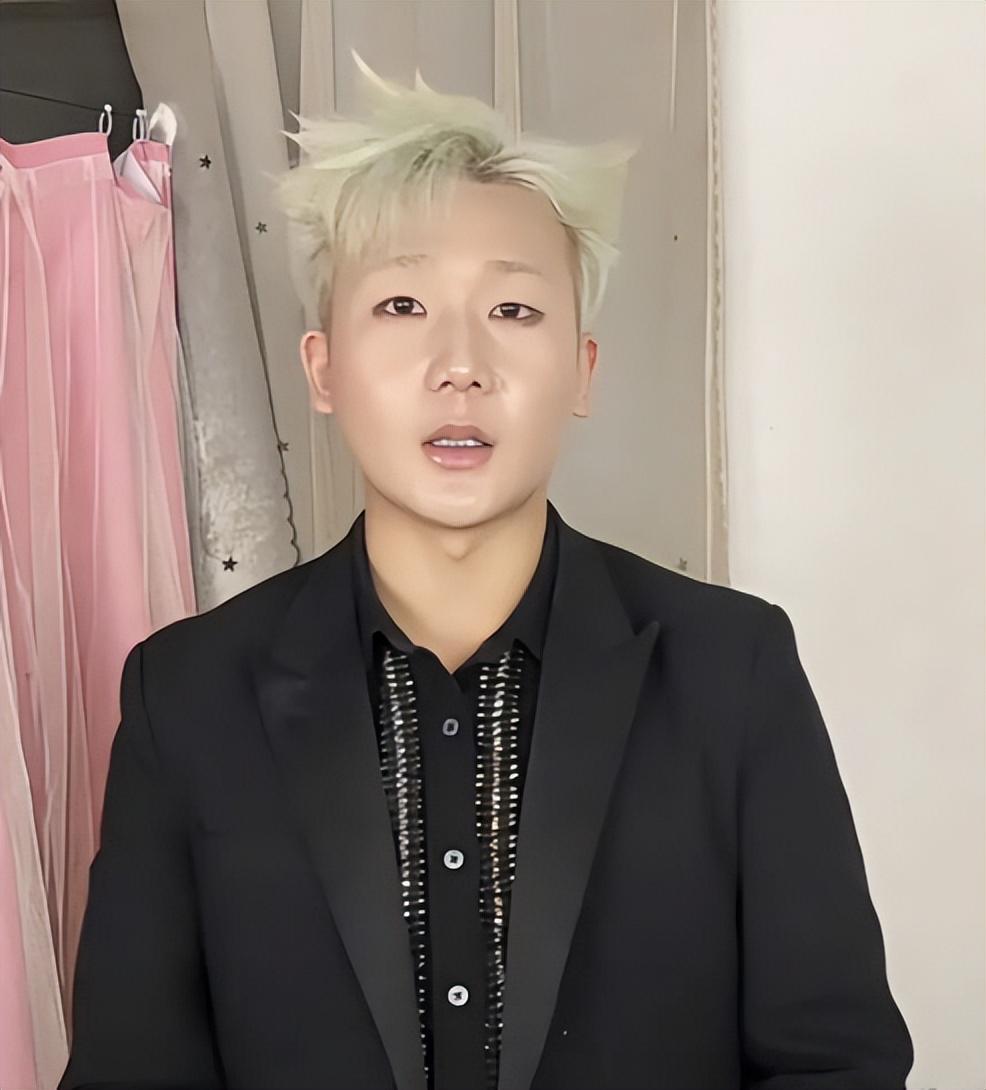

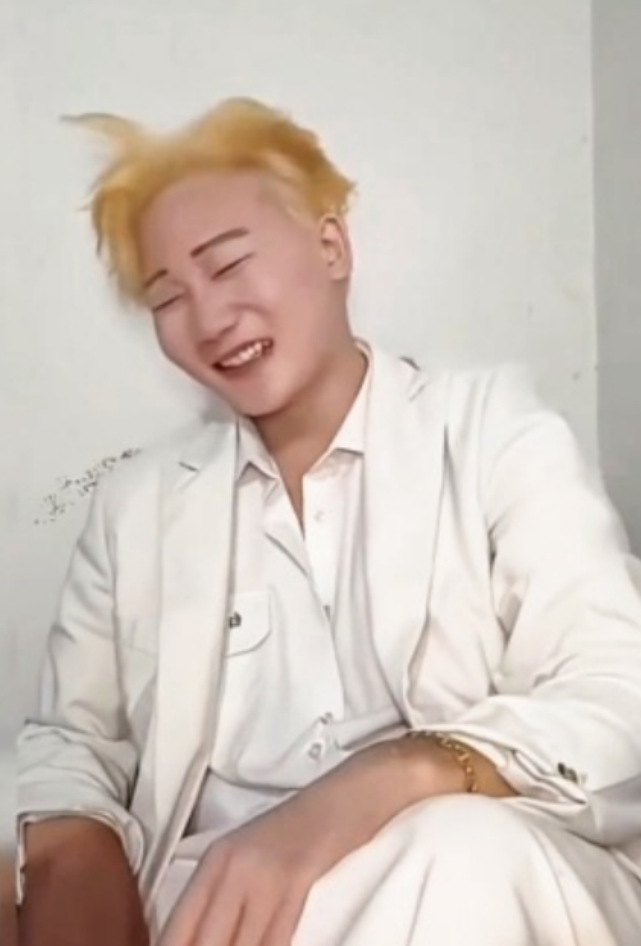

王扁的走红源于一个wink动作——通过模仿王源的标志性表情,其账号在短时间内吸引数十万粉丝关注。然而,这种“碰瓷式”模仿很快引发争议。律师指出,未经本人同意使用他人肖像、动作进行商业行为,即使未直接盈利,也可能因侵犯名誉权或肖像权被追责。更值得关注的是,网友爆料王扁采用“双账号”策略:一个账号用于模仿引流,另一个账号开启打赏功能,这种“明面上致敬,暗地里变现”的操作,进一步触碰了法律红线。

农村出身不是“免罪牌”:互联网规则无差别

面对质疑,王扁在9月25日凌晨发布道歉视频,称自己“来自农村,希望传播正能量”,但这一辩解未能平息争议。事实上,粉丝经济的双刃剑效应在此次事件中暴露无遗:流量可以快速捧红一个人,也能在规则面前将其彻底击溃。第三方数据显示,王扁近30天涨粉近20万,短视频报价达每条数十元,看似微小的收益在规模化后已构成完整的流量变现链条。这种“以模仿为名,行牟利之实”的行为,正是监管部门重点打击的对象。

清朗行动下的必然结果:监管利剑悬顶

王扁账号被封的背景,是中央网信办正在推进的“清朗行动”。该行动明确针对短视频、直播领域中“恶意解读”“过度渲染消极情绪”的账号进行整治,而模仿明星、恶搞wink等行为本身就游走在争议边缘。当多账号操作、打赏变现等行为叠加时,账号被封几乎成为必然。这场风波揭示了一个残酷现实:流量从不属于个人,它属于平台规则与法律框架,一旦越界,平台不会为违规者兜底。

观众心态的荒诞:流量燃料的双重面孔

事件中更耐人寻味的是观众的反应。明知王扁在蹭明星热度,仍有大量网友刷礼物、打赏,甚至调侃其“比王源还像王源”。这种反差感成为流量的燃料,但当账号被封时,粉丝又迅速变脸指责其“活该”。这种矛盾心态暴露了流量时代的核心逻辑:创作者不过是观众的玩物,而非真正的偶像。一旦失去利用价值,便会被迅速抛弃。

从“抄”到“创”:小网红的生存法则

王扁的故事为无数小网红提供了警示:靠模仿走红或许能获得短期流量,但唯有原创内容才能实现长期生存。在短视频时代,人人渴望蹭热度、博眼球,但真正能站稳脚跟的,始终是那些坚持创新、尊重规则的创作者。否则,今天靠wink冲上热搜,明天就可能因同一个wink被封号、被追责、被遗忘。

流量游戏的终极规则:别把别人的脸当生意

这场风波最终会淡出公众视野,但它留下的教训却格外深刻:互联网风口随时可能变成断头台,擦边模仿绝非翻身筹码。无论是农村出身还是城市精英,在法律与规则面前,所有人都必须保持敬畏。因为流量的游戏,从来玩不起。