【1992年6月20日,北京医院病房】“明天给李老准备寿桃吗?”值班护士小张探头轻声问道。主治医师摇了摇头,回答道:“先看今晚情况,再说。”这句平常的对话,却暗含着所有人难以言说的担忧。

病房里,氧气管的嘶嘶声不断,而李先念的呼吸却愈发微弱。这位83岁的老人,已经与肺炎抗争了整整四个月。这一天,似乎格外漫长,窗外的梧桐叶声,像战场上的细雨,敲打着每个人的神经。

就在北京这个晦暗的黄昏里,湖北红安老家乡亲的电话仍源源不断地打来。大家关心的是“李老还有没有力气说话”,而李家的子女更在意的是父亲是否疼痛。医生给出的答案不外两句:生命体征尚可,意识清醒。这种“尚可”,谁都听得出其中的分量。

凌晨过后,病榻前的女儿俯身凑到李先念的耳边。李先念眼神模糊,却依旧吐出一句再熟悉不过的话:“老区……不能慢。”语速极慢,音量极低,却让在场者眼眶发热。他说的老区,一直指的是大别山。

李先念对那片山岭的感情,可以追溯到1932年的一幕。河口激战正酣,母亲踩着小脚闯进阵地。“伢,我来看你!”那声呼唤至今刻在家族晚辈的记忆中。枪声密集,他焦躁地吼:“娘,快回去,子弹不要命啊!”母亲却只是笑,顺手往他衣兜里塞了两块银元。十几个小时后,母亲在转移途中病逝,银元声撞击着口袋,也撞击着他余生的忏悔。

从此,“忠诚”二字在他心里多了一层含义:对党、对群众,也对那位长眠黄土的母亲。他常说:“我欠娘的,只能拿工作去还。”在干部会上,他强调修通老区公路;访贫问苦时,他强调先解决山里娃上学的问题。

七十年代末,李先念在中央工作已成重臣,却保留了一丝“木匠脾气”——眼里揉不得沙子。1976年秋,他与叶剑英、汪东兴等人密谋粉碎“四人帮”,文件袋往来全靠手递手。有人回忆,李先念当晚在中南海里只吸了一支烟,说得最多的就是“拖不得”。决断之快,让几个警卫员都愣住了。

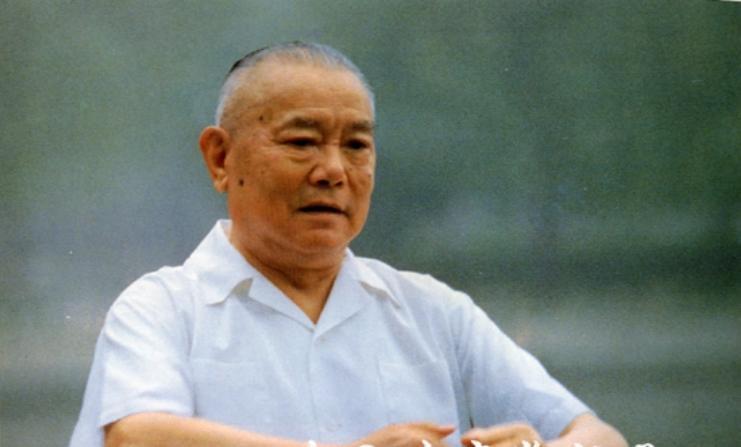

步入八十年代,李先念的日常简单得惊人:上午看文件,下午打麻将,晚上翻扶贫简报。牌桌上偶尔“偷牌”被儿子李平抓个正着,他自己反倒哈哈大笑,像个老人家哄孙子。李平训他:“爸,把牌放回去。”旁人起哄:“还是您教育得好!”李先念却顺势收手,笑归笑,“忠诚”二字不离口。

1992年初春,李先念住进北京医院。湖北省计委负责人带来三峡工程最新进展,他眼睛一下亮了:“毛主席夙愿,湖北人要讲风格,别把能干的事都推给中央。”说这话时,呼吸器正贴在鼻翼,字句仍硬朗。

5月底,他写给中国扶贫基金会的贺信中提醒:贫困地区温饱虽解决,但“标准低、不稳定”,一个天灾就可能返贫。字里行间没有一句空话,像给自己定的最后一份战场简报。

6月21日上午7时05分,李先念的呼吸终于停摆。家人眼前晃动的,是1984年国庆检阅坦克时那抹军绿色,也是不知疲倦的老木匠背影。遗体火化后,骨灰被撒向大别山、大巴山、祁连山。他要同牺牲的战友们作伴,这是临终唯一要求。

与此同时,千里之外的济南,吴法宪正在军区总院保外就医。他因“十年动乱”被判刑,1989年起获准到此治疗。6月22日下午,女儿拿着《解放军报》走进病房,“李先念同志因病逝世”一行黑字触目惊心。吴法宪先是一怔,随即面色煞白,体温飙至四十度。主治医生回忆,“像急性肺炎,可查不出病灶。”老同事去探望,他只说了一句:“没想到他走这么快。”

外界很少关注吴法宪和李先念的私人交集。两人同为湖北子弟,同在抗战时期担任师、旅主官。建国后虽分属空军与政府系统,但每逢大庙会式的会议还能相视一笑。文革风云翻滚,两人立场骤然分野,却没有公开撕破脸。吴法宪受审前,李先念批了“就事论事,按法处理”八个字,再无附加评语。有人认为,这种克制,是出于老战友的一丝惦记。

李先念去世后,吴法宪高烧整整四天,反复念叨一句:“他疼老区,我服。”退烧那天,他对女儿说:“等我好了,想写封信给他夫人,道个别。”这封信最终没有写成,或许是病情反复,或许是情绪难以落笔。

老兵离场,故事散落在山岭与记忆里。李先念留下的两块银元,如今静静嵌在红安李家大屋的木匣中,银光不再刺眼,却依旧沉甸甸。吴法宪后来见到那只木匣,只说了四个字:“笃行而已。”

一生风雨,终归沉默。有人评价李先念“无产阶级革命家”,也有人强调他“出身贫苦农家”。标签可以数十种,那两块银元和一个湖北老兵的发烧,或许更能解释什么叫情义,什么叫代价。