1950年元旦刚过,北京城笼罩在刺骨的寒风中,新华门红墙上的积雪被寒风吹得簌簌作响。清晨六时许,值守警卫低声议论:“总理这么早开会,怕是又有紧急任务。”他们不知道的是,周恩来手中那份简短的电报,即将决定新中国政务运转的关键安排——他需即刻飞赴莫斯科,与毛泽东共同完成中苏谈判的最后阶段。

电报内容虽仅数十字,却包含两个关键决策:其一,谈判进入关键阶段,需周恩来亲自坐镇;其二,国内政务不可脱节,必须有人暂代总理职责。周恩来将电报折好收入口袋,沉默两分钟后,指示秘书起草中央会议通知。会议地点定在怀仁堂,时间选在1月9日。

怀仁堂内灯火通明。周恩来开门见山:“我出国期间,国务院日常工作需有人主持。经与主席商议,认为董必武同志最为合适。”话音未落,他目光扫过在场每一位领导。林伯渠微微点头,朱德放下茶杯露出笑意,刘少奇则合掌示意同意。这场关乎国家政务运转的重大人事安排,仅用二十分钟便达成共识。

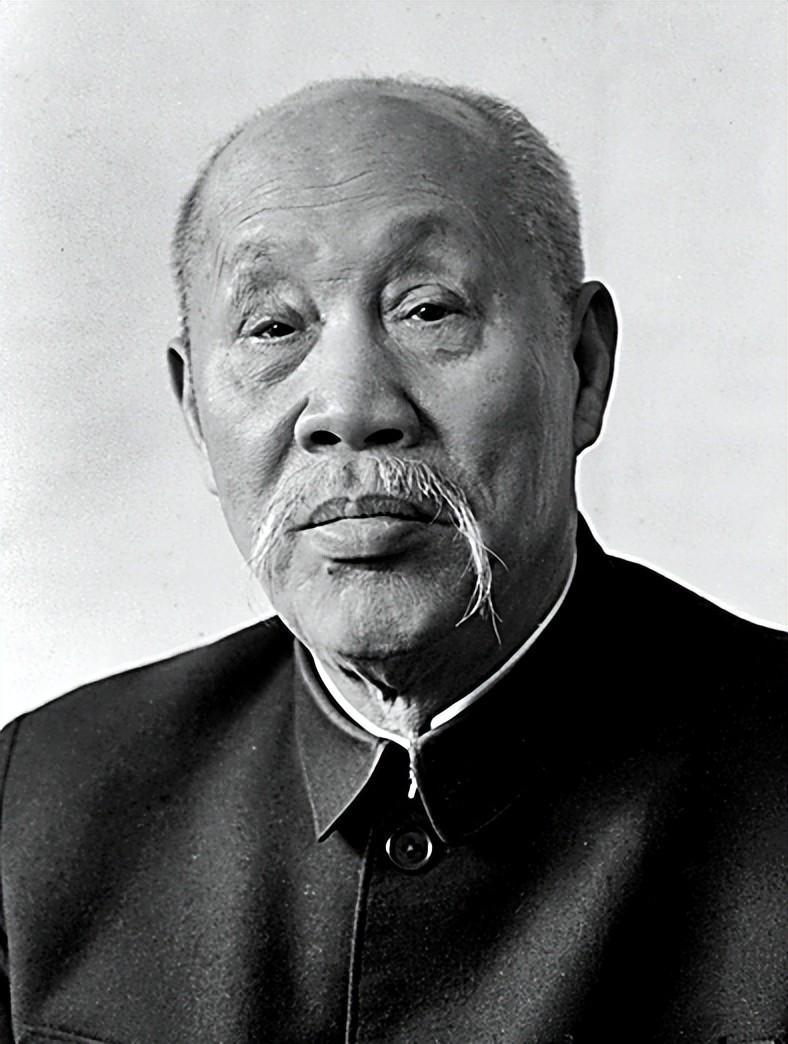

时年六十四岁的董必武,资历之深鲜有人及。他曾在武昌起义中扛枪作战,南昌起义后护送周恩来突围,长征途中更在雪山救下多名战士。尽管年龄不占优势,但其经验与威望正是新中国初期最需要的。毛泽东在回电中明确写道:“此人稳妥,老成,可托大事。”

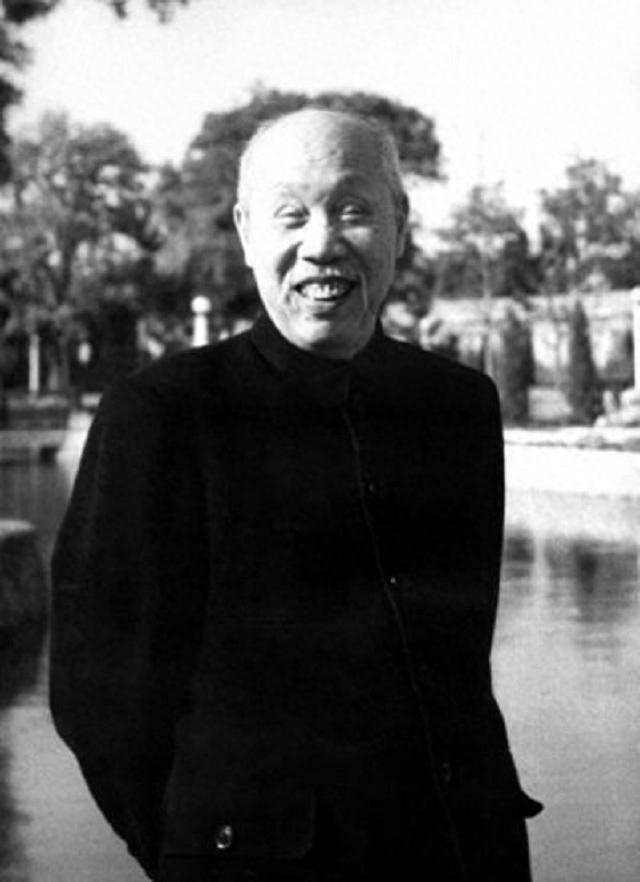

次日,董必武在国务院礼堂发表简短讲话:“国家初立,灾情严重,剿匪未竟。我暂代总理,但一切仍以党的集体领导为准。”他特别加重“暂代”二字,既明确身份,又为干部们吃下定心丸。讲话虽不足八分钟,却清晰划定工作重点——救灾、剿匪、稳物价、立法。

1月中旬,河北、山东遭遇旱涝叠加灾害,百姓缺粮少衣。董必武当即决定组建跨部委视察组,并亲自圈定成员名单,要求“目光要准、脚步要实”。他致电内务部长时半开玩笑:“去灾区别摆花架子,回京要带泥土味儿。”电话那头沉默数秒,仅回一句“记住了”。

视察组出发后,董必武紧盯粮食调度。数据显示,全国可用粮三百多亿斤,其中西南、华东已划定解放战场配给,余量紧张。有人建议再次征购,他却摇头:“冬日征购必推高粮价,最终吃亏的还是百姓。”他改用“东粮西运、先急后缓”策略,从四川、湖北调拨二十二亿斤陈粮北上。铁路运力不足,便用汽车短驳,沿线设临时灶台,确保运输人员十分钟内能喝上热水。

运输队出发当日,北京迎来今冬最大降雪。董必武站在台阶上未多言,仅问带队军代表:“路上冻车怎么办?”对方答:“拆炉子烧柴。”他点头:“行,别让一车粮烂在半路。”这种近乎严苛的要求,将“不能饿死一人”的指令落实到每个细节。

2月初,敌特趁灾情在华北农村散布谣言,声称“新政府不管饿死人”。董必武立即指示公安部:剿匪打特必须配合救灾,先稳人心再破案件。公安部迅速制定“粮情摸底+治安联防”双方案,他予以批准,并拨专款购置短波电台,确保边远县区报警“3小时必达”。短短一月,北方局势明显好转,国民党残余被迫向山区溃逃。

救灾之余,董必武将注意力转向物价调控。1949年底至1950年初,上海棉布价格波动达15%,广州米价涨幅更高达18%。若任其蔓延,货币信心将再受冲击。他召开财经会议,听取上海市长陈毅汇报。当听到“资本家囤货惜售”时,他反问:“有法可依吗?”财经部门当场递交《统一物价草案》,董必武圈注“紧急”二字,并建议增加“违规罚没与平价销售并用”条款,次日即生效。一周内,棉布和粮价回落至正常区间。

立法工作同样牵动他的心。2月下旬,《婚姻法》草案送至桌前,他细读三遍,将“禁止包办买卖婚姻”条款措辞改为:“任何人不得以任何方式强迫他人结婚”。起草人员担忧:“措辞太硬,基层能接受吗?”他淡淡回应:“先立规矩,再讲适应,不能因旧习惯退让。”最终文本如期送呈全国政协,为次年正式颁布奠定基础。

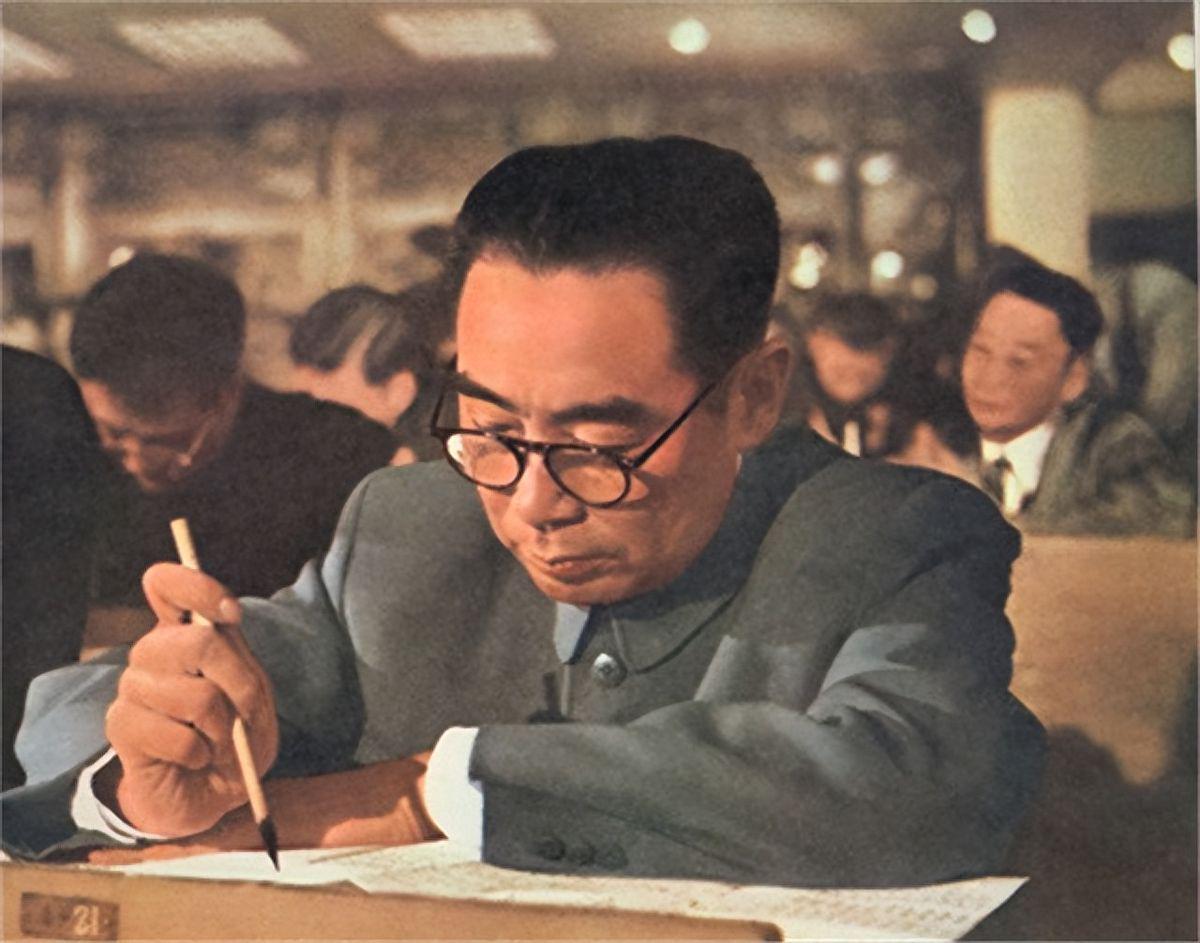

与周恩来、毛泽东保持高频通讯是董必武的工作习惯。平均每两日一封长电,内容详尽至各省气温、口号反馈。毛泽东在莫斯科阅电后笑称:“老董真行,情况比延安时掌握得还细。”周恩来亦赞:“他用的是老资格,却干出了新办法。”

3月4日凌晨两点,北京西郊机场灯火通明。毛泽东与周恩来乘机返抵,董必武前往迎接。周恩来首问:“家里一切可好?”董必武答:“情况稳定,粮食已送达灾民。”毛泽东拍其肩:“辛苦了,这两个月没让百姓饿肚子,就是大功。”一句简短评价,胜过千言。

卸任前,董必武将所有紧急批件按类别装订成册,封面题写“供总理参阅”。周恩来看后感叹:“工作交接能做到如此,未来的国家行政标准就有了样板。”

此后,董必武继续担任副主席、最高人民法院院长等职,直至1975年病逝。追悼会上,礼兵缓缓抬起覆盖党旗的灵柩,邓小平宣读悼词时声音微哑:“董老为共和国立下的功勋,山河可鉴。”这句话,点明了他早在1950年代理总理期间,便已用行动证明了自己的能力。

人们常问:除了周恩来,还有谁能胜任总理?历史细节早已给出答案——毛主席一句“董必武可托大事”,加上中央领导的一致认可,正是对这位老革命家能力的最佳注脚。关键时刻,国之柱石从不缺席,亦不会迟到。