注:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,如有不适请线下就医问诊

阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|紫苏

编辑|紫苏

《——【·前言·】——》

曾经只要几百块钱就能买到的心脏支架,如今却飙升到三万元一枚,这背后到底发生了什么?

本该救命的医疗器械,却成了价格过山车的主角,从“亲民”到“高攀不起”,这一涨幅让不少患者直呼吃不消。

到底是技术升级、政策调整,还是别的隐情在推波助澜?

从西洋舶来品到国产自信

1977年,心脏支架这个拯救心脏病患者的"救命神器"刚刚问世,那时的中国人还不知道这玩意儿是啥。

直到1989年,中国才实施了第一例心脏支架手术,当时每个支架的价格高达1.4万元!

这在上世纪80年代末可是一笔不小的财富,普通家庭根本承担不起。

80年代末的中国医院,能做心脏支架手术的屈指可数。患者往往需要辗转多家大医院,等待数月才能排上手术。

那时候的支架全靠进口,医生们小心翼翼地操作这些"金贵物件",生怕有丝毫闪失。

直到1999年,中国人自己的支架才姗姗来迫,开始与进口支架一争高下。

国产化的浪潮让支架价格从天价的4万元逐渐降至1.3万元,这让许多心脏病患者看到了希望。

从1999年到2005年,中国支架市场热闹非凡,国产品牌如雨后春笋般涌现,技术也在飞速发展。

2005年底,中国人自己的第一代药物洗脱支架成功问世。

700元的"地板价"震惊业界

2020年11月,国家一纸集采令,彻底颠覆了支架市场的格局。

经过谈判,心脏支架价格被砍到了700元!这一消息在医疗圈炸开了锅。

许多患者和家属半信半疑。医生们也感到不可思议,昨天还要上万元的支架,今天就只要七百了?

国家集采确实有着令人震撼的威力。2020年第一批集采就采购了133万个支架,2023年续标更是达到了186万个。

这意味着全国每年近200万例心脏支架手术患者都能享受到这一政策红利。

集采政策实施后,医院走廊里的景象也发生了变化。

以前,医药代表们穿梭其中,争先恐后地向医生推销自家支架;而现在,他们的身影明显少了许多。

"集采后,厂家服务热情直线下降,有时候急需的规格还得连续催促才能配货。"一位基层医院医生无奈地表示。

为何"贵的"仍然畅销?

令人意外的是,尽管700元的支架已经普及,但大多数患者和家属仍然倾向于选择价格更高的产品。

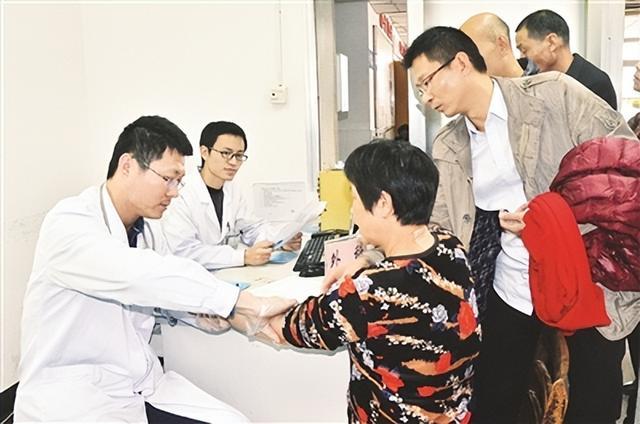

医生向患者家属解释不同种类支架的情况,并表示700元的集采支架完全能满足基本需求。

可患者家属却坚持:"医生,咱就别省这个钱了,用最好的吧,再贵我们也认了!"

为何会出现这种现象?答案就藏在中国人骨子里的消费观念中。

当面对生死攸关的心脏问题时,便宜没好货"的传统观念占了上风。

支架直接关系到生命安全,谁还在乎多花几万块钱?

还有一个关键因素是医患信息不对称。

普通患者根本无法判断不同支架之间的实际效果差异,只能通过价格高低来推测质量好坏。

面对生命威胁,安全感远比性价比重要得多。

支架重回"万元时代"

面对集采的巨大压力,医疗器械厂商们迅速调整策略,将研发重点转向了新型药物球囊和生物可降解支架等不在集采范围内的产品。

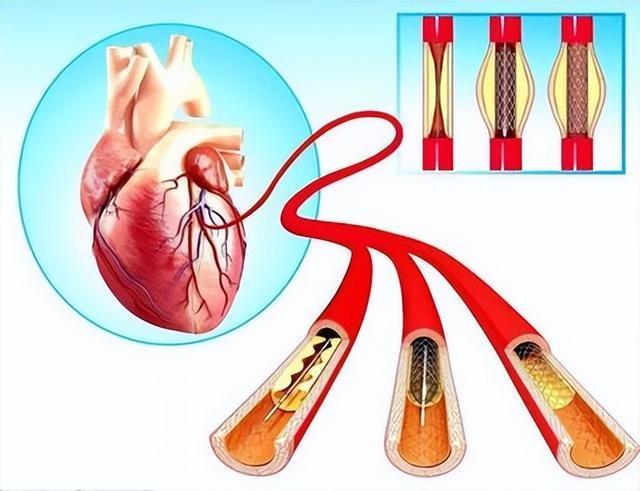

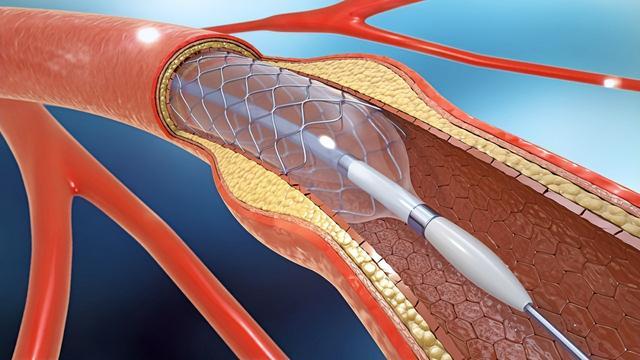

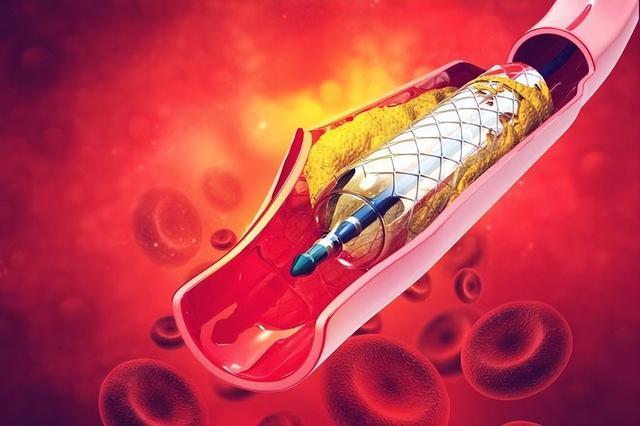

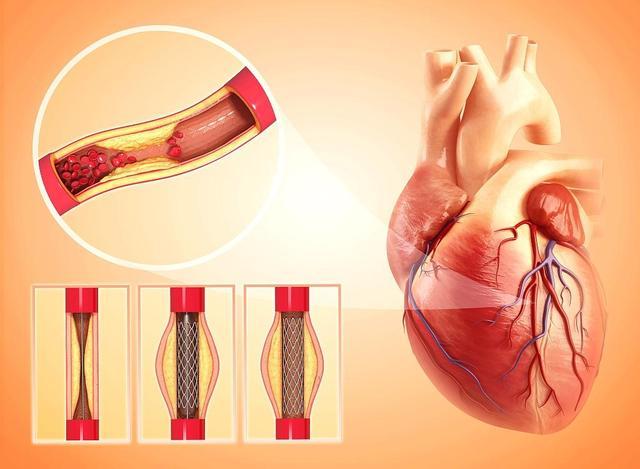

心脏支架的技术演进十分清晰:第一代是简单的金属支架,功能单一,只能起到撑开血管的作用;

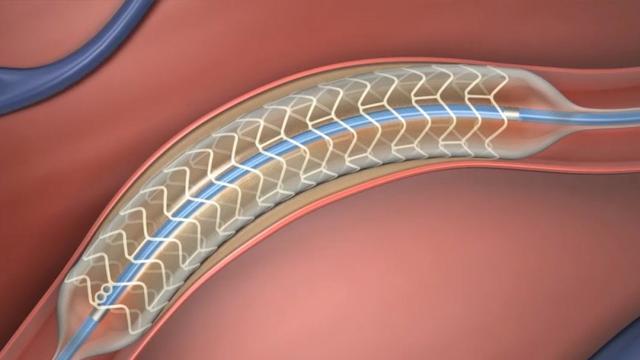

第二代是药物洗脱支架,能够释放药物预防血管再狭窄;第三代则是生物可降解支架,能被人体逐渐吸收,最终与人体融为一体。

700元的集采支架主要是第一代和第二代产品,而新型的生物可降解支架价格则高达3-5万元。

厂商们打出"更先进、更安全"的旗号,吸引患者选择这些新型产品。

新型支架确实有其优势,但目前缺乏长期使用的临床数据支持。不过,这丝毫不影响患者和家属的选择热情。

2022年后,支架市场悄然重回"万元时代",3-5万元的高端产品再次成为市场主流。

医疗改革的启示

集采政策本意是降低医疗费用,减轻患者负担。

但现实却是:集采支架成了"被动选择",仅供经济困难的患者使用,而大多数人仍然愿意多花钱购买高端产品。

这一现象背后反映的是医疗改革中的深层次问题。仅靠价格手段难以改变患者的选择行为,因为医疗消费与普通消费有着本质区别。

当生命安全受到威胁时,人们往往不计成本地寻求最佳解决方案。

政策执行过程中也存在偏差。一方面,医生出于职业谨慎,往往不会主动推荐价格最低的产品;

另一方面,医院在信息提供上也可能存在不对称,使患者难以做出理性选择。

《——【·结语·】——》

心脏支架从天价到地板价再到新贵的变化历程,折射出中国医疗改革的复杂性和艰巨性。

单纯依靠价格调控难以真正解决医疗费用高昂的问题,还需要从提高患者知情权、完善医保体系、加强医疗监管等多方面入手。

也许,医疗改革的关键不在于把价格压得有多低,而在于如何在合理定价的基础上,让每一位患者都能用得起、用得好、用得放心。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

信息来源

中国医疗器械行业协会年度报告、国家医保局集中采购数据、中国心血管病研究中心临床数据、国家药监局医疗器械注册信息、中国卫健委医疗技术发展白皮书

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生。