近年来,刑侦题材与警匪题材影视剧成为市场改编热点。观众在跟随剧中警察抽丝剥茧的破案过程中,既能感受到正义实现的快感,又能沉浸于逻辑严密的案件迷宫。警与匪、正与邪的生死博弈,更是为这类作品注入了强烈的戏剧张力。这种独特的观影体验,让刑侦题材始终占据着影视市场的核心地位。

优秀刑侦影视作品的诞生,往往离不开扎实的原小说文本支撑。作家吕铮凭借二十余年警察生涯积累的丰富经验,成为这一领域的代表人物。从经济犯罪侦查一线到公安部猎狐缉捕队成员,他将真实办案经历与专业知识深度融合,使小说中的侦查过程既专业可信又细节饱满。这种独特的创作优势,让他的作品在刑侦文学中独树一帜。

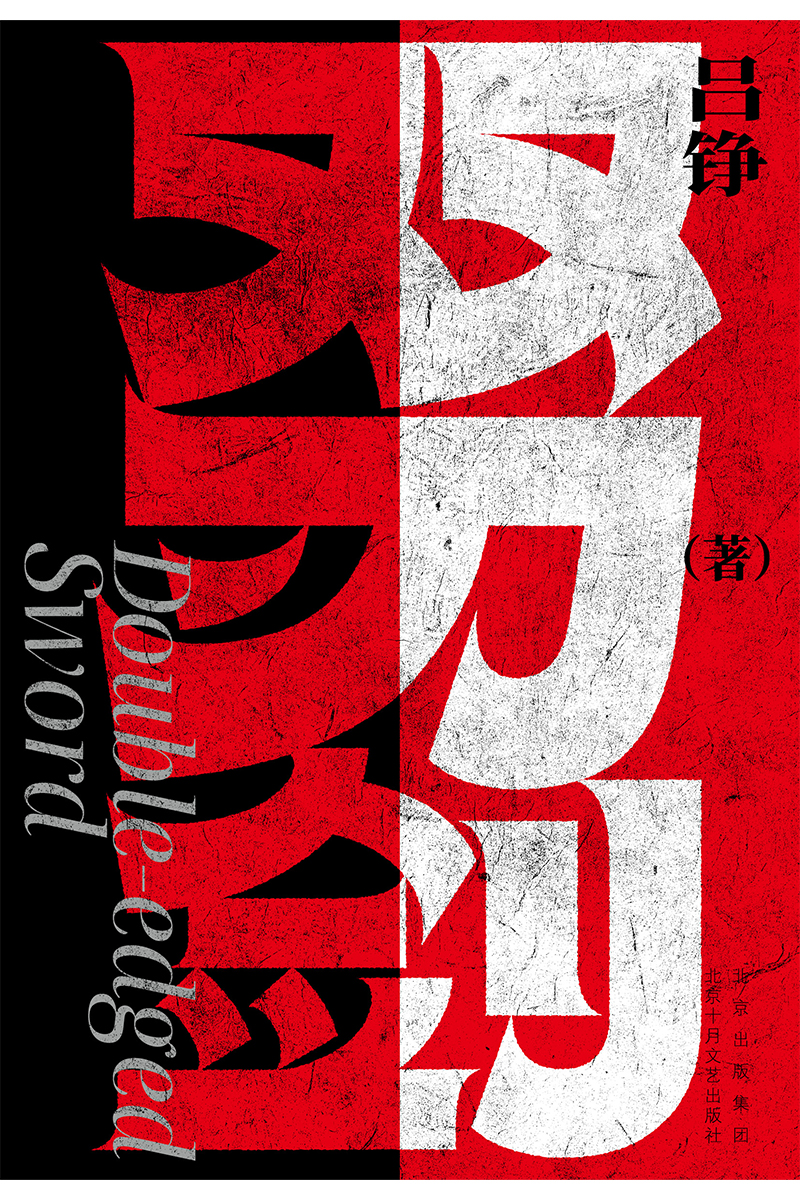

代表作品《三叉戟》不仅入围第十届茅盾文学奖,更被成功改编为同名电视剧。继《三叉戟》之后,吕铮携新作《双刃剑》再度引发关注。日前,在腾讯视频主办的创作分享会上,吕铮与总编辑张恒、《十月》杂志原主编陈东捷、《双刃剑》策划编辑张引墨等嘉宾,就刑侦文学创作与影视改编展开深度对话。

分享会现场,《三叉戟》电视剧主演陈建斌通过视频分享创作感悟。他回忆与吕铮因拍摄结缘的经历,特别强调作品中鲜活警察形象的塑造价值:“所有优秀文学作品的根基,都在于塑造性格鲜明的人物。”这种创作理念,在吕铮的刑侦宇宙中得到了充分体现。

回顾《三叉戟》的创作历程,吕铮透露这是自己潜意识的产物。他精选经侦警察、刑警、预审三大警种,分别对应忠诚、力量与智慧三种特质。三个性格迥异的老警察碰撞出独特火花,这种“和而不同”的团队构建,成为故事成功的关键要素。

谈及新作《双刃剑》,吕铮透露这部耗时七年打磨的作品经历多次蜕变。他以“人无我有,人有我精”为创作准则,在黑板上写下三条铁律:细节经得起推敲、对白场景推动叙事、“棋在棋外”的创作视角。这种跳出警察身份的观察方式,使作品呈现出更立体的警察生态。

《双刃剑》的故事始于十年前雨夜的证人潜逃事件。四名刑警因“监守失职”跌落神坛,职业生涯遭受重创。十年后,探长董刃拒绝接受命运安排,从基层调回刑侦大队,誓要抓获逃犯洗刷耻辱。这个充满张力的故事框架,展现了警察群体在荣誉与现实间的挣扎。

与吕铮合作十余年的文学编辑陈东捷指出,新作将警察故事置于更宏大的社会背景之下。从猎狐行动到电信诈骗,书中反映的社会问题均取材于现实新闻。特别是富江这个从受害者转变为施害者的复杂角色,展现了丰富的人性层次,标志着作者创作水平的进一步提升。

腾讯视频总编辑张恒从影视改编角度分析,认为吕铮作品的真实性是其核心竞争力。警察职业积累的案例素材,使故事既符合逻辑又充满趣味。无论是警察生态的细腻刻画,还是犯罪关系的复杂呈现,都为影视改编提供了优质基础。

吕铮在总结创作心得时强调,作家应像警察一样具备洞察力,既要平视社会百态,也要敢于直面“黑白灰”的复杂现实。他鼓励创作者走出书斋,通过丰富的人生阅历构建作品的“四梁八柱”,唯有如此才能创作出真正有价值的作品。