近日,知名企业家罗永浩公开质疑西贝餐饮存在税务问题,引发社会广泛关注。据第一财经报道,罗永浩在微博中直言:“(西贝)拿预制菜假装不是预制菜带来的税率差异呢,要不要给公众摊开讲讲?”此言一出,立即引发舆论热议,相关微博转发量迅速突破10万次,西贝的税务问题成为公众焦点。

在我看来,罗永浩的质疑可谓一针见血。实际上,当前税务系统虽已升级至金税4.0,但在识别商业模式导致的税务漏洞方面仍显不足。AI技术尚未发展到能精准分析企业商业模式的阶段,更多依赖历史数据、行业波动及同比数据来判断税务合规性。而餐饮行业历来是税务管理的难点,部分规模化企业在未上市前,常通过操作税务路径来优化现金流,导致实际税负与申报数据存在偏差。

不过,就西贝而言,我认为其被要求大规模补税的可能性较低。当前经济环境下,西贝作为餐饮连锁行业的标杆企业,不仅经营规范,还创造了大量就业岗位。政府更可能采取柔性监管方式,而非在此时对其税务问题进行严格追责。倒是五险一金缴纳情况及店长管理责任,可能成为此次事件的另一个关注点。毕竟,餐饮和连锁行业是五险一金费改税的难点领域,而社保基金的现实需求也迫使相关问题难以长期拖延。

若深入剖析税务争议,核心在于业务性质的界定。

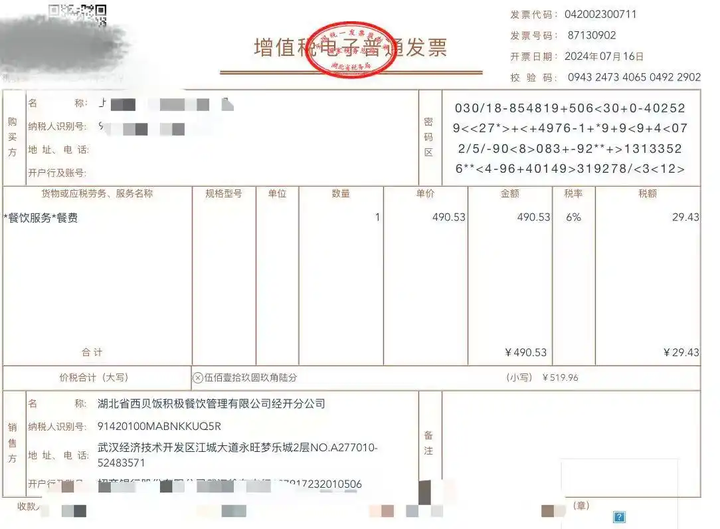

根据现行增值税政策,餐饮服务(堂食)适用6%税率,而销售货物(如预制菜)则适用13%税率。具体场景如下:

堂食场景:消费者在门店食用,无论后厨是否使用预制菜,均视为“餐饮服务”,适用6%税率。

外卖场景:若预制菜未经实质性加工(如直接复热),可能被认定为“销售货物”,适用13%税率。

中央厨房配送:门店对半成品进行加热、翻炒等“终末加工”,仍可按餐饮服务计税;若仅简单复热,则可能触发税率调整。

争议焦点在于:西贝若将即热型预制菜(如冷冻羊肉串、牛肉饼)直接复热后销售,可能被质疑未履行“现场制作”义务。根据2019年税务总局公告,“现场制作食品并直接销售”需满足“加工过程与销售环节紧密结合”的条件。若中央厨房已完成核心烹饪步骤,门店仅作形式加工,则可能被认定为“销售货物”。

这种税率差异可能导致显著的税款缺口。假设西贝年营收60亿元,若其中30%(18亿元)为即热型预制菜,按6%税率计算,增值税额为1.08亿元;若被认定为13%税率,则增值税额达2.34亿元,年差额达1.26亿元。叠加附加税费及滞纳金,5年累计可能超过7亿元。当然,这仅是假设,具体数据需依赖企业内账。

从进项抵扣来看,也存在双重影响:

现制菜品采购新鲜食材可按9%抵扣进项税,而预制菜若来自深加工企业,进项抵扣率可能降至10%(9%+1%加计),进一步放大税负差异。若西贝虚增“现制”比例,可能导致进项抵扣凭证与实际业务不符,触发税务稽查风险。

此外,企业所得税也可能面临调整。若预制菜成本核算不实(如多列人工费用、虚增食材损耗),可能被调整应纳税所得额。虚增1亿元“现制”成本可少缴企业所得税2500万元,若被查实需补缴税款并加收滞纳金。

根据《税收征收管理法》,若税务部门认定西贝存在“虚假申报”行为,除补税外,还可能处以少缴税款0.5-5倍的罚款,并列入税收违法“黑名单”,影响融资、上市等商业活动。

关键的是,西贝事件可能引发税务部门对餐饮行业的专项稽查。若行业普遍存在类似操作,可能导致全行业税负成本上升,但对国家税收规范的长远安全是有利的。毕竟,只有行业规范,才能更好地保护消费者权益,促进企业健康发展。

至此关头,我仍希望行业能走向规范。规范不仅是对消费者权益的保障,也是对企业长期发展的支持。毕竟,一个连锁企业从0开始,需要投入大量的人力、物力和信息化资源,实属不易。