文|东三环斟茶员

雷军年度演讲的关注者中,小米用户或许仅占半数。演讲结束后,网络上迅速涌现出大量质疑,从分辨率、电池性能到芯片选择,甚至不乏毫无根据的谣言被顶上热搜。这些争议背后,实则折射出信息传播的碎片化特征——两小时的发布会内容,远不及几张截图或段子的传播力强,导致公众在各自的信息茧房中越陷越深。

小米以“雷军个人IP”为核心的营销策略,显然成效显著。其他品牌负责人发布新品时,鲜少见到如此规模的“米粉”自发传播。这种现象背后,既包含对雷军的期待,也暗含对小米的复杂情绪——有人等着看笑话,有人试图争夺米粉市场,而争夺不成的,则选择通过贬低来维持自身粉丝的认同感。

小米的数码、家电、汽车产品,与友商同期竞品相比,并无全维度碾压优势,而是互有长短。然而,友商对小米发布的重视,恰恰说明其市场影响力已不容忽视。这种看似进攻的姿态,实则透露出防御的狼狈——当行业出现一个无法忽视的对手时,被动应对成为常态。

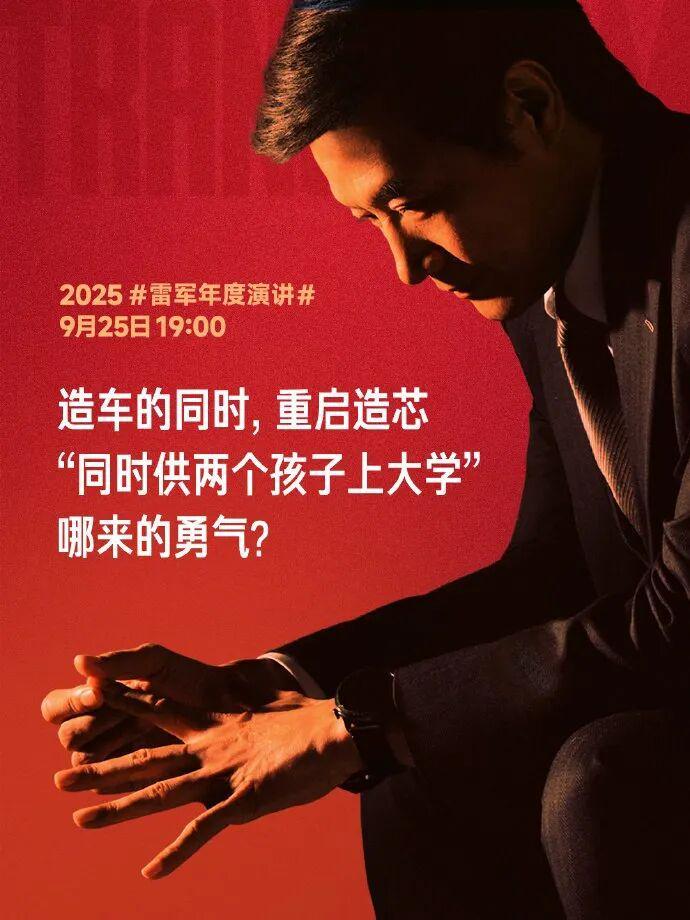

雷军年度演讲的主题从去年的“勇气”到今年的“改变”,实则可归纳为“对标”。从保时捷、特斯拉到苹果,小米在产品定义、造型、性能乃至命名上,均展现出明显的对标意图。例如,小米17 Pro系列明确对标iPhone Pro系列,推出小米17 Pro和小米17 Pro Max两款机型;全新设计的磁吸充电宝则强调兼容iPhone 17系列,试图吸引苹果用户。

这种对标策略虽能快速建立用户认知,提升营销效率,但也面临被放大镜审视的风险。对标需要实力支撑,否则易成自取其辱。小米汽车在性能上已与对标对象平起平坐,如17pro的异型叠片电池,仅小米和苹果敢用。然而,对标也意味着被求全责备,任何瑕疵都可能被无限放大。

作为被对标者,苹果、特斯拉、保时捷等品牌虽在“破风”位置吃力,且销量上未必总占优势,但能享受长久的技术与品牌形象红利。小米的“人车家”生态虽在联动上存在不足,如MIUI操作逻辑复杂、汽车软件开发滞后,但在产品定义、营销节奏等工作方法论上,已呈现出与对标对象趋同的趋势。

小米已在市场表现上成为“大象”,雷军或许需考虑如何主动成为“破风者”。聚焦小米汽车,随着资深车评人公开声明与小米“割席”,舆论开始质疑:为何小米的敌人越来越多?实则,小米的敌人从未减少,商业对家固定,媒体层面的争议也持续存在。

小米对车评人的方法论仍是对标特斯拉,这导致其与车评人关系紧张。特斯拉有马斯克,小米有雷军,但马斯克远在大洋彼岸,而雷军需直接面对用户与媒体。雷军的出现是小米的巨大资产,但前提是他能持续保持劳模状态,且推销的产品不出纰漏。

传统车评人依赖与车企的博弈获取商单,但小米有雷军这一流量担当,且决策层认为资深车评人未必能代表市场声音。雷军在SU7发布前邀请媒体和车评人参观,结果大多不看好,最终他赌了一把,按月销1万制定产能计划,结果大获成功。这说明车评人擅长总结过去,而非展望未来。

雷军在演讲中反复强调“复盘”,但他并未因此否定车评人的价值。他拜访过YYP的大家车、王杰克,每次发布都邀请韩路出镜。然而,他对专业媒体人的期待可能更高,因为媒体相比厂商,原本可以更灵活。

小米照搬了特斯拉的媒体策略,给赛道自媒体和数码博主带来流量,但未提供传统车评人那样的高额商单。这导致有声音认为小米在破坏车媒生态,但这是片面的。高品质车死掉的案例不少,其他车企也不会因小米不给商单就减少投放,因为雷军这样的王牌推销员难以复制。

自主品牌汽车崛起时,汽车媒体和车评人获得资源投放;现在为与小米竞争,对家的投放预算仍不会少。黑小米的需求一直存在,且可能形成均势。夸小米挣不到大钱,黑小米却有机会。

雷军和任正非都明白,要把朋友搞得多多的,把敌人搞得少少的。但交朋友要花钱,小米需思考如何少花钱还能多交朋友。全部依赖雷军,与其他媒体搞君子之交,未必能应对所有情况,尤其是公关危机时。人民群众路线是根本,但很多时候,人民群众会一时辨不清。

你不能保证自己次次都大赢特赢,也不能在逆风局时才想起来需要朋友帮忙发声。照搬特斯拉的营销策略,未必适合下一阶段的小米。小米需主动破局,成为真正的破风者。