文|幸福娃

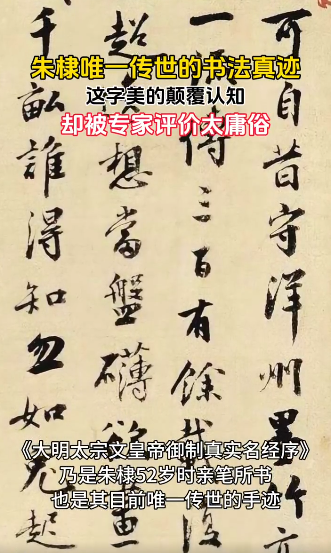

明成祖朱棣亲笔书写的《真实名经序》,不仅是他52岁时的书法力作,更是这位永乐大帝唯一传世的墨宝真迹。这件承载着帝王心迹的作品,却在书法界引发了激烈争议:有人惊叹其'美得颠覆认知',却有专家直言'太庸俗'。这场跨越六百年的审美之争,究竟折射出怎样的文化密码?

帝王墨宝:权力与艺术的双重叙事

作为明朝第三位皇帝,朱棣(年号永乐)的帝王生涯充满传奇色彩。这位52岁亲笔书写《真实名经序》的统治者,既是靖难之役的胜利者,也是派遣郑和七下西洋的开拓者,更是主持编纂《永乐大典》的文化守护者。当他以执掌天下的手握起毛笔,在宣纸上留下墨迹时,这已超越普通书法创作,成为权力美学与艺术表达的完美融合。

这种创作场景堪比现代国家元首亲自手书重要文献,且兼具极高艺术水准。故宫博物院专家指出:'朱棣的书法创作,本质上是将帝王意志转化为艺术语言的实践。'其作品中的每一笔划,都暗含着统治者对秩序、威严与力量的理解。

审美撕裂:'庸俗'争议背后的文化博弈

当观众在博物馆凝视这幅作品时,首先感受到的是扑面而来的震撼:端庄大气的字体,力透纸背的笔力,严谨有序的布局,共同构成一种不容置疑的帝王气象。但正是这种特质,让部分专家给出'庸俗'的评价。

这种审美分歧令人联想到艺术史上的经典案例:19世纪印象派画家被官方沙龙拒绝,梵高生前仅售出一幅画作。艺术评价标准始终受时代审美、个人偏好甚至意识形态的影响。对朱棣书法的批评主要集中在三点:过于工整缺乏灵动、帝王气太重缺乏文人雅趣、用笔直接缺乏含蓄。

帝王美学:权力符号的书法表达

若从身份视角重新审视,朱棣的书法恰恰展现了帝王书法的独特范式。作为天下共主,他的创作无需追求文人闲适或僧道超然,而是要体现三个核心特质:

首先是威严感。天子的笔画必须稳如泰山,这种'呆板'实为沉稳的象征,正如紫禁城建筑的中轴线布局,体现的是不可动摇的统治秩序。

其次是秩序感。治理国家需要严密的制度设计,这种思维同样反映在书法章法中。整篇作品的字距行距、墨色浓淡,都暗含着对'理'的追求。

最后是力量感。仔细观察用笔轨迹,可见力透纸背的果断,这种自信源自开国君主的实战经验——靖难之役的胜利者,其笔锋自然带着金戈铁马的气势。

中国书法家协会专家评价:'朱棣书法是典型的'帝王体',它突破了文人书法的审美框架,开创了权力美学的独特范式。这种争议恰恰证明其历史价值的特殊性。'