在影视行业的幕后,'编剧'二字背后隐藏着诸多不为人知的规则与潜台词。许多创作者埋头撰写故事大纲、人物小传,甚至为角色调研耗尽心血,最终却仅获得'编剧助理'的署名,更有甚者因贡献度界定模糊,在署名排序上陷入无休止的争执。本文将深度拆解编剧挂名的行业真相,助你避开职场误区,守护自己的创作果实。

原则上,只有真正参与剧本撰写的人才有资格获得'编剧'署名。那些负责前期筹备的工作,即使付出大量心血,也与'编剧'头衔无关,包括:

这些工作的参与者通常只能署名'前期编剧助理''资料收集''前期创意支持'等,属于辅助角色,而非核心编剧。

目前,无论是中国内地、中国台湾、中国香港还是新加坡,华语影视圈均未建立统一的编剧挂名规范,也缺乏权威仲裁机构,导致'署名争议'频发。

中国台湾影视圈曾出现30集剧集前后有9位创作者参与,报名金钟奖时9人全被列为'编剧'的情况。但实际上,其中不少人仅负责了故事大纲或分集构思,并未真正动笔写剧本。

更典型的是电影《关于我和鬼变成家人的那件事》:原始故事大纲出自一位新人编剧,他甚至凭此大纲获奖,但由于缺乏剧本创作经验,制作方最终请资深编剧完成剧本并调整故事。即便这位新人后续参与了部分剧本工作,最终也只挂名'原创故事',与'编剧'无缘。

与华语圈的混乱不同,好莱坞有着严苛且成熟的编剧挂名体系:

对编剧从业者而言,与其事后争执,不如提前做好权益保护,关键要做好以下3件事:

这是最核心的一步。签约时要明确约定:

影视剧中的字幕分两种,对创作者意义不同:

华语影视工业的成熟,离不开清晰的规则建构。未来,无论是成立编剧协会、建立权威仲裁机构,还是制定统一的挂名标准,都是行业发展的必然方向。作为创作者,可关注行业协会动态,推动规则完善,从整体上改善行业环境。

编剧署名不仅是个人荣誉的象征,更是影视行业专业化的基石。一个公平、透明的署名机制,能激励创作者投入更多心血,也能减少不必要的纠纷。华语影视若想比肩国际水准,必须正视署名乱象,建立行业协会、完善仲裁机制、规范合同与字幕管理。

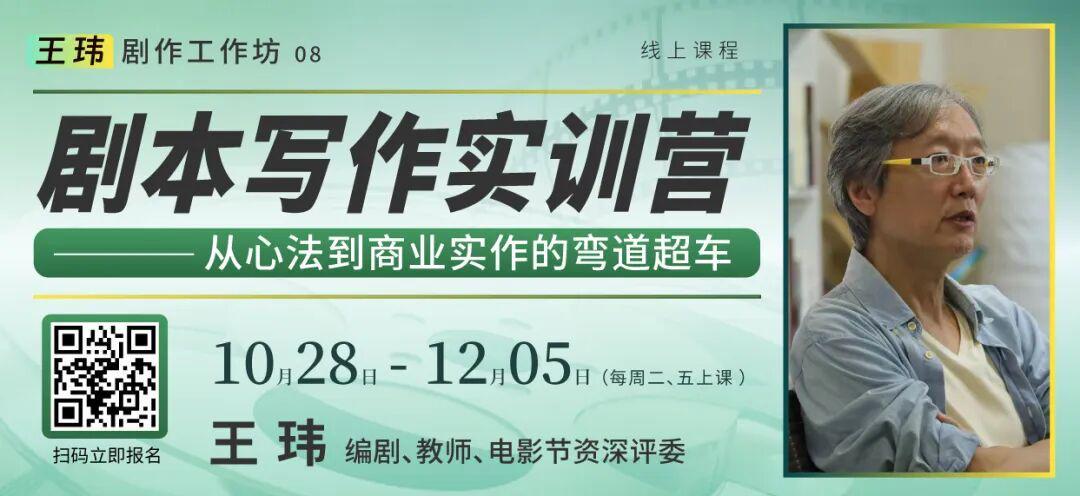

更多编剧干货和行业内幕,王玮剧作工作坊第8期《剧本写作实训营》线上直播课程,将为大家一一展开!

益起映创的新老朋友们:

我们专注影视教育12年,提供300+门课程覆盖电影全产业链,助力超100万爱好者与从业者成长。现在发起'学电影'用户调研,填写问卷即赠100元课程券。您的意见将帮助我们更好陪伴电影人'一起硬闯'!

扫码填写问卷(1分钟),领取福利>>

10.9

11.1

播音主持

职业认证课

影视全工种

职业认证课