近期,上海绿捷这家垄断校园配餐市场的企业,因涉嫌向澳大利亚转移巨额利润而陷入舆论漩涡,并被立案调查。随着调查的深入,一条横跨中澳的资本输送链条逐渐浮出水面。

据公开资料显示,上海绿捷日供学生餐量高达60万份,其沉淀的资金与利润通过精密设计的资本架构和交易设计,不断流向其澳大利亚母公司KGF。这一操作,不仅让绿捷在校园配餐市场赚得盆满钵满,更让KGF的业绩实现了飞跃式增长。

上海绿捷成立于2014年,凭借其强大的市场覆盖能力,迅速占据了上海校园配餐市场的绝对优势。目前,该公司已覆盖上海16个区的500多所中小学及幼儿园,日供餐量稳定在60万份以上。仅在2025年8月份,绿捷就密集拿下了包括华东师大附属外国语实验学校、上海市光明中学等在内的20多个学校的学生餐供应项目,中标价格根据餐标不同,小学生每份13元,初中生每份15元。

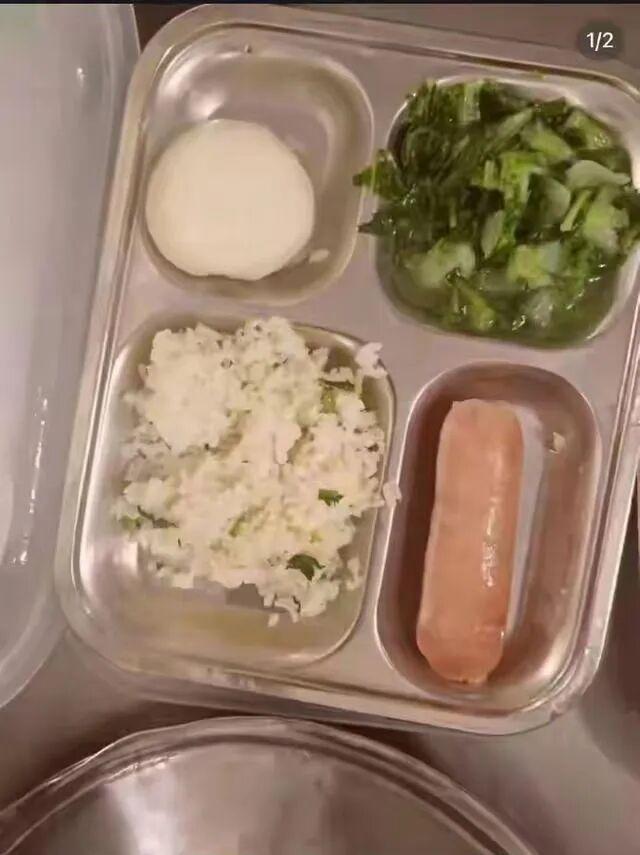

上图为15元/份的学生餐。图片源于网络。

在学生餐供应模式上,绿捷采用了“先付费后供餐”的方式。这意味着,60万个学生每人每月预付的400元餐费,让绿捷的账上常年沉淀着2亿多元的资金。而且,这笔资金无需支付任何利息,融资成本几乎为零。这样的资金优势,无疑为绿捷的利润转移提供了充足的“弹药”。

据凤凰网财经报道,绿捷每份学生餐的综合成本在6元至8元之间,最高不超过8元。然而,其餐标却高达13元至15元,部分高价学生餐的毛利率甚至超过了60%。早在2017年,绿捷的营收就达到了5.6亿元,净利润率高达15.7%,远超普通餐饮企业的水平。这样一座“现金奶牛”,在2018年被KGF以1.7亿美元收购后,便成为了其利润增长的核心引擎。

据悉,KGF有明确规定,绿捷利润的70%必须转移到澳大利亚。为了实现这一目标,绿捷精心设计了三层离岸股权架构。工商信息显示,上海绿捷的唯一股东是GreenExpress,该公司于2018年在香港注册。而GreenExpress又被纳入KGF的资本体系,最终由新希望家族信托和厚生投资共同掌控,持股比例超过84%。

这种红筹模式不仅隐藏了实际控制权,更为利润转移搭建了合法通道。绿捷的盈利可以通过分红、管理费等形式,经香港公司层层向上输送,最终并入澳大利亚KGF的财务报表。而在供应链上,关联交易则成为了利润转移的具体抓手。绿捷每年需采购数千吨肉类原料,其中大量流向了新希望控股的KGF关联企业。这些采购价格往往高于市场公允水平,通过高价供应的定价策略,将利润留存于澳大利亚。

在2018年收购完成后,这种操作的效果立竿见影。KGF的净利润从2017年的0.52亿美元飙升至2018年的1.16亿美元。官方也毫不避讳地表示,净利润增长得益于“收购上海绿捷”。

除了供应链上的关联交易外,非贸易费用支付也进一步放大了利润转移的效应。作为控股子公司,绿捷需向澳大利亚母公司支付品牌授权费、技术服务费等各类费用。而这些费用的定价往往缺乏充分的市场参照,成为了转移利润的另一种方式。

此外,绿捷还利用学生们预付的2亿多元免息资金形成沉淀池,购买银行理财产品赚取收益。这些收益同样可以通过关联交易或费用分摊等方式流向澳大利亚。

这三条利润转移路径近年来持续畅通,KGF的业绩增长曲线就是最直接的印证。数据显示,2023年至2024年,KGF的总收入从18.707亿美元增至21.95亿美元,同比增长17.3%;净利润从3470万美元增至6040万美元,增幅高达74.1%;毛利率也从8.4%扩张至10.6%。在KGF未披露其他核心资产大幅盈利的情况下,市场普遍认为绿捷的利润输送是其业绩爆发的关键动力。

然而,这场资本游戏中,校园配餐的公共属性被不断弱化。隐藏在背后的跨境利润转移,让公众难以看清资本逐利的完整轨迹。更令人担忧的是,绿捷在追求利润的同时,似乎忽视了食品安全这一基本底线。2023年,绿捷就曾因使用问题肉类被行政处罚;2025年,又因食品安全问题被立案调查。随着调查的深入,这条横跨中澳的利润链条以及利润转移中可能存在的操纵行为,或许将面临更严格的审视与规制。

感谢关注!欢迎转发!