还记得语文课本里那些熠熠生辉的名字吗?他们被描绘成勤奋、谦让、智慧的化身,是我们从小学习的榜样。然而,历史人物并非非黑即白,当我们掀开历史的底片,褪去文学滤镜,会发现一些人的真实面目,其实也有不少争议,甚至可以堪称“惊悚”。

历史是任人打扮的小姑娘,课本则为我们描画了她最完美的一面,给学生们呈现其积极、向善的正面形象。今天,就让我们走进这些“双面人生”的历史名人,看看他们被掩盖的另一副面孔。

ps:金无足赤人无完人,本文只是单纯地讲述以下名人的一些争议事件,切勿上纲上线。读书使人明智,取长补短方有意义!

匡衡:凿壁偷光的“勤学郎”,晚节不保

课本里的匡衡,是寒门逆袭的天花板。家徒四壁,就凿穿墙壁借邻居家的光读书;官至丞相,是“知识改变命运”的终极范本。可《汉书·匡衡传》里的晚年匡衡,画风陡变。

这位曾经的“励志偶像”,当上丞相后,竟利用职权疯狂圈地。他把手伸向了封地附近的公田,偷偷把四百顷国有土地划进自己腰包。要知道,汉代一顷约等于一百亩,四百顷就是四万亩!事发后,汉元帝念其旧功从轻发落,削职贬为庶人。曾经“凿壁偷光”的少年,最终沦为“凿壁贪田”的笑柄。

课本没告诉我们的是:勤奋可以是向上的阶梯,却未必能托住坠落的灵魂。权力是最好的试金石,有人用它照亮更多人,有人却用它埋葬自己。

孔融:被“神童”光环掩盖的“白眼狼”

提起孔融,大家首先想到的便是“孔融让梨”的故事。在课本中,年幼的孔融面对一盘梨子,主动挑选最小的那个,将大的让给兄长,展现出谦逊有礼、尊长爱幼的品质,成为家庭教育中教导孩子懂礼貌的经典案例。

可成年后的孔融,却呈现出与“神童”形象截然不同的一面,甚至可以说是惊世骇俗。他提出了“父母无恩论”,声称“父之于子,当有何亲?论其本意,实为情欲发耳。子之于母,亦复奚为?譬如寄物缶中,出则离矣”,这番言论在重视孝道的古代社会,无疑是离经叛道的。

在政治上,孔融更是显得极度幼稚。他屡屡顶撞掌握实权的曹操,言语刻薄,常常以嘲讽的姿态对待曹操的政策和决策。比如曹操为节约粮食而下令禁酒,孔融却专门写文章反对,言辞间充满了对曹操的不屑与挑衅。最终他因这些过激言论,以及私下接触东吴使者,触怒曹操,曹操以“不孝”的罪名处死了他,还株连其全家,曾经的“神童”落得如此凄惨的结局,令人唏嘘。

蔡伦:伟大的“造纸术”改良者,也是宫廷斗争的狠辣打手

蔡伦因改进造纸术而名垂青史,确实对世界文明进程做出了巨大贡献。但他还有另一重身份——深度卷入后宫斗争的宦官。

他曾奉窦太后之命,制造了一系列冤假错案,诬陷、迫害汉安帝的祖母宋贵人,导致宋贵人自杀身亡。窦太后失势后,蔡伦又迅速转向,投靠了新的掌权者邓太后,继续在宫廷中周旋,扮演不光彩角色。最终邓太后死后,汉安帝清算旧账,蔡伦被迫服毒自尽。

我们必须将他的科技贡献与个人道德分开评价:他改良造纸术,功在千秋;但作为权斗中的个人,他手段阴狠,劣迹斑斑。

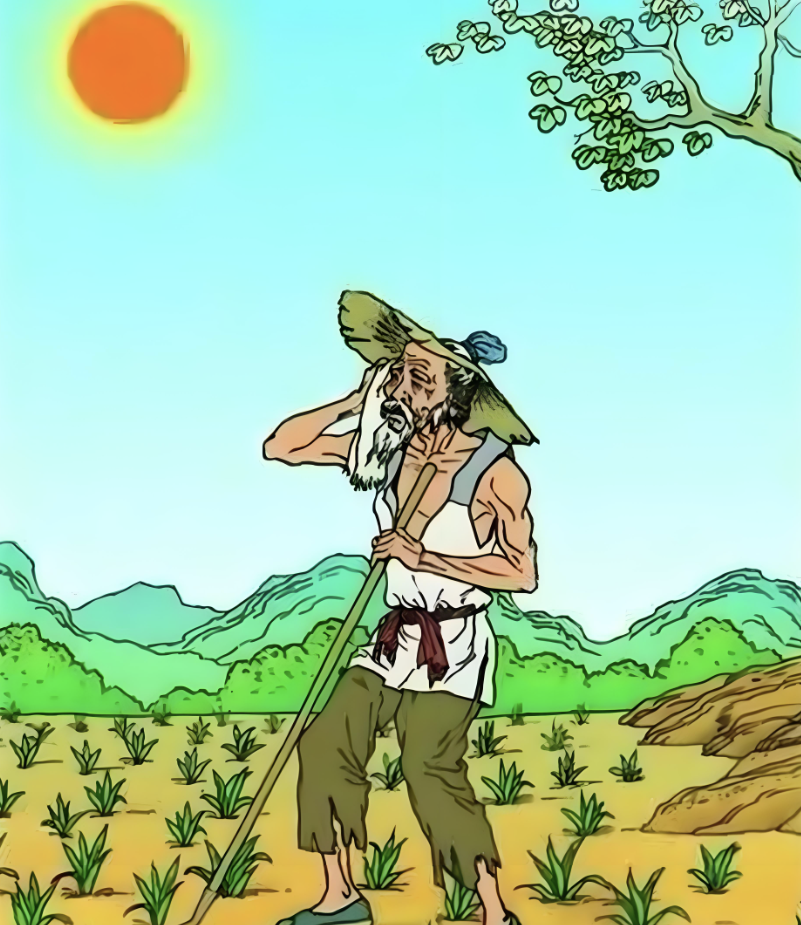

李绅:写“粒粒皆辛苦”的诗人,做“朱门酒肉臭”的酷吏

“春种一粒粟,秋收万颗子。四海无闲田,农夫犹饿死。”“锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”这两首《悯农》,让李绅成了“体恤民生”的大诗人。可历史上的李绅,却是另一副嘴脸。

他发迹前穷得吃不上饭,中进士后却像换了个人。《本事诗》记载,他任淮南节度使时,一顿饭能吃掉几百贯(相当于如今几十万),尤其爱吃鸡舌。每做一次这道菜,厨房外的死鸡能堆成小山——因为一只鸡只取舌尖,其余全扔了。

为官更是酷暴。他在苏州任上横征暴敛,百姓苦不堪言,纷纷逃亡。更过分的是,李绅为人还热衷权术,为了攀附权贵,不惜对曾经的故友落井下石,对曾经提携过自己的故友冷嘲热讽,毫无旧情可讲,人品备受争议。

刘禹锡曾经见过李绅奢侈的生活,写下“司空见惯浑闲事,断尽江南刺史肠”的诗句,后来还演化出成语“司空见惯”。原来“粒粒皆辛苦”的叹息,不过是少年未达时的表演;真正发迹后,他的碗里,盛的全是权贵的盛宴。

沈括:从“科学巨匠”到“政治投机者”

在课本中,沈括是古代科学领域的“全能型人才”。他所著的《梦溪笔谈》,涵盖了天文、历法、数学、物理、化学、生物等多个领域,书中记载了大量的科学现象和研究成果,被誉为“中国科学史上的里程碑”。沈括也因此成为古代科学的代表人物,深受后人敬仰。

但在政治舞台上,沈括的表现却让人不齿。北宋时期,王安石变法掀起了激烈的政治斗争,沈括选择依附王安石所在的变法派,希望借此实现自己的政治野心。当时苏轼因反对变法,与变法派产生矛盾。

在“乌台诗案”中,沈括竟不顾与苏轼多年的好友情谊,主动向朝廷提供苏轼诗文中所谓的“罪证”,诬陷苏轼讽刺新法、诽谤朝政,导致苏轼险些丧命,最终被贬谪黄州。

后来旧党掌权,他见风使舵,又对王安石百般抨击。沈括的这一行为,在当时和后世都被视为卖友求荣的卑劣之举,被时人称之为“壬人”。

沈括的案例深刻地揭示了学术成就与个人品德可以完全剥离。我们可以敬仰他在科学领域的卓越成就和探索精神,但也无需讳言他在政治斗争中的自私与不堪。

康有为:“戊戌变法”的领袖,欺世盗名的妄人

课本上的康有为是戊戌变法的领袖,是进步的改革家,是“维新圣人”。但真实的康有为却是个欺世盗名的妄人。他的代表作《新学伪经考》、《孔子改制考》被指大量论据牵强,近乎学术造假。

流亡海外期间,他伪造“衣带诏”,以救国之名骗取华侨巨款,用于个人奢靡生活。后期他思想急剧倒退,反对共和,鼓吹虚君共和,甚至参与张勋复辟。晚年他妻妾成群,行为荒唐。

康有为可能是名单上“人设”崩塌最彻底的一位。他巧妙地利用时代潮流,将自己包装成“圣人”,但其内核却是一个极度自私、善于欺骗和投机的妄人。

这篇文章,不是为了全盘否定他们的贡献,而是想打破一种思维惯性——历史人物不是“好人”或“坏人”的标签,而是复杂的、有血有肉的人。

伟大与卑劣,光辉与阴暗,完全可能共存于一人之身。我们不盲从、不神话,学会用独立的眼光去审视历史,理解人性的复杂。或许才是我们读史的真正意义。