1951年9月17日清晨,长沙车站笼罩在薄雾中,汽笛声惊得三位乡亲的行李微微颤动。硬座上的文梅清、毛宇居、张友成尚未意识到,这趟北上的列车将载着他们经历一场思想的激烈碰撞。毛主席通过老同学周世钊捎话:“车票、吃住全包,人到就行。”三人嘴上推辞,心中却各有盘算。

火车沿京广线向北疾驰,窗外田野、厂房、河流次第掠过,车厢内却静得出奇。64岁的文梅清用烟袋轻敲铁制扶手,琢磨着毛主席的用意。他早年投身农民运动,后因战乱颠沛流离,虽读书不多却自视甚高。外甥成为国家领袖,既让他骄傲,又令他暗自思忖:自己是否算得上“功臣亲戚”?

9月23日晚,列车抵达北京。中央办公厅两位同志举着“韶山来客”的牌子,将他们送至惠中饭店。进门第一眼,文梅清便被电灯吸引——“山沟里点煤油,这里亮得跟白昼一样。”这句随口感慨,暴露了他与首都的距离感。

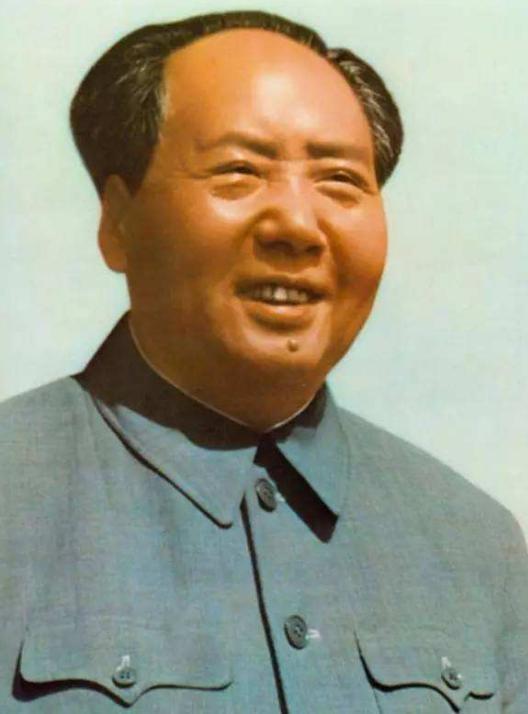

次日下午,丰泽园的门缓缓打开。毛主席快步迎出,依旧穿着那件旧灰呢中山装。“十七哥,路上辛苦了。”一句乡音让石板路都显得温暖了几分。江青从屋内招呼客人,李敏、李讷端上茶水。饭桌上,炒肉片、腊肉、青椒番茄配着家乡酸枣糕,毛主席笑道:“今天简单吃,日子长着呢。”场面和气,却掩不住文梅清眉间的傲色。

国庆将至,北京城张灯结彩。9月30日晚,工作组送来观礼证,上书“第一观礼台”。毛宇居摸着烫金边直说体面,文梅清却嘀咕:“为何不上城楼?”他将证件翻来覆去,最终塞进上衣口袋,“矮台子算什么排场”。

10月1日上午十点,礼炮轰鸣。文梅清随人流进入广场,被引至左侧观礼台。天安门城楼上,毛主席与朱德并肩而立,挥手致意。人群沸腾,“毛主席万岁”的呼声此起彼伏。然而,观礼台最里侧的文梅清却脸色阴沉。几分钟后,他起身对警卫低声却坚决地说:“送我回招待所。”警卫面面相觑,仍按规定派车送他离开。

午后,周世钊与张友成兴奋地回到住处,刚要分享阅兵细节,文梅清却抢先开口:“润之让我跑这么远,竟然不请上城楼。底下人喊‘万岁’,我这个表兄难道不配‘千岁’?”这句话如石子落水,激起层层涟漪,三人一时无语。

消息很快传至中南海。毛主席皱眉后,让秘书安排谈话。他深知,亲戚的举动虽小,却折射出封建余绪在基层的残留,若不点破,迟早生乱。

10月4日晚,丰泽园灯光微黄。毛主席请文梅清坐下,言辞直率:“十七哥,你我是一家人,但今天是人民共和国,不是皇朝。人民喊我‘万岁’,那是祝福,不是封号。你若要‘千岁’,那是旧社会的念想。”文梅清低头不语,指尖摩挲茶杯。毛主席声音放缓:“在新中国,当干部就是当勤务员。搞特权,群众不会答应,党纪国法也不允许。”

短暂沉默后,文梅清闷声说道:“过去穷怕了,总想扬眉吐气。”毛主席点头:“想过好日子合情合理,但路子得对。今天不是谁的家天下,是人民的天下。”这一席话,没有高调口号,却句句入骨。文梅清抬头,眼神中透出迟疑与思量。

为让客人们真正理解新秩序,中央办公厅按主席指示,安排他们赴天津参观。意大利风情区、海河码头、被收回的列强租界旧址均在行程之列。站在原德租界牌楼下,讲解员一句“这里已归人民”,让文梅清连连点头。他对同行人感慨:“洋人也得缴钥匙,这回是真换天了。”

天津电工厂车间里,汽轮机轰鸣,工人们身着蓝布工作服,挥汗如雨。厂长介绍国产发电机试制进度,文梅清凑近倾听,听得仔仔细细。有人问他感觉如何,他甩出一句土味幽默:“这阵势,比我想象的牛气多了。”

10月15日返京后,毛主席抽空再见表兄。文梅清主动表态:“我不是‘千岁’,我是普通农民。回湘后好好种田,少给政府添麻烦。”毛主席微微颔首,叫工作人员拿来棉大衣、皮鞋、被单,“天气要凉了,路上注意保暖。”嘱托简单,却分寸得当:有人情味,无特权味。

这场插曲顺势解决了更大的隐患。中央随后以文件形式强调:领导亲属不得超标准享受,不得越级插手地方事务。湖南方面收到电报,基层干部心里踏实了——顶头上司的亲戚都要守规矩,谁还敢搞小动作?

对老乡亲而言,北京之行如同一堂生动的社会课。旧观念与新制度在脑海碰撞,留下可供回味的震荡。文梅清回到韶山后,逢人便提国庆阅兵,却再未提“千岁”二字。老屋前的旱厕被他改成了小菜园,他自己也在公社识字班报了名,偶尔还给周世钊写信,字迹歪斜,却句句平实。

这段插曲看似家常,实则折射出新中国政治伦理的底线——公共权力不可私有化,亲情不能凌驾规则。毛主席对表兄的“你不是千岁”,不仅是一句纠偏,更是向社会释放的明确信号:天下不是一家人的,而是十四万万人的。