十八世纪中叶,瑞典生物学家卡尔·林奈在《自然体系》中开创性地将人类纳入分类学体系,却为亚洲人贴上了极具贬义的“黄种”(luridus)标签。这个拉丁词汇在欧洲语境中暗含“蜡黄、病态、不祥”之意,与象征健康的白种人形成鲜明对比。林奈的分类法迅速成为欧洲殖民者构建种族优越论的工具,将白人置于生物链顶端,其他族群则被定义为“次等存在”。

这种科学包装的偏见随着欧洲扩张主义蔓延。当马可·波罗笔下的“黄金国度”因清朝闭关锁国政策变得遥不可及时,西方商人的挫败感逐渐转化为对东方文明的轻蔑。林奈理论恰好为这种情绪提供了“科学依据”,使种族歧视披上了理性外衣。这种认知模式深刻影响了后续三个世纪的欧美东方学研究,形成难以撼动的思维定式。

1950年瑞典打破西方阵营孤立中国的政策,成为首个与新中国建交的北欧国家。这段关系初期呈现显著互补性:瑞典向中国输出机械设备与技术,中国则以茶叶、丝绸等传统商品回馈。1957年签署的首个贸易协定标志着双边关系进入制度化轨道,爱立信、沃尔沃等企业陆续在华设厂,形成技术转移与市场开拓的良性循环。

改革开放后,宜家(1998)、H&M(2007)等消费品牌加速布局中国市场,北京、上海等城市迅速成为其全球重要增长极。2010年吉利收购沃尔沃案例虽引发瑞典国内争议,但并未阻断贸易额持续攀升的趋势——2020年双边贸易额突破200亿欧元,创历史新高。这段时期被瑞典学界称为“中国学徒期”,瑞典通过技术输出与人道主义形象展示,巩固了其在发展中国家中的道德优势地位。

中国产业升级进程彻底改变了中瑞经济关系。华为在5G领域的领先迫使瑞典政府于2020年出台设备禁令,议会辩论中“国家安全”的表述背后,实则是爱立信市场份额被挤压的现实。沃尔沃汽车全球销量中,中国占比从2010年的20%跃升至2020年的50%,导致瑞典本土工厂产能闲置,引发工会系统强烈反弹。

瑞典经济委员会报告显示,2020年对华贸易逆差达107亿欧元,较2015年增长43%。这种结构性失衡在皮尤研究中心调查中得到印证:68%的受访者认为中国存在“不公平贸易行为”,57%质疑中国知识产权保护。H&M新疆棉事件(2021)暴露的不仅是商业决策失误,更是瑞典企业对中国市场规则适应性的集体焦虑——抵制导致其中国区销售额暴跌23%,库存积压问题持续半年。

2015年移民危机成为反华情绪催化剂。当年瑞典接收16.3万难民,相当于每百人接纳1.6人,远超德国(0.6人/百人)。社会福利体系承压导致医疗、教育资源紧张,某些社区犯罪率上升37%。政客在议会辩论中将矛盾引向中国,宣称“外部竞争者削弱了国家应对能力”,媒体则通过渲染“中国制造威胁论”转移公众视线。

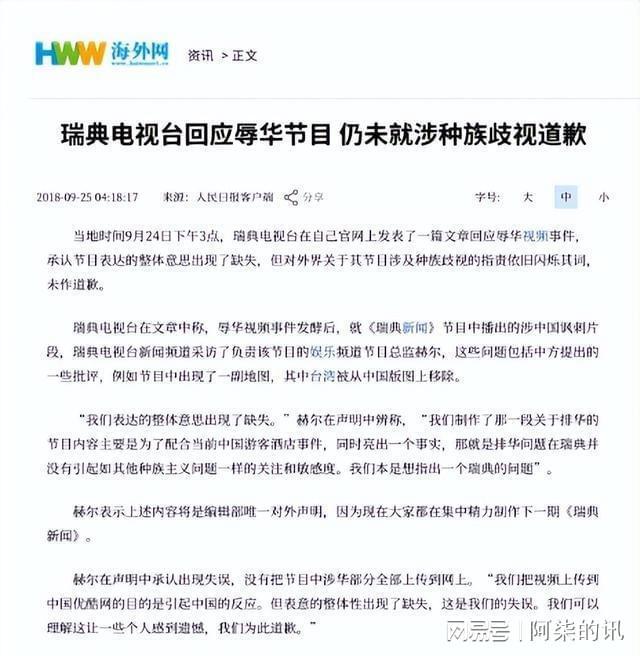

这种策略在北约加盟进程中达到新高度。2024年瑞典正式加入北约后,立即出台限制中国企业收购法案,禁用TikTok于政府设备,并关闭全部孔子学院(2015-2020)。SVT电视台2018年播出的讽刺节目使用“禁止随地大便”中文标语,虽遭中国外交部严正交涉,但83%的瑞典观众在后续调查中支持该节目,折射出社会情绪的集体转向。

当前瑞典对华负面情绪(2022年皮尤调查达85%)本质是文明优越论的现代投射。当中国从技术接收方转变为创新引领者时,瑞典难以接受“学生超越老师”的现实。沃尔沃中国研发中心每年产出专利数量超过哥德堡总部,爱立信中国团队在5G标准制定中贡献率达32%,这些数据动摇了瑞典作为北欧技术标杆的地位。

社会层面,高福利模式依赖出口导向型经济,而中国制造业升级压缩了瑞典传统优势领域。2020年瑞典对华出口机械产品占比从2015年的41%降至28%,同期中国高端装备进口替代率提升23个百分点。这种经济阵痛通过政治话语转化为“中国威胁论”,政客利用反华议题获得选民支持,形成恶性循环。

中瑞关系困境揭示了小国在大变局中的认知困境。瑞典需正视三个现实:其一,中国发展不可逆,2023年对瑞投资额较2018年增长5倍;其二,技术封锁适得其反,中国在稀土加工、量子通信等领域已建立完整产业链;其三,移民问题需国内改革,而非对外转嫁矛盾。

中国始终保持开放姿态,2023年对瑞贸易顺差收窄至32亿欧元,较2020年下降70%。这种克制与瑞典国内愈演愈烈的排华舆论形成鲜明对比。历史经验表明,当德国在19世纪末面临美国崛起时,选择技术合作而非对抗,最终实现双赢。瑞典若继续沉迷于文明优越幻觉,或将错失数字经济时代的重要机遇。

三百年积怨与现实利益冲突交织,使瑞典对华认知陷入非理性循环。破解这一困局需要双方超越意识形态对立,在气候变化、绿色技术等领域构建新合作框架。中国的发展道路已用事实证明其和平性质,瑞典最终需在维护自身利益与接纳多元文明间找到平衡点。