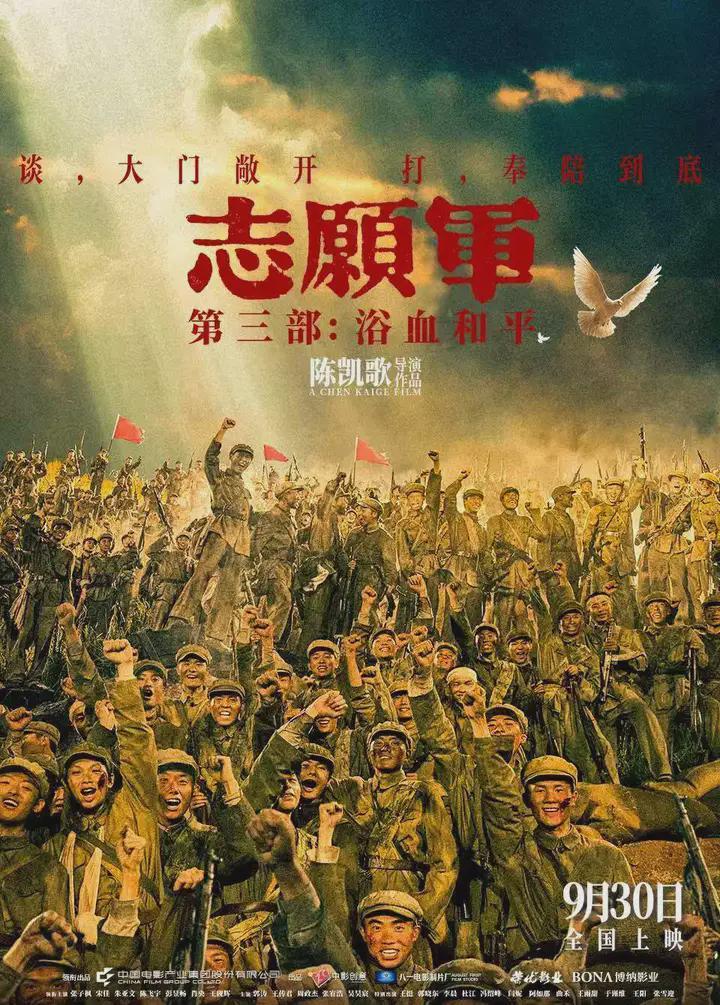

今年国庆档,备受瞩目的《志愿军》三部曲迎来了最终篇章——《志愿军:浴血和平》(以下简称《浴血和平》)。作为一部承载历史记忆的战争题材电影,它不仅延续了前两部的叙事风格,更在深度与广度上实现了突破。

对于这个系列,我的观感始终处于“中立偏上”的区间:既不会因情怀盲目追捧,也不会因瑕疵全盘否定。但《浴血和平》却让我产生了更复杂的思考——它或许不够完美,却精准捕捉到了抗美援朝战争中最难呈现的部分。

这部电影最突出的成就,在于真实还原了停战谈判的艰难与和平的沉重代价。它没有回避战争的残酷,更没有美化胜利的轻松,而是通过谈判桌上的交锋与战场上的牺牲,展现了中方代表团在原则与妥协间的平衡,以及无数无名英雄用生命换来的和平。

影片以抗美援朝第五次战役后至停战协议签署为时间轴,首次将“边打边谈”的复杂局势作为核心叙事。与传统战争片聚焦战场胜负不同,《浴血和平》将大量笔墨留给翻译队林月明、李晓等角色,通过他们的视角,展现了谈判桌前后的微妙博弈。

这种选择堪称大胆。毕竟,在“战场上得不到的,谈判桌上也得不到”的认知下,展现谈判的挫败与妥协,远不如渲染战斗的激烈来得“痛快”。但影片却直面了这些“不痛快”:从邓华将军的抵触情绪,到美军代表的挑衅与破坏,再到翻译队在压力下的坚持,每一个细节都在追问:为何要在占据优势时主动释放善意?

影片通过两位战士的牺牲,将“道义”的力量具象化。贯穿三部曲的孙醒,在执行任务时被逃入中立区的美军从背后射杀;保卫排排长姚庆祥,则在敌特的枪口下坚守原则,以生命捍卫了“中立区不得开枪”的规矩。

这些死亡看似“窝囊”,却暗含深意。孙醒的遗言“你们就算赢了都不光彩,何况你们还赢不了”,是对强权逻辑的嘲讽;姚庆祥的牺牲,则证明了“有比生命更重要的原则”。正是这种超越胜负的坚守,让中方在谈判中始终占据道义高地,最终让联合国军心服口服。

尽管主题深刻,但《浴血和平》的叙事节奏却因“大而全”的野心而受损。影片试图为所有新老角色安排戏份,导致中后段情节松散:孙醒、赵安南等人的下线,杨三弟中细菌弹的情节,张娟、黄继光等新角色的登场,甚至吴本正与“便宜弟弟”的坦克大战……这些支线虽然丰富了人物群像,却削弱了谈判主线与上甘岭战役的张力。

这种选择或许是为了呼应副标题“浴血和平”——和平从来不是敌人的施舍,而是无数生命与鲜血的累积。影片中,李默尹等战士的牺牲甚至未被记录,他们“马革裹尸还”的机会都没有,却用生命铺就了停战的道路。

尽管存在叙事瑕疵,但《浴血和平》的价值在于它敢于触碰战争中最复杂的部分:不是胜利的狂欢,而是妥协的智慧;不是战斗的激烈,而是坚守的勇气。它让我们看到,真正的“王道”不是强权的碾压,而是在弱小时不低头、在强大时不妄为的克制。

在这个充满不确定性的时代,这样的作品提醒我们:和平的代价从未降低,而那些为它付出一切的人,永远值得被铭记。

向最可爱的人们致敬!