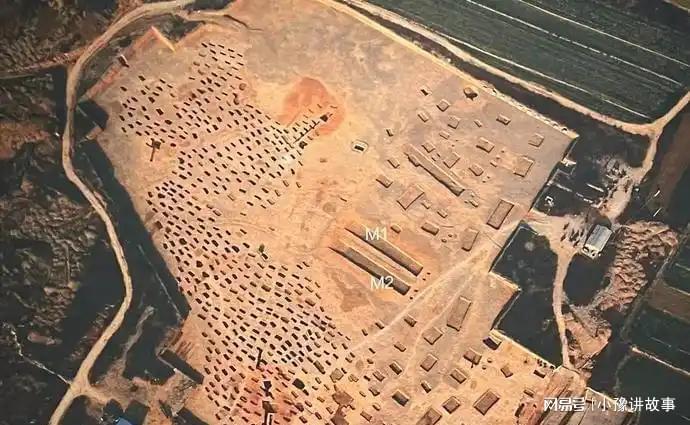

2004年秋,山西绛县的一处工地扬起漫天尘土。当考古队员的铲子意外触碰到坚硬物体时,谁也没想到,这竟是一次改写历史认知的发现。经过清理,一件青铜簋逐渐显露真容,簋底被泥土覆盖的铭文在刷净后显现出两个字——倗国。这两个字,让现场瞬间陷入寂静。

翻遍《史记》《左传》,在西周众多封国中,从未出现过“倗国”这个名字。这就像在公司年会上,突然有个未在花名册上的人站起来,声称自己曾为团队拼尽全力。随着考古工作的深入,上百件青铜器陆续出土,铭文内容愈发清晰:倗国由狄人建立,与邻近的晋国有过交锋,还与燕国联过姻。然而,这样一个有血有肉的国家,在史书中却连一个注脚都未获得。

并非倗国过于弱小,而是写史之人根本未将其放在眼里。中原文人笔下的西周,是周天子率领晋、齐、鲁等“大区经理”进行治理的宏大叙事,哪里会关注角落里的“小项目组”?这便是历史的A面与B面——书中所写是英雄传,地下埋藏的则是草台班子。

史书的A面,总将历史梳理得井井有条。《史记》记载西周,是“封邦建国,以藩屏周”;描绘楚汉争霸,则是刘邦的雄才大略与项羽的悲壮结局。每段故事都有主角,每场战争都有“必然胜利”的理由。这就像阅读公司宣传册,满眼都是融资成功、市场扩张的高光时刻,却无人提及办公室里的琐碎日常。

然而,考古一挖,B面的“混乱”便无处遁形。2007年,山西翼城大河口村再次出土古墓,青铜器上的字迹更为直接:霸国。与倗国同为“亲戚”,均属狄人部落,甚至墓主人的名字都刻得清清楚楚——“霸尚”“霸仲”。

这两个国家,如同躲在晋、燕等“大厂”缝隙中的小公司。它们同样进行生产(铸造青铜器),开展合作(联姻),也参与竞争(与晋国摩擦)。但史书中却无它们的立足之地,直到两千年后,青铜器才为它们喊出“我们存在过”的声音。

不仅被遗忘的国家如此,就连史书中有名有姓的人物,B面也藏着诸多惊喜。1983年,广州南越王墓被发掘。史书中记载南越王名为“赵胡”,但墓中出土的玉印上,螭虎纽上却刻着“赵眜”。印泥残留在印面,表明这并非陪葬的摆设,而是他生前日常使用的物品。

后来专家才弄明白:“赵胡”是他与汉朝打交道的“官方名”,以显示自己归顺中央;“赵眜”则是他在南越的“本名”,为族人所称。史书一句“赵胡立十二年卒”,便将他身处汉、越之间的身份焦虑全部抹去,只留下一个冷冰冰的代号。

墓中还有更“不英雄”的细节:赵眜的尸骨上有龋齿,牙釉质已蛀。这说明他日常食用不少甜食,并非史书中所描绘的那种只懂权谋的君主。他也会牙疼,也会像普通人一样,惦记着今天吃什么好吃的。

历史的B面,更多的是连名字都未留下的“草台人”。甘肃敦煌的悬泉置,是汉朝丝绸之路上的重要驿站。20世纪90年代,这里出土了一堆竹简,全是驿站的“工作日志”。其中有个叫“弘”的站长,25岁上任,一干就是十几年。

竹简上记录着他的日常:今天接待了西域来的小国王,用了3斤羊肉;明天护送和亲的公主,少了两匹马,得上报;后天士兵张三请假,说肚子疼,要找郎中。这些琐事,《汉书》中根本不会提及。史书只写“张骞通西域”“丝绸之路畅通”,却无人诉说,这条路上有多少个“弘”,天天算粮草、管马匹、处理员工请假,将宏大的“丝路”拼凑成了一地鸡毛的日常。

还有2002年湖南里耶出土的秦简,里面全是秦朝的行政文书。有个简牍上写着:“仓佐某上报,本月粮仓损耗三斗,因老鼠偷吃,已捕鼠十只。”这就是秦朝“高效治理”的B面——并非史书中所描绘的“书同文、车同轨”的宏大叙事,而是小吏与老鼠斗智斗勇,还要写报告的琐碎。连皇帝都不知道的角落,藏着无数这样的“草台操作”。

最令人动容的是云梦秦简里的两封家书。1975年,湖北云梦出土的秦墓中,有个叫黑夫的士兵,给家里写了封信。字迹歪歪扭扭,没提一句“为国捐躯”,满纸都是“妈,快给我送钱来,夏天到了,再寄件夏衣”“要是钱不够,就找邻居借点”。

他的兄弟惊,也写了封信,抱怨“打仗太苦,伙食差”,还让家里“别忘了给我求个平安符”。史书中的秦朝士兵,是“虎狼之师”,是横扫六国的利器。但这两封家书却告诉我们,他们也是被拉去打仗的农村青年,会想家,会缺钱,会怕疼。

这些B面的故事,从来都不是史书的主角。因为写史的人,总爱挑选“正确”的、“光荣”的内容来写。就像公司公关稿,只会写CEO的战略,不会写前台小妹的考勤。但历史从来都不是只有英雄和王朝,而是由无数个倗国、无数个赵眜、无数个弘和黑夫共同凑成的“草台班子”。

考古学家就像历史的“垃圾佬”,从土里将这些被删掉的草稿一一捡回。它们不会讲述“王朝更替”的大道理,只会告诉你:那个没名的国家,也曾铸过漂亮的青铜器;那个国王,也会牙疼;那个站长,也会为马匹头疼;那个士兵,也会想家。

这正是历史最有意思的地方——A面的英雄传让我们热血沸腾,B面的草台班子则让我们觉得,历史离我们并不遥远。毕竟,我们每个人,都是当下历史中那个未被写进书里的“草台人”。