来源:公众号 陈鲁豫的电影沙发(lyyy_scndgs)

文|momo

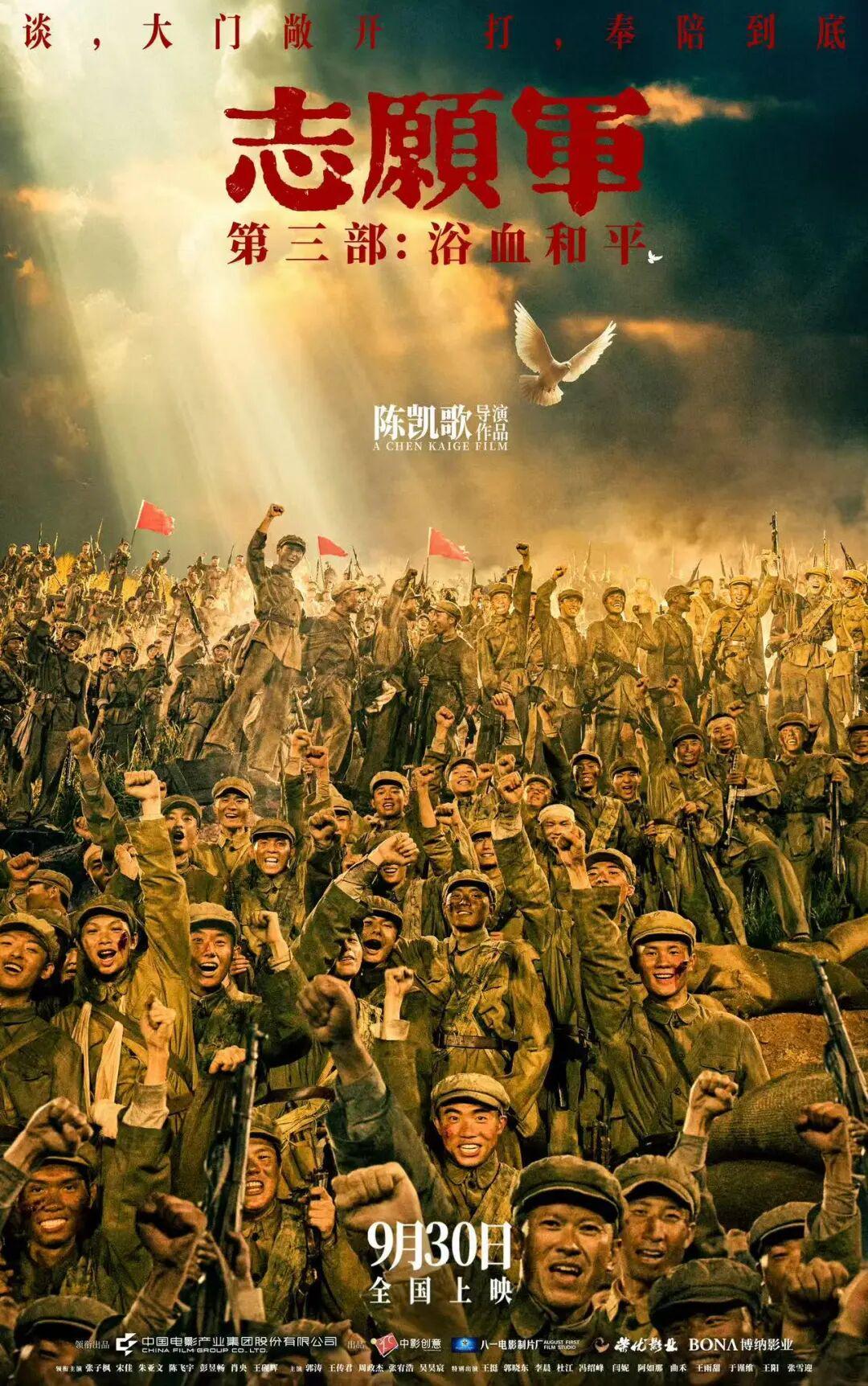

又是一年国庆节,观众等来了《志愿军》的第三部《志愿军:浴血和平》。

导演陈凯歌在首映现场说,他自己也说不清楚,是志愿军陪伴了观众三年,还是观众因为志愿军陪了电影三年。

从拍摄到上映,前前后后五年的时间,都放在这样一部电影里,他说,这是他一生中耗时最长的影片。

这五年中藏着他的初心和敬意,他希望这群人,不要被忘记。

对史实的尊重和大场面的刻画固然重要,更珍贵的是,电影展现出一个又一个生动鲜活的普通战士。

他们是英雄,也是“儿女”。

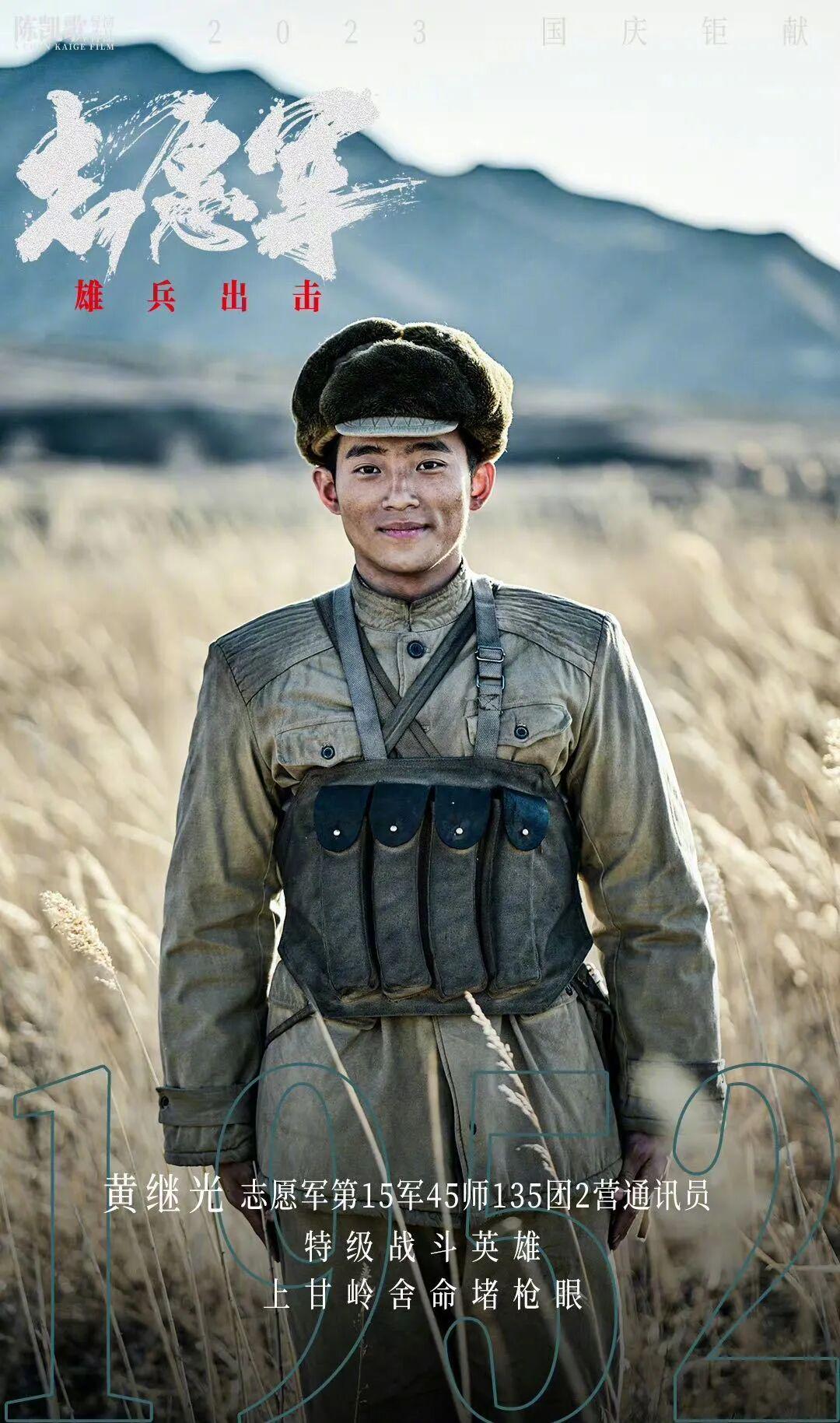

饰演黄继光的演员周政杰说,饰演这样家喻户晓的人民英雄确实给他很大压力,很害怕会无法很好地完成。

但他相信导演,他也知道,黄继光是我们在课本上看到的英雄的名字,同时也是一个母亲的儿子,是一个21岁的少年。

他在饰演一个有家庭、有念想、有害怕、有欲望的活生生的人,他一直在努力想完成好这个“人”。

电影在保证场面呈现的基础上,也在极力去贴近真实。

也正因为这样的选择和呈现,观众记住了电影中的很多名字,在宏大的战争背景下,像牵挂着老友那样,牵挂着他们。

接连失去哥哥和父亲的李晓怎么样了?

失踪的李默尹有没有可能还活着?

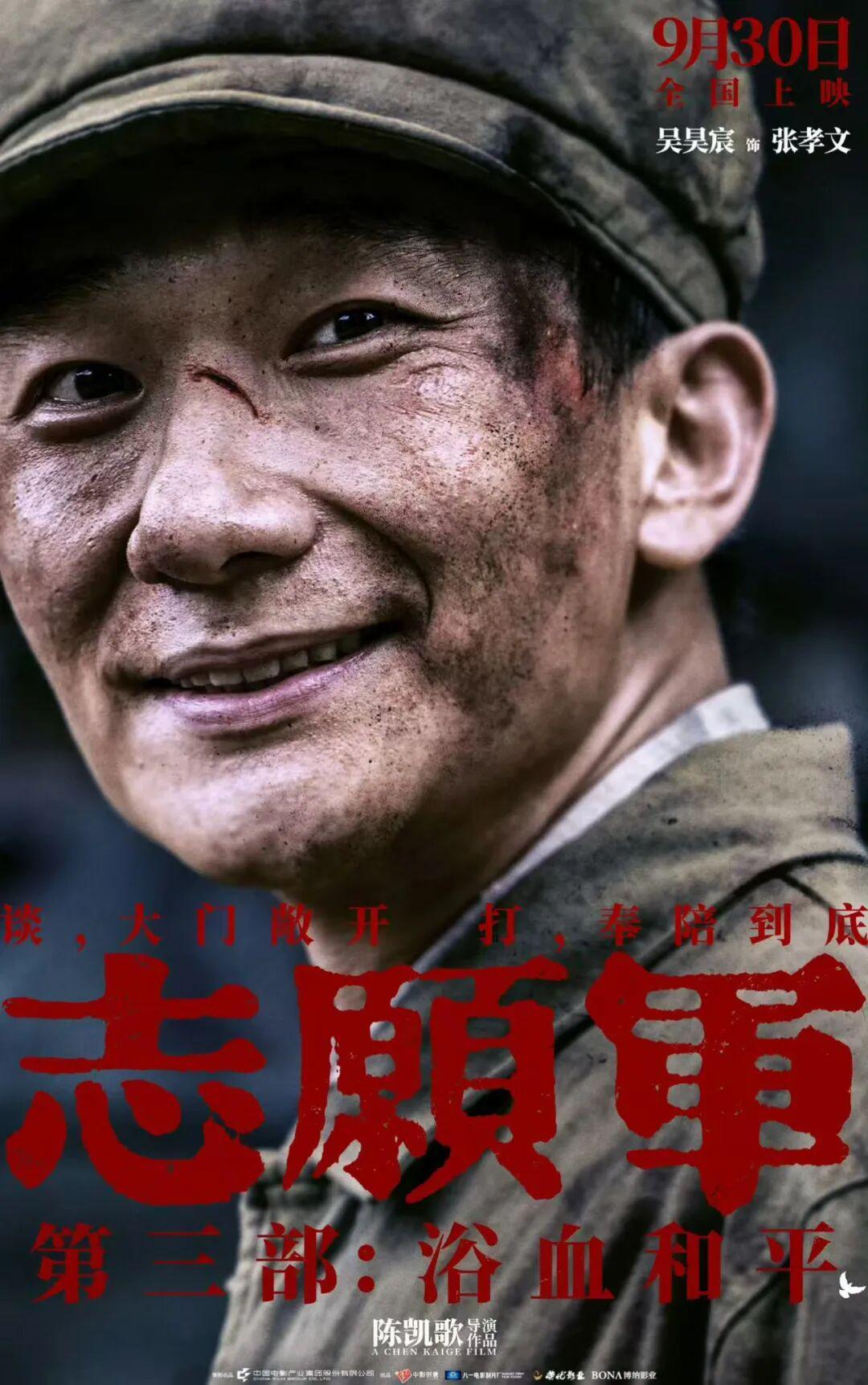

吴本正找到张孝恒的弟弟张孝文了吗?

孙醒去了哪里?

三年三部曲,系列最终章解锁“边打边谈”的全新战局,也解锁了更多的人物情感和关系,观众也通过陈凯歌导演的镜头,看到一些以往战争片中很少被聚焦放大的东西。

这里有女性彼此支撑,有女孩儿长成战士。

有奋不顾身的英雄,也有想给母亲写信、寄一张近照的儿子。

有前线的浴血奋战,也有很多“不穿军服”的英雄。

有人倒在黎明前的战场,也有人替他们往前走,走到更远的地方去。

⚠️友情提示,本文含具剧透

01

战争中的女性力量

在这部《志愿军:浴血和平》中,我们可以看到对女性力量多样化的呈现。

有成长弧光,有专业展现,有观念探讨。

有贯穿了三部曲的角色李晓,也有新出场的人物,她的队长,林月明(宋佳 饰)。

铁原阻击战后,志愿军把敌人打上了谈判桌,失去了哥哥和父亲的李晓也跟着部队来到了朝鲜开城来凤庄,担任朝鲜停战谈判中方代表团翻译,林月明则是她的队长。

刚到不久,林月明带着翻译队,在地上用石头摆出和平鸽的形状,还写了大大的welcome,欢迎“联合国军”的停战谈判代表。

李晓不懂,那些把哥哥的营打光,让哥哥的血流尽的人,到底有什么值得欢迎?

从铁原到来凤庄,前后不过才一个多月的时间,失去父兄是李晓还无法消解的痛苦。

她向林月明讲起哥哥李想的故事,紧咬牙关还是忍不住流泪。

她想回到原来的部队去,在她看来,那才是“真正的战场”,她不想欢迎,只想报仇。

那是和着血泪的仇恨。

林月明静静听完,没有劝说,只说理解,她郑重地望向李晓,说自己会记住她哥哥的故事。

而李晓不久后发现,这理解并非随口说出的安慰。

林月明的丈夫牺牲于解放前夕,没能看到新中国成立。

她们的观念不尽相同,却共享着相似的痛苦。

谈判桌上的战场,同样上演着生死博弈的拉锯战。

两人互相陪伴,也彼此支撑。

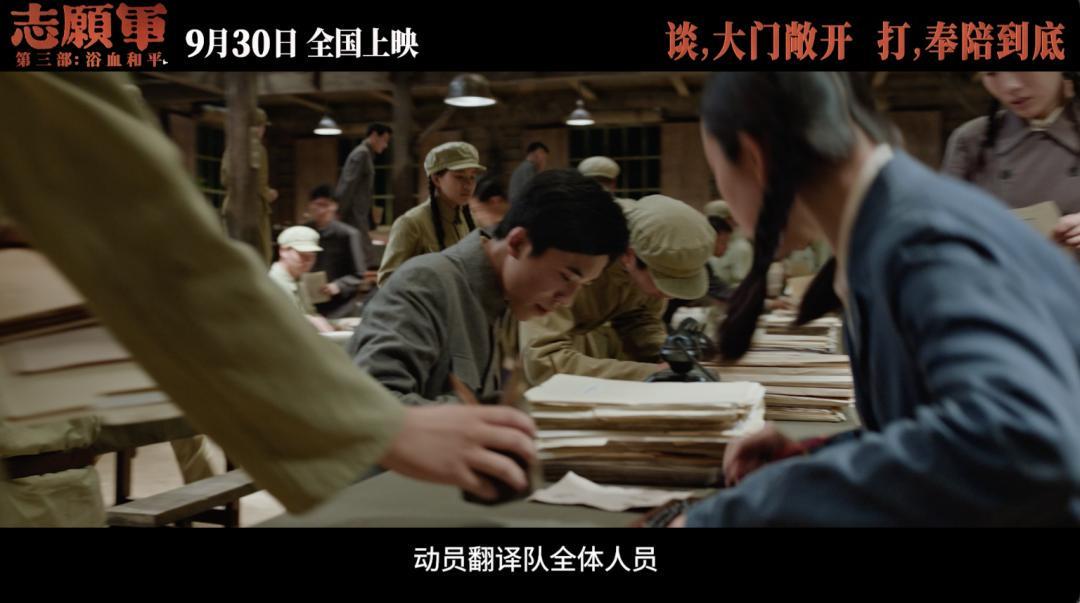

一次谈判,狂妄的“联合国军”拿出六万页漏洞百出的资料,想置我方于被动的境地。

林月明指挥翻译队全员出动,连夜校对,修订数据。

当第二天早上六点前,六万页的资料出现在乔冠华的书桌上,那一幕带给人的震撼绝不亚于前线的战场。

在林月明和其他战士的影响之下,李晓的观念也在发生变化。

她不再想到“真正的战场”去,因为这里就是真正的战场。

她想陪着已经积劳成疾的林月明,也想等到谈判结束、和平到来的那一天。

面对美方的挑衅,她们不卑不亢,也敢于在美方出言不逊的时候予以漂亮的反击。

她们从不是美方口中的“little girl”,而是真正的战士。

在历史上的战争中,女性的力量从未缺席,成为保卫和平的众多力量之一。

就像宋佳所说,电影中的女性角色,是万千女性战士的缩影。

02

战争中的珍贵情谊

要拍一部战争群像戏,难点在哪里?

陈凯歌导演曾在采访中提及,他觉得对于这部作品来讲,一定要在叙事过程中特别处理好整体与局部的关系。

志愿军是一个整体,也是一个个具体的人。

篇幅那么大,能够给予个体的又那么少,怎么做?

看过电影,深感其中很重要的一点,也许是“情”。

那是跨越时间的,人类共通的语言。

比如,亲情。

第二部结尾,李晓的哥哥李想牺牲,父亲李默尹在混战中失去联系,下落不明。

很多人觉得他已经牺牲了,但女儿李晓不信。

她说:只要他的名字一天在失踪名单上,她就一天相信他没有牺牲。

通信员黄继光总想着给母亲写一封家书。

他攒钱买墨水、努力学写字,在纸上歪歪斜斜地写下自己的名字。

在他义无反顾地用身体挡住攻击,为战友争取机会之前,他最后留下的话是“别告诉我娘”。

比如,友情。

松骨峰三连的孙醒再次来到前线部队。

遇到了新的战友张孝文(吴昊宸 饰)。

张孝文在战场上受伤,孙醒冒着炮火把他背了回来。

看到张孝文在硝烟中举起的手,孙醒想到了曾经松骨峰上的三连的战友们,也看到了曾经的自己。

张孝文对孙醒承诺说:这次你背我,下次换我来背你。

没想到一语成谶。

他理解孙醒的选择,并且选择带着他的力量活下去。

张孝恒牺牲以后,吴本正一直在找他的弟弟张孝文。

因为一个承诺,他跟着张孝文去坦克学校,希望能够保护他,把他的命看得比自己的还重。

尽管这是个“同名同姓”的巧合,情却是真的。

再比如,恩情。

电影中展现了残忍的美军细菌战,美军的飞机散布各种带有细菌的毒虫,导致了战士们感染鼠疫等疫情。

感染了肺鼠疫的杨三弟被送往医院,呼吸困难,可吸痰器全部在使用中。

一个名叫张娟的护士主动承担了为他人工吸痰的任务,后来她因为多人吸痰感染,牺牲了。

而这条故事线并没有终结在这里。

杨三弟没有忘记这个17岁的女孩,跑去质问美军被俘虏的飞行员,他解开衣服,让他看自己身上因感染留下的伤疤。

飞行员被吓到了,大喊这不是自己做的。后来,25名飞行员公开承认,自己参与了细菌战的任务。

电影篇幅有限,需要展现的又很多,在这样的战争史诗中展现这么多种情感本就像是电影递给观众的一颗珍贵的糖果。

战火硝烟中,好像没有什么是能够确定的,是坚固的,不变的,也许今天刚见过面的战友,明天就牺牲在了战场上。

此时,人的情感变成一种坚固的东西,炸不烂,打不破。

03

战争中“不穿军服”的英雄

陈凯歌导演说,他记得在创作初期,他和编剧花了10天的时间,不聊别的,就聊人物的设定。

陈凯歌导演希望在《志愿军》三部曲中,出现一些过去没有触及到的人物类型。

也许正因为如此,我们能在电影中看到很多“不穿军服”的英雄。

朱亚文饰演的军工专家吴本正,对于志愿军入朝作战,他是从怀疑到信服,最终也成为了一名战士。

彭昱畅饰演的中立区军事警察姚庆祥,在有人闯入不能开枪的中立区,用枪抵着他的额头时,他虽然已经打开了枪套,却没有开枪。

他守住承诺,有所不为,成为战争中那只“带血的鸽子”。

“联合国军”开启绞杀战,切断交通线,史光明带领后勤战士抢修铁道线。

螺丝不够用了,他化身人形扳手,用身体的力量硬扛呼啸而过的列车。

赵安南来往于前线后方 100 次,为志愿军运送物资,嘴上总是说着回家,脚步却始终没有停下。

在首映礼映后,有人问陈飞宇:如何看待孙醒的选择?在那样的情况下,他为什么一定要说出那番话?

陈飞宇说,他觉得那并非是孙醒冲动的选择,而是因为见证过往那么多战友的牺牲,选择在那个时刻说出了积压在内心许久的话,选择说出自己的愤怒。

“选择”,这个简单的词汇似乎能成为很多行为的注解。

也许没有人天生就是英雄,而是在所面对的境况之中,他们做出了英雄的选择。

个体的选择凝结成群体的选择,个体的命运融入时代的命运。

抗美援朝不只是军人的战场,更是全民族的一场保家卫国的战争。

怎么拍这部电影,也是创作者的选择。

陈凯歌导演曾经说,好像确实有不少电影已经证明,电影的小说时代已经过去了。

以前,一个作品中要灌注文学的基础,而文学就是人学,也就是说一个作品中,必须要有对人性的刻画,人物关系的塑造。

而技术的发展某种程度取代了对文学的要求,技术上的视觉奇观可以让一个观众不用动心动脑地来观看一部作品。

但他仍然相信,电影要写人物,这依然是他心中的金科玉律。

只有人创造的才具有神性,只有人创造的才具备从生活、生命里面出现的那样一种真实。

关注人,关注人的情感和关系,关注人的成长和选择。

关注鲜少被讲述的人,关注需要被记住的人,关注英雄称号之下的“普通人”。

他们值得被记住,就像林月明记住了李想,李克农记得崔如山,张孝文记得戴如义……

历史会记得,我们会记得。

而这个市场,仍然需要这样的创作者。