“主席,我心里一直有件事,今天必须说清楚。”——1951年2月的一个清晨,北京中南海勤政殿内,傅作义以近乎低沉的声音开口。窗外积雪未化,屋内气氛却因这句话骤然紧张起来。

毛泽东放下手中的资料,轻轻抬了抬眼镜,没有急于追问。沉默的半分钟里,傅作义脑海中闪过无数往事:从北平和平谈判的激烈交锋,到朝鲜战场的枪炮轰鸣,一幕幕交织,最终促成了他此刻的坦白。

傅作义终于将事情和盘托出:他在华北仍藏有一个小型兵器库和两部短波电台,原本是为“万一形势突变,也好自保”。如今,这套“后手”成了他心中的重负,他不想再带着它继续为国家的建设添砖加瓦。

“留着吧。”毛泽东的语气平常得如同闲话家常,“必要时给自己用,用来保卫人民,也未尝不可。”一句轻描淡写,让会议室内的紧张气氛悄然消散。傅作义也从中明白,新政权更看重的是实际行动而非表面的忠诚。

毛泽东为何敢于如此放手?这还得追溯到1949年1月的北平古城。当时,辽沈战役已决出胜负,平津战役在即,三十万守军、两百七十万人口、五百多年历史的古都,任何一方硬碰硬都将付出惨重代价。傅作义为自己设下了最后一道防线:若国民党中央真心援救,他便死守;若中央军迟迟不到,他只能另寻出路。结果显而易见——飞机升空却不见补给,电报声声却无人回应。天平倾斜,和平成为唯一不让这座城池化为废墟的选择。

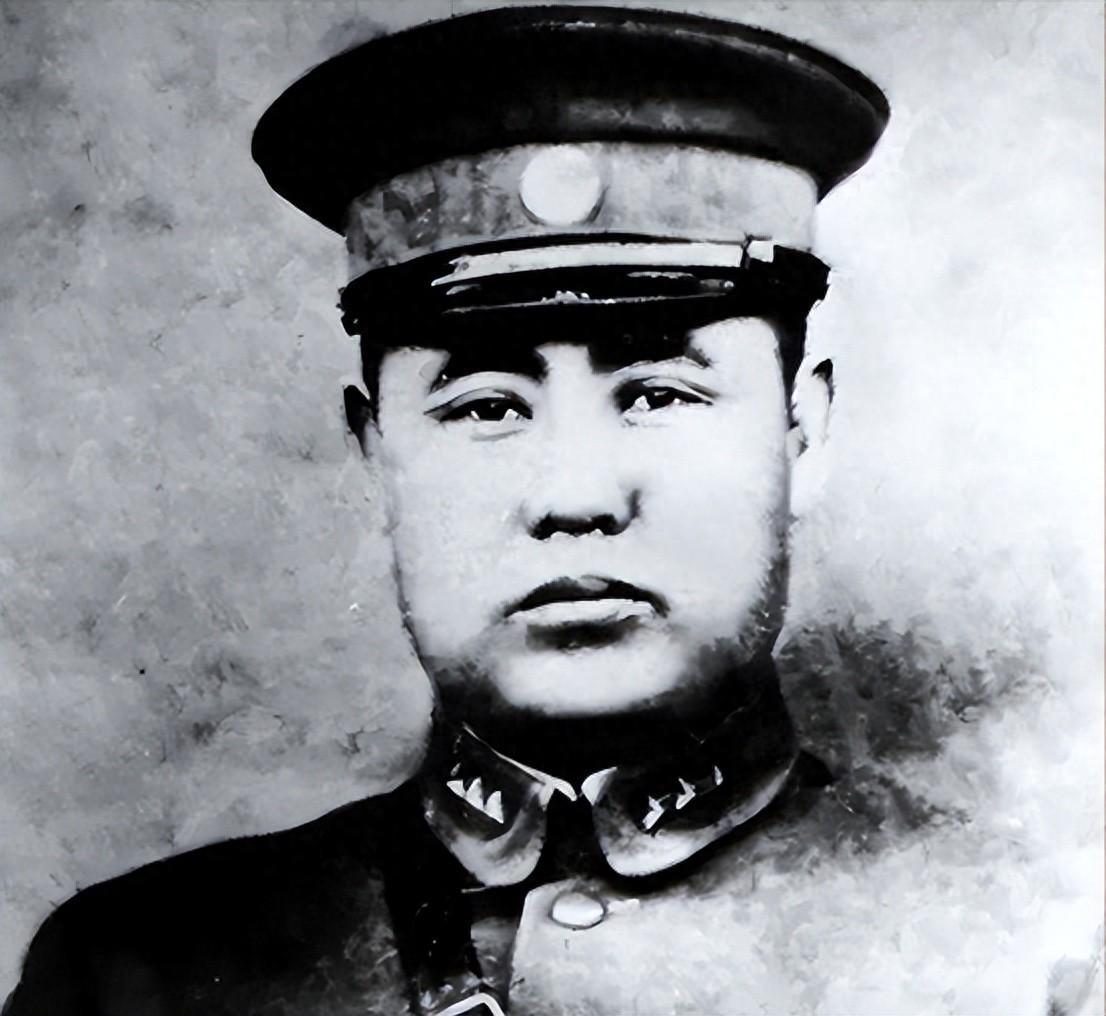

1月21日凌晨三点,在香山脚下的小屋里,傅作义首次面对中共方面代表。那份协议简洁明了,却要求他割舍二十年军旅生涯的积累。短暂犹豫后,他签下了名字。临别时,他留下一句似乎不经意的话:“还有几个库房,暂时不上清单。”旁人以为只是习惯性保留,并未深究。

北平和平解放后,傅作义被安排考察水利。他自认打仗老兵,却非治河行家。但军人多年练就的行军丈量、地图剖析技能,换成河道勘测倒也得心应手。华北水网星罗棋布,黄河、永定河年年闹水患,没几个月,他已跑遍大半个流域;回京时,一摞手绘图纸铺满地板,足见其投入。

水利部挂牌当天,不少老同僚难掩惊诧:打了一辈子仗的傅作义,忽然管起河渠来了。这种安排表面另类,实则别有用意。共和国初建,百废待兴,需要的正是懂得动员、善于组织的人,而非纸上谈兵的清谈家。同时,给予一位前国民党高官正部级位置,也是一场政治试验:信任能否化解旧日隔阂。

1950年6月,朝鲜烽火骤起,东亚局势风云变幻。彭德怀率志愿军跨过鸭绿江,连战连捷,却也牺牲惨烈。坐在北京的傅作义,通过那部“未上交”的电台收听战报。每当深夜,微弱的嘀嗒声里,朝鲜前线与后方的距离似乎瞬间缩短。他在纸上密密麻麻记录,既是出于军事本能,也是出于对胜败的揣测。最初,他并非完全笃定志愿军一定能赢。但当长津湖冰雪里仍能完成合围,当横城阻击让美韩军再度动摇时,这位老将军明白,自己一路走来选对了方向。

志愿军第三次战役后,国际形势初现拐点。傅作义的犹疑只剩下那批武器——它们如同过去的影子,拽着他的脚步。犹豫数周后,他决定到勤政殿坦白。那一天见到毛泽东,他特意没带助手,甚至在门口要求卫士“所有公文稍后呈递”。这份庄重源于对未知结果的忐忑,也源于对共和国执政者胸襟的试探。

“把步枪、机枪、迫击炮,还有电台的频率、密码,一并列单子留档即可。”毛泽东给秘书下指令时甚是随意,似乎在谈某个新兵训练计划,而非化解可能的叛乱隐患。傅作义听在耳里,心中震动更甚。这种信任,是他多年军政生涯里从未体验过的。

须知,1949年后被保留下来的国民党军将领不少,但给予“自留武器权”的只有极少数。毛泽东敢这么做,无外乎三层考量:其一,北平和平解放的政治价值高于任何武器;其二,傅作义对华北局势及水利建设的熟悉无可替代;其三,志愿军在朝鲜正节节取胜,中央政府有底气展示胸怀。此三点相互叠加,才有“留给自己用吧”这样看似轻飘、实则稳健的回答。

放下包袱后,傅作义的精力彻底转向水利。海河治理、察绥引黄、密云水库前期论证,都能看到他的签名与批注。在一次永定河堤防加固现场会上,他忍不住自嘲:“过去炸桥,如今垒坝,倒也算阴差阳错。”身边工程师大笑,却对这位部长的勤勉心生敬意。夜里九点,他仍蹲在泥浆旁,和测量员核对高程。有人提醒“部长,沙袋不用自己扛”,他摇摇头,扭身又搬起下一袋。

1954年春,《海河流域综合规划纲要》获批前夕,苏联专家提出改线意向,与国内方案冲突。讨论会上火药味浓,一位专家含蓄地质疑:“傅部长的方案带有明显军事思维痕迹。”傅作义不动声色,翻开地图,拿铅笔迅速圈出两处山口,“我当年打仗,吃过行军补给被洪水截断的亏。若不预埋泄洪道,十年后你们也得挖,我宁肯现在多花钱。”会场哑然。事实证明,他的坚持避免了1956年的一次决口风险。

晚年回忆录里,傅作义仅用几行字描述那批“隐秘武器”:位置、数量、状态,末尾写着“1951年2月呈报中央,已按指示封存,后移交公安部收管”。原件存档,只当一个普通的机要文件。外界之所以津津乐道,不过因为毛泽东那句略带幽默的批示。

以“藏武器”作结固然戏剧,却掩不住最关键的线索:新旧力量交替时,如何在保安全与给信任之间找到平衡。傅作义的经历说明,把一个人的积极性真正调动出来,比没完没了的怀疑更有效——这也是1949年后众多旧部得以迅速转化为共和国建设力量的原因之一。

再看朝鲜战场的烈火硝烟,不难理解毛泽东的战略定力。前线需要枪,后方更需要桥、渠、粮。比缴获一百门火炮更难的是让一位旧系将领心甘情愿跑遍千里河山丈量水势。枪可在工厂生产,经验、威望、组织能力,却要靠时间磨炼。

不少研究者提到,1950年代中国水利系统里“军转民”的干部比例极高。傅作义既是象征,也是一种方法论:先用政治包容解除心理防线,再用实际工作绑定新身份。成功与否,最终看具体业绩,而非口头表态。

1963年,密云水库主体合龙,华北枯水季节明显缓解。竣工仪式那天,傅作义站在大坝下仰望溢洪道,手扶栏杆,久久未语。有人问他在想什么,他只回答五个字:“水大于火。”这句似是而非的话,既指水利工程的艰巨,也隐含对战争与和平角色转换的体悟。

如今翻检档案,毛泽东那张批示纸依旧泛黄。字不多,却浓缩了中国革命兼容并包的策略:让过去的人才在新的旗帜下继续发光;让曾经的枪口变成今日的测量尺;让一次简单的原谅,换来无数座堤坝与灌渠。或许,这就是当年领导人敢于说出“留给自己用吧”的底气所在。