最近,日本大阪出现了一股不同寻常的热潮——中国人注册公司的数量急剧上升。这一现象在九月份尤为显著,从原本的一天十来家,迅速增长至一天二三十家,甚至有时达到四十家。

外人或许会误以为大阪的商业环境变得异常优越,实则不然,这背后隐藏着一个即将关闭的“机会窗口”。

这股注册热潮的背后,是众多中国人试图在日本修改一项关键规定前,获取一种名为“经营·管理”的签证。对于许多人而言,这张签证是留在日本的重要途径。

那么,之前的门槛究竟有多低呢?

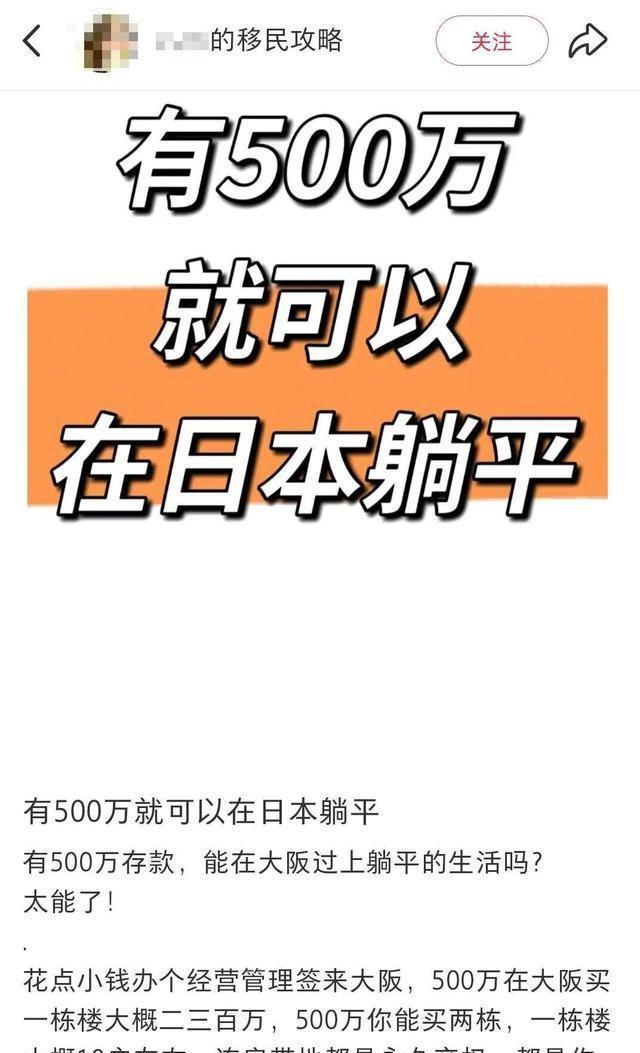

日本在2015年推出了“经营·管理签证”,旨在吸引外国人来日本创业,激活经济。申请条件看似简单:在日本开设公司,公司账户中有500万日元,租赁办公室,并提交一份商业计划书。一旦获批,签证有效期长达五年,之后还可续签,长期居住后更可申请永久居留。

然而,这一规定很快就被一些人找到了漏洞。那500万日元,只需在申请时展示在账户中,签证获批后即可转走。办公室也无需实际租赁门面,虚拟办公室即可满足要求。至于商业计划书,只要写得漂亮,实际是否执行、执行效果如何,审核并不严格。

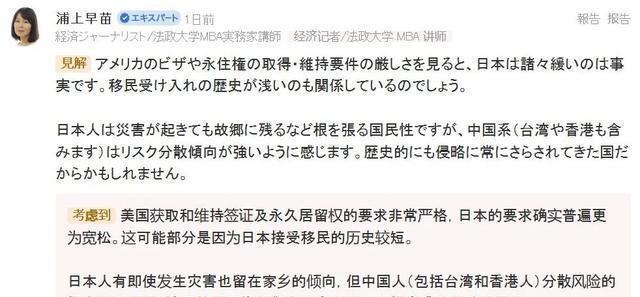

与去美国需要长时间排队、去新加坡动辄需要数千万人民币相比,日本这条路子显得异常“宽松”。因此,许多人选择通过这种方式前往日本,社交媒体上充斥着如何操作的教程,称其为去日本的“捷径”。

为何大阪成为首选地?

在这场注册热潮中,大阪成为了众人的首选。原因在于大阪拥有一种特殊的民宿形式——“特区民泊”。

日本对开民宿有着严格的限制,但大阪作为“国家战略特区”,政策相对宽松。在这里开民宿,限制较少,一年365天均可营业。这对于想拿经营签证的外国人来说,无疑是量身定做的机会。

成立一个民宿公司,就拥有了“经营实体”,满足了申请签证的最基本要求。购买一个小房子,简单装修后即可作为公司资产,用于申请签证。

操作流程也已被摸透:找中介在日本注册公司,从别处短期借来500万日元打入公司账户应付审查,租赁虚拟办公室,提交经营民宿的计划书。签证获批后,在大阪购买老旧小房子(平均花费约3000万日元),然后将房子外包给他人运营,自己无需常住在日本。据统计,到2024年底,大阪特区里近一半的民宿老板都是中国人。

当地日本人的看法

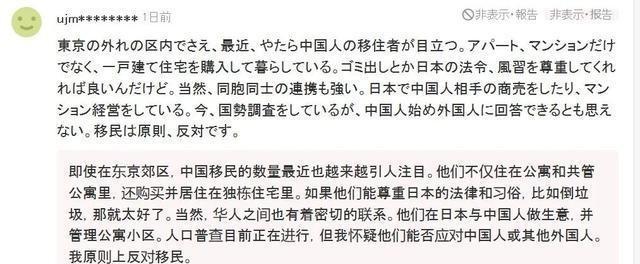

随着公司和人员的增多,问题也随之而来,当地日本人开始表达不满。

大阪西成区一栋旧楼里,一个小房间门口挂着多个公司的牌子,但里面既无人也无设备,只有一些注册文件。这就是典型的“空壳公司”。

本地居民的感受最为直接。一位68岁的女士表示,疫情后她住的区域全是中国人开的民宿。半夜拖着行李箱的声音吵得人无法入睡,门口的垃圾也总是堆积如山。

还有居民抱怨,许多中国人来这里买房,推高了房价和房租,一些租房住的本地人因付不起更高的租金而被迫搬走。

更让他们不满的是福利被“占用”的问题。拿到这种签证的人可以加入日本的国民健康保险,看病能报销,待遇与日本人相同。但调查发现,不少持这种签证的人根本不交保险费,看完病后账单也不付就直接回国了。

漏洞终于要堵上了

这种状况持续了几年后,从地方到国会,日本反对的声音越来越大。日本政府终于决定修改规定了。

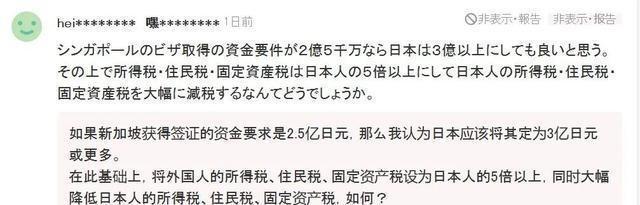

新规矩直接将资金门槛从500万日元提高到了3000万日元。光有钱还不够,公司还必须雇佣至少一个全职员工,且这个员工必须会说日语,具备“相当程度的日语能力”。

这个雇员不能是挂名的,要签正式的劳动合同,工资也不能低于日本当地的平均水平(约一个月20万日元)。

新规矩从10月15日开始生效。消息一公布,那些还想走老路子的人就彻底没戏了。也正是因为这样,才有了九月份那场疯狂的公司注册潮,人人都想在最后一刻挤上车。

结语

以前那条花二十几万就能去日本的路,现在是彻底走不通了。对于这种利用规则漏洞办事的行为,你怎么看?