作者:乔纳森·罗森鲍姆

译者:Issac

校对:朱溥仪

来源:《Take One》

「亲爱的,你打败我了,」据媒体报道,弗朗西斯·福特·科波拉曾对迈克尔·西米诺说出这句耐人寻味的话。后者执导的《猎鹿人》以1300万美元成本打造,这部反映越南战争暴行的影片比科波拉的《现代启示录》早数月上映,却在奥斯卡等颁奖礼上掀起轩然大波。

在媒体与颁奖机构日益主导文化话语权的当下,一个尖锐的问题浮现:若吉姆·琼斯教主仍在世并获得赞誉,科波拉是否会在圭亚那「自杀」事件后说出同样的话?这种假设并非荒诞——当一部电影凭借市场运作而非艺术价值获得认可时,奥斯卡奖的评判标准便值得重新审视。

观看《猎鹿人》时,观众仿佛被一只无形的大象压在膝头。影片自诩深刻,却像复读机般重复「天佑美国」的口号,试图用三个小时的冗长叙事让观众为美军的困境落泪。其核心矛盾在于:将战争暴力简化为大男子主义爱情故事的附属品,女性角色沦为叙事背景板。

更讽刺的是,这部获得科波拉、斯科塞斯等名导背书的作品,实则是市场压力下的妥协产物。当德莱叶的《葛楚》等欧洲经典被媒体刻意边缘化时,《猎鹿人》却凭借「英雄主义」叙事占据主流市场。这种文化选择暴露了好莱坞的双重标准:昂贵的美国艺术电影可以获得审美肯定,而挑战性的欧洲作品却被拒之门外。

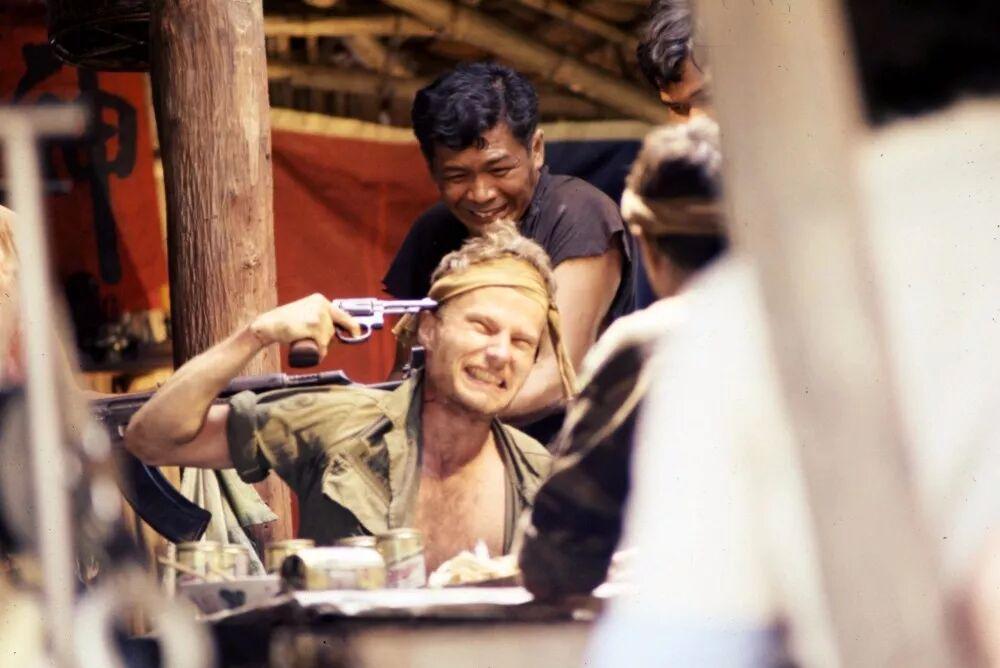

宝琳·凯尔称《猎鹿人》为「美国空间的史诗」,但这个「空间」实则狭隘至极。影片最著名的俄罗斯轮盘赌场景,将越共游击队描绘成以现金下注的变态赌徒。西米诺沉迷于这种暴力机制,每当剧情乏力便搬出这一套路,如同马戏团杂耍般重复使用。

从宾夕法尼亚钢铁厂到越南战场,影片的叙事逻辑充满漏洞:三名主人公莫名其妙被俘,被迫参与轮盘赌;德尼罗饰演的渥伦斯基(与托尔斯泰小说角色同名)在猎鹿时突然展现神秘主义;最终场景中,沃肯因轮盘赌发疯,德尼罗则用同样方式「拯救」他。这种循环往复的暴力展示,被杰克·克罗尔誉为「影史上对暴力最猛烈的批评」,实则是对战争创伤的廉价消费。

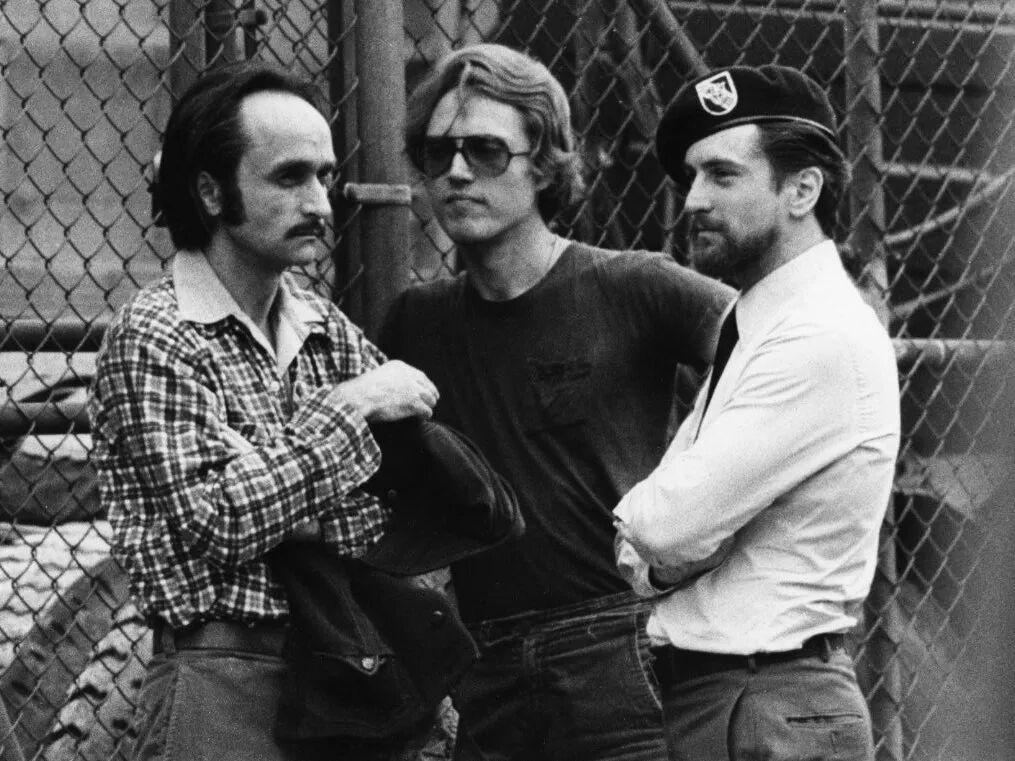

尽管科波拉、米利厄斯等人被视为才子,但西米诺作为他们的「高中学徒」,显然未达天才水准。影片开场钢铁厂场景便暴露问题:罗伯特·德尼罗夸张演绎云层中的「幻日」,这种托尔斯泰式的象征手法显得生硬造作。当导演试图模仿《教父》的盛大场面时,俄罗斯婚礼与越南送别会的「细节丰富性」却沦为单调的主题重复。

更令人困惑的是影片的混搭风格:前半段像低配版雷妮·瑞芬舒丹,后半段突然转向《小鹿斑比》的猎人视角。当德尼罗一枪击中鹿时,俄罗斯男子合唱团的配乐与他的神秘主义论调如出一辙——这种符号化的处理,暴露了导演对艺术深度的误解。

《猎鹿人》的奥斯卡成功,折射出好莱坞的文化霸权。当欧洲电影几乎被媒体封杀时,这部充满争议的作品却能凭借「美国英雄主义」叙事获得认可。宝琳·凯尔认为其「狭隘但伟大」,这种评价本身便揭示了奥斯卡奖的评判矛盾:狭隘之作如何承载伟大?

对比《现代启示录》对战争荒诞性的深刻挖掘,《猎鹿人》的叙事显得苍白无力。当科波拉用《现代启示录》探讨文明的崩溃时,西米诺却沉迷于暴力奇观的展示。这种差异,或许正是科波拉那句「你打败我了」背后的复杂情绪——不是对艺术的认可,而是对市场规则的无奈妥协。