在历史的长河中,有些人物如璀璨星辰,光芒万丈,如宋庆龄;而有些,则如深藏于幕后的基石,虽不显眼,却至关重要,陈粹芬便是后者。她没有“第一夫人”的显赫头衔,也未享受过媒体的聚光灯,甚至在历史书籍中常被一笔带过。然而,在革命最艰难、最危险、最困苦的岁月里,陪伴在孙中山身边的,正是这位默默无闻的女性。她,被誉为“孙先生的小老婆”,却连蒋介石都对她敬畏三分,孙家上下亦对她尊敬有加。

她究竟做了什么?又凭什么让那位连功臣都轻易清洗的蒋介石,对她甘愿低头?

革命搭档:陈粹芬的前半生,比你想象得更硬核

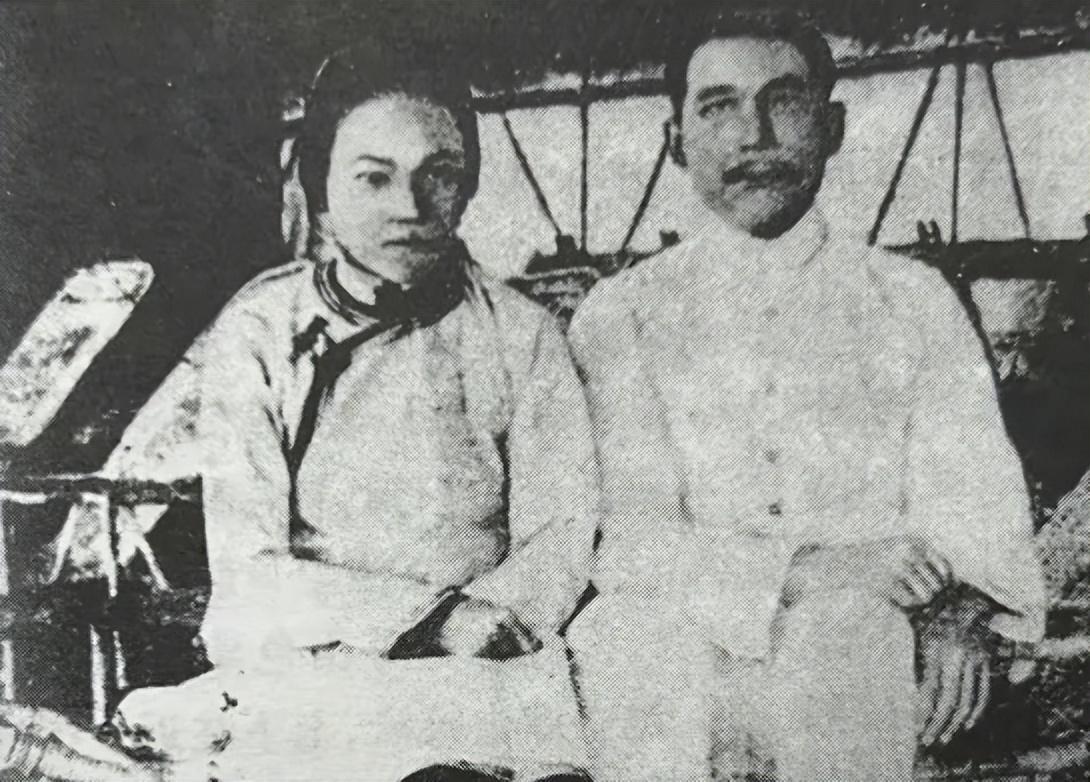

1891年,香港,18岁的陈粹芬在陈少白的引荐下,结识了孙中山。她出身贫寒,读书不多,但聪明伶俐,手脚麻利。孙中山当时在屯门红楼行医,表面上“医人救国”,实则心怀“起义建国”的大志。陈粹芬就这样走进了他的生活,一边煎药熬汤,一边传递信件,成为他革命路上的得力助手。

他们没有举行婚礼,也没有登记结婚,但所有人都知道,红楼里那个做饭洗衣、熬夜誊稿、布置地下联络点的女人,是孙中山不可或缺的“半个命”。

1895年广州起义失败后,孙中山被通缉,陈粹芬当机立断,为他化妆改名,带他逃出关口。那时没有高铁、没有护照,只有一张通缉令和一颗随时准备赴死的心。此后十几年,孙中山几乎一直在海外奔波,陈粹芬则成了他的移动中枢,负责联络、接待、送密信、筹钱,甚至做饭都要小心别让人从锅里翻出线索。

1907年,她更是随军出征,负责前线后勤,被大家亲切地称为“煮饭婆”。这看似温柔的名字背后,实则是“革命保姆兼后勤部长”的重任。她不是陪着孙中山谈情说爱的“红颜”,而是与他并肩作战、共历风雨的“战友”。

在那个三妻四妾司空见惯的年代,陈粹芬与孙中山原配卢慕贞关系极好。她从不争宠,不挑事,不介入家庭纷争,与卢夫人情同姐妹,互相照应。她靠的不是脾气或姿色,而是一身的担当、能吃苦的骨气和对革命事业不打折的忠诚。

功成身退:她的“消失”,是最锋利的存在

1912年,中华民国成立。孙中山成为临时大总统,身边的女人也开始“升级”。陈粹芬没有被册封,没有进总统府,没有留在权力中心。她自己悄悄收拾行李,回到广州,对孙中山说:“你有更重要的路要走,我不添乱。”

这话不是失望,而是清醒。她知道自己出身草根,无文化背景,无法适应那个越来越讲排场、讲名分、讲“新女性”的时代。她没有去争“正宫”的位置,也没有去媒体喊冤,更没有拉帮结派“搞事情”。甚至后来孙中山与宋庆龄结婚,她也没露面,更没在背后吐槽一句。

她就像一块老砖,默默退出工地,只把自己的一段岁月交给了那段“打江山”的历史。但你若以为她就此被遗忘,那就太小看她在革命圈中的分量了。

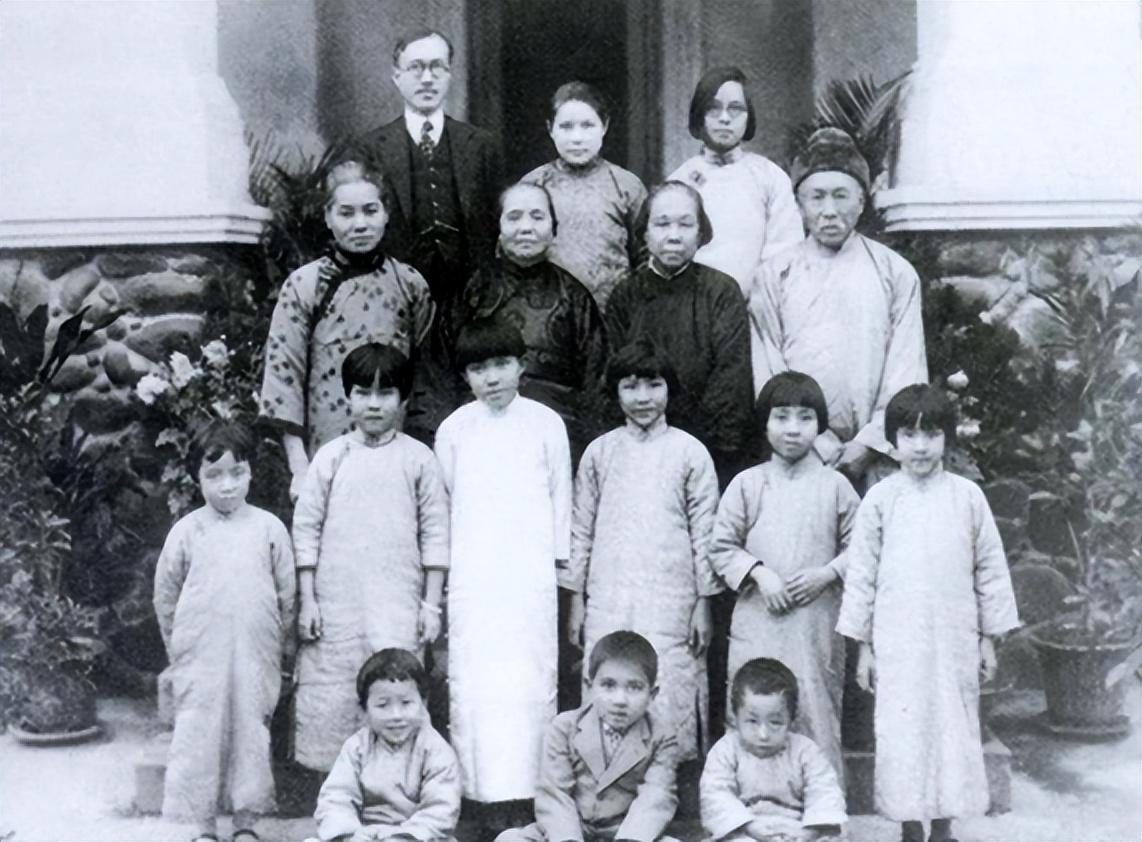

孙中山的哥哥孙眉,曾专门送她一套房子作为“终身安置”;孙家上下对她始终客气,孙中山去世后,她被邀请归葬中山县孙家墓地,墓碑上清楚地刻着:“妣十八世孙夫人陈粹芬之墓”。这个“妣”字,不是随便用的,它意味着她被正式承认为孙家的“夫人”,也就是说,她的地位,已经被孙家用墓志铭公开盖章。

更有意思的是,连蒋介石都对她抱以极高敬意。据史料记载,蒋曾多次向她致意问候,不敢怠慢。要知道,蒋公对功臣尚且“翻脸比翻书快”,但对这位无名无分的“旧人”,却始终低调敬重。为什么?因为他知道,陈粹芬不是孙中山的“情人”,而是革命的“铺路人”。

历史不写她的名字,但她早就刻在共和国的地基里

陈粹芬活到1960年,享年87岁。她没靠谁的名号吃饭,也没在晚年回忆录里“爆料”。她一生最“高调”的事,是收养了一个女儿,取名“孙容”,意思是“容我姓孙”。她没要名分,但孙家给了她名分;她没要荣耀,但革命给了她荣耀。

她的人生像极了那些历史边角的女性:不抢戏、不争宠、不出风头,却把最艰难的时段、最危险的场景、最沉重的担子都一肩扛下。

她是那个在红楼里煮粥、写信、包扎伤口、安抚同志的女人;是那个在逃亡路上替孙中山挡刀、挡风、挡眼泪的人;是那个在革命成功后悄悄收拾行李、不留一字的人。她没有成为“第一夫人”,却成为“最先夫人”。她不是历史的主角,但却是历史最不能删掉的一段注脚。

有些人不在牌位上,却早已进了骨血里

真正伟大的贡献,不一定写在碑上。有些人一生不争名、不抢戏、甚至连名字都被历史“排在括号后”,可她们做的事、走过的路、留下的痕迹,早就成了这个国家骨架的一部分。

她是那个时代的“隐形搭档”,是革命背后的“无名英雄”,是共和国真正意义上的“幕前开路人”。时代喜欢记住大人物,但历史不会忘记那些真正推着轮子走的人。

所以,下次你路过孙中山纪念堂,或者看到那张经典的革命合影时,不妨想一想:照片外,还有一个陈粹芬。她不在画面里,但她撑起了背景。