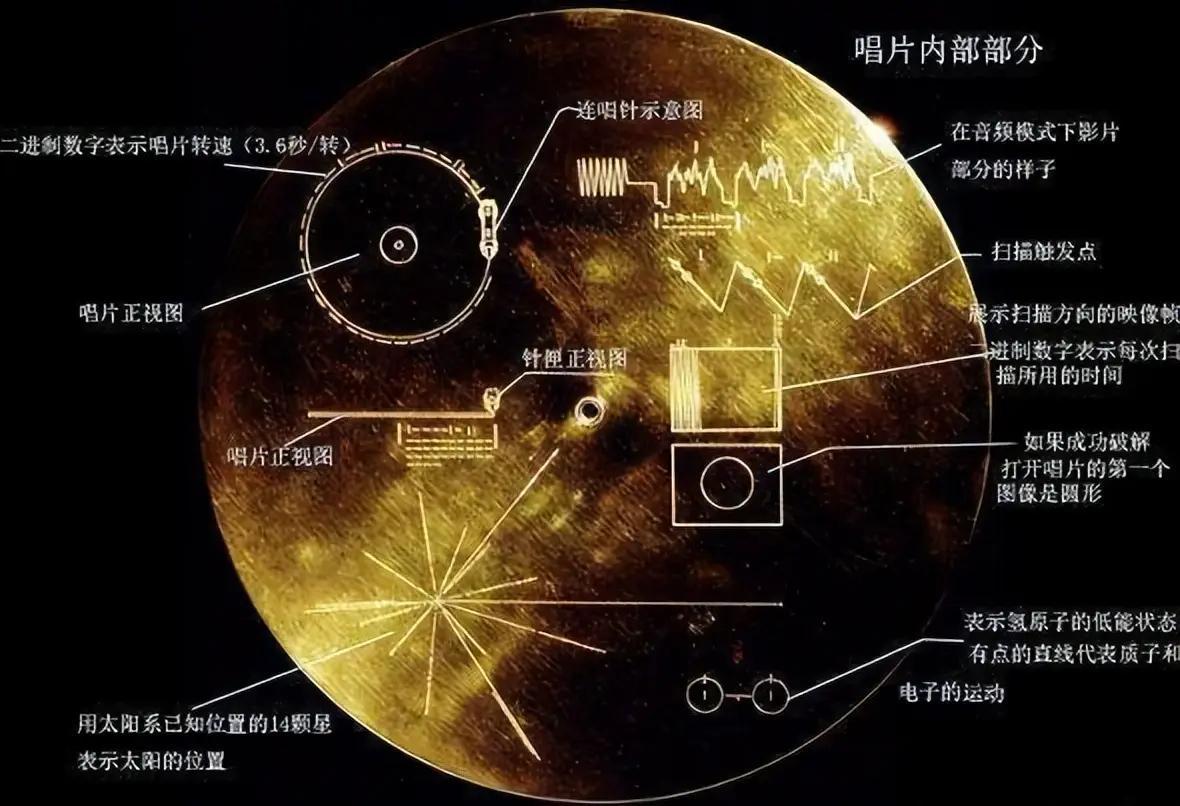

“宇宙这么大,不可能只有人类”——这句承载着人类对未知渴望的话语,半个多世纪以来始终驱动着我们的外星探索征程。从通过“SETI计划”监听宇宙电波,到发射“旅行者号”携带地球名片飞向深空,人类从未停止对宇宙中其他智慧生命的追寻。

然而现实却令人困惑:我们已探测了数十亿颗恒星,发现了数千颗系外行星,却始终未能捕捉到确凿的外星信号。有人将此归咎于技术不足,但真相可能更为残酷——宇宙文明的演化规律或许注定了“孤独”才是常态,甚至隐藏着让人类绝望的底层逻辑。

一、文明存活窗口极短:时空错位下的永恒错过

地球文明拥有文字记录的历史仅5000年,掌握无线电通信技术不过百余年。若将宇宙138亿年历史压缩为1年,人类的“技术活跃期”尚不足1秒。而外星文明的“技术窗口”可能早已关闭,或尚未开启。

试想:某个文明在100万年前掌握星际通信技术时,人类尚处于原始部落阶段;若另一个文明将在100万年后诞生,人类现在发送的信号抵达时,它们仍未出现。这种时空错位,让文明间的相遇成为概率极低的事件。

更严峻的是,智慧文明可能面临极高的自我毁灭概率。当文明掌握核技术、基因编辑、人工智能等强大工具时,也同时面临着核战争、资源枯竭、生态崩溃、AI失控等致命风险。地球人类曾多次濒临核危机,若未来某个失误触发灾难,人类的“技术窗口”可能在几十年内突然关闭。宇宙中或许曾诞生过无数智慧文明,但它们大多在与人类相遇前就已自我毁灭,只留下一片寂静的星空。

二、形态差异过大:探测工具与目标的维度错配

人类寻找外星人的逻辑始终基于“碳基生命、依赖行星、使用电磁波通信”的地球模板。但高度发达的外星文明可能早已摆脱“实体”和“行星”的束缚,进化为人类无法理解的形态。

它们或许已将意识上传至星际网络,以能量或信息形式存在;或许能操控暗物质、暗能量,用人类无法探测的“超维度信号”交流。对它们而言,电磁波就像原始部落的“烽火台”一样落后。

人类用射电望远镜监听电磁波,用太空探测器寻找类地行星,就像用放大镜在沙漠里找鱼。即使这些文明就在我们身边,人类也无法感知它们的存在。我们与外星文明的认知差距,可能永远无法跨越。

三、主动隐藏本能:黑暗森林法则下的生存策略

刘慈欣在《三体》中提出的“黑暗森林法则”,或许并非科幻想象,而是宇宙文明的生存共识。宇宙资源有限,而文明扩张需求无限——当一个文明发现另一个文明时,最安全的选择不是交流,而是隐藏甚至摧毁对方,以避免潜在威胁。

高度发达的外星文明可能已掌握“量子隐形”“引力屏蔽”等技术,将自身星球或活动痕迹完全隐藏。它们不会主动发送信号,也不会回应任何探测,因为“暴露就意味着危险”。人类主动向宇宙发送信号的行为,在它们眼中可能如同“在黑暗森林里点燃火把”,充满危险与幼稚。

四、演化时间过早:宇宙中第一批智慧文明的孤独

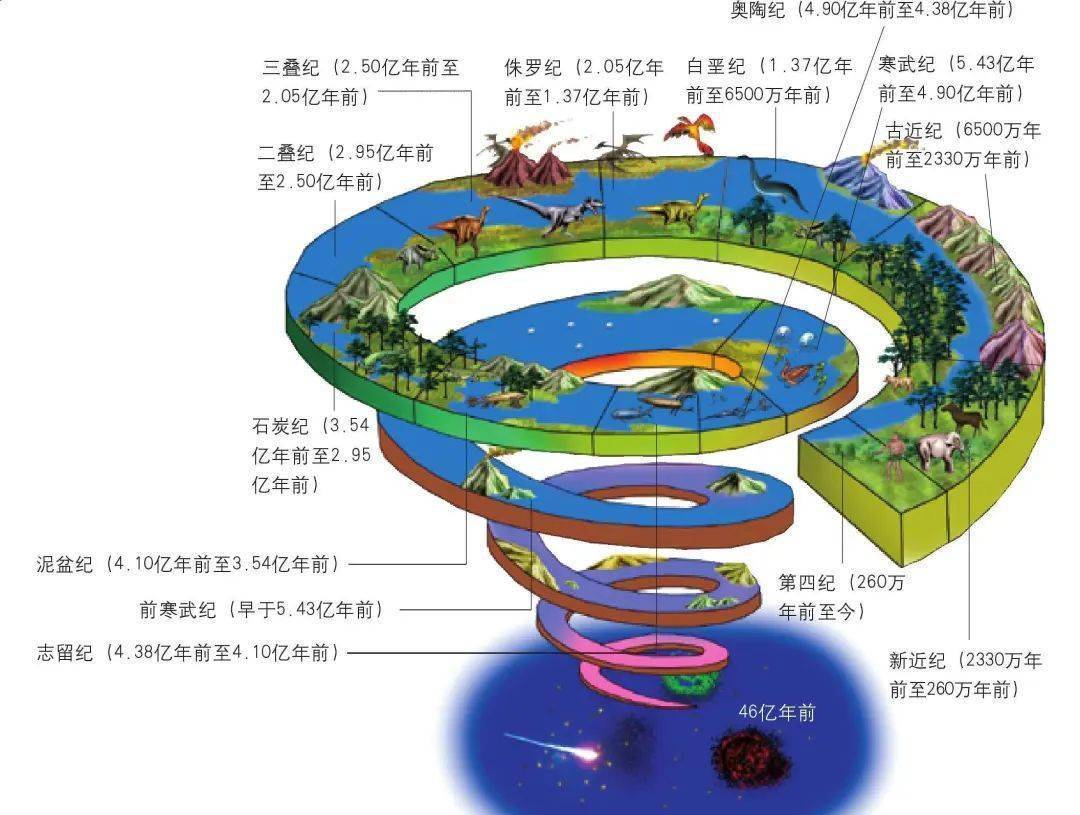

宇宙虽已138亿岁,但早期充满超新星爆发、伽马射线暴等极端事件。直到最近几十亿年,才逐渐形成稳定的恒星系统和宜居行星。地球诞生于46亿年前,用了38亿年才演化出人类——这个时间尺度可能已接近宇宙演化出智慧文明的“最短时间”。

或许在银河系其他区域,行星才刚刚诞生简单生命,或处于恐龙时代;更遥远的星系可能还未形成适合生命存在的行星。人类可能是宇宙中“最早一批”突破智慧门槛的文明,需要等待数十亿年才能等到其他文明的出现。这种“先行者的孤独”,比“宇宙中只有人类”更令人绝望——我们可能要独自面对宇宙的衰老,看着恒星一颗颗熄灭,却始终等不到任何“同伴”的回应。

五、物理规则限制:星际交流的不可逾越鸿沟

即使外星文明存在且愿意交流,宇宙的尺度和物理规律也会成为无法逾越的障碍。银河系直径约10万光年,即使以光速发送信号,抵达地球也需要数万年;若进行星际航行,即使以10%的光速跨越1000光年也需要1万年。这样的时间尺度远超任何文明的存续周期。

更残酷的是,相对论限制了光速不可超越,量子力学也未提供“瞬时通信”的可能。宇宙的物理规则可能从根本上切断了文明间的交流通道,让每个文明都成为“孤独的岛屿”,只能在自己的星球上诞生、发展、消亡,永远无法与其他文明产生交集。

结语:宇宙孤独本质下的探索意义

人类至今未发现外星人,并非单纯的技术问题,而是可能源于文明存活窗口极短、形态差异过大、主动隐藏本能、演化时间太早或物理规则限制等深层原因。这些原因中的任何一个,都足以让人类的外星探索陷入绝望。但或许正是这种孤独,赋予了人类探索宇宙的独特意义——我们不仅是寻找外星生命的旅者,更是见证宇宙演化、理解自身存在的观察者。即使最终发现宇宙中只有人类,这份孤独也将成为人类文明最珍贵的勋章。