1949年5月,上海刚刚经历过血雨腥风,百废待兴之际,庆典与哀思并存。

市民刚放下担惊受怕的心,重拾对未来的希望,一封来自北平的加急密电,又在这座城市掀起了无声的波澜。

这封密电上署名的不是别人,正是情报界传奇人物李克农,而他所指名要寻找的人,也绝非等闲之辈。

“不惜一切代价,找到李静安。”

为何在这胜利的号角之下,仍有如此急切又沉重的寻人令?

李静安到底是谁?又为何能让最高层亲自下令,全城搜索?

电波为媒

1910年5月,湖南浏阳板溪村迎来了一个婴儿的啼哭声,他名叫李华初,后改名李白、李静安,这个看似平凡的名字在日后地下情报战线上,绽放出了永不消逝的电波光芒。

这位贫苦农家的孩子从小就显出异于常人的好奇心,对那些能发出声音的盒子、会亮的小灯有着近乎执念般的兴趣,总会缠着村头一位旧军人,打听这些神秘机器的故事。

少年时的李白,吃不饱穿不暖,靠给地主打短工度日,心中早早埋下了“推翻旧世界”的火种,投身革命洪流后如愿加入共产党。

1937年,抗战爆发之际,组织派他以“李静安”的身份前往上海,设立秘密电台。

那年秋天,就在上海外滩,李静安脸不改色地穿行于法租界的咖啡馆与弄堂之间,没有带枪也没有护卫,唯一的武器就是那台小巧却能穿越万里电波的发报机,与延安连接起来。

上海是地下斗争的最前线,国民党的特务,日本宪兵,汪伪政权的耳目……无数双眼睛无时无刻不在搜寻可疑信号,李静安总是若隐若现、命悬一线。

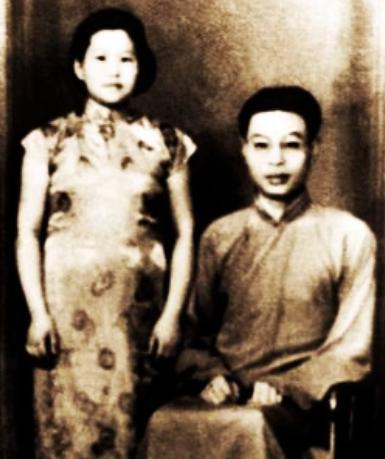

1939年,组织为他安排了搭档,一位入党不久的青年女工,名叫裘慧英,两人以夫妻身份住进法租界一间狭小阁楼。

每天夜里,待楼下的车马声逐渐寂静,李静安便会悄悄把书桌拉开,掀开地板的一块暗格,蹲伏在桌角拍打电键,每一段摩斯码都是情报人员冒死送出的情报。

他们假装过着正常生活,裘慧英白天穿着旗袍出入洋行,李静安则混迹在修理铺、无线电公司,以电匠身份寻找零件、打探消息。

李静安始终知道,敌人并不蠢,他们的电波探测器越来越精准,特别是日军已能锁定电台信号来源范围。

一次深夜,他刚发出一段加密情报,楼下响起一阵急促的敲门声,他将机器迅速拆开,零件塞进不同衣物夹层,密码本烧成灰烬,任凭日军搜查,毫无破绽。

为了提升技术应对越来越危险的环境,李静安主动向组织申请,再次接受专业无线电培训,拜入涂作潮门下。

涂是我党情报系统的顶级技术员,彼时也潜伏于上海,以开设无线电公司为掩护从事维修工作。

李静安每日徒步数十里,白天修理电器,晚上伏案研习技术,几乎将自己泡在了线路图与焊接台中,他深知,一台信号不稳的电台就可能断送战场上千百人的性命。

那年冬天,李静安用废弃零件成功改造出一台低功率、高隐蔽性的收发报设备,这台机器日后也成为我党在华东战场情报传输的关键支点。

1942年9月,日军情报机关接连在上海多个区域试图截获地下电台的信号,终于锁定到了电波源头附近,那晚,整个虹口区突然停电,是他们惯用的电台侦测手段。

随着汽车轰鸣声由远及近,楼下院门被猛然撞开,李静安随即将最后一段电报急速拍完,末尾加上一句暗语“等一等”,意味着电台暴露,命悬一线。

随后,他迅速拆开电台零件,将收发组件藏进床底活板之下,密码本则被点燃,火苗吞噬纸页,只留下灰烬散落一地。

特务冲上楼时,李静安已换上家居服,手握一台早就报废的收音机,然而,地板上未散尽的火星、散乱的零件和还未完全冷却的电键,终究引起了特务的警觉。

一番搜查后,尽管未发现完整电台,但李静安与裘慧英双双被带走。

数日后,审讯室内,李静安被牢牢绑缚,面前是满桌令人毛骨悚然的刑具,审讯者轮番威胁利诱,但他仅以“我是做无线电修理的”为答,滴水不漏。

与此同时,裘慧英也被分开关押,面对宪兵的盘问,始终以“丈夫在无线电公司上班”为由应对,机警地把自己塑造成一个被动的、家务繁忙的妇人,竟成功地迷惑了敌人。

离开宪兵司令部那天,她身体虚弱却目光坚定,回头看了一眼高墙铁门,心里只有一个念头,要把他找回来。

自此,裘慧英恢复“正常生活”,日复一日地扮演着市井妇人角色,暗地里以“妻子寻找失踪丈夫”的名义,穿梭于各处牢所、看守所、旧同事之间,不断打探李静安的消息。

终于,在党组织多方营救下,1943年初,李静安被保释出狱,在看到裘慧英那一刻,他只是轻轻说了一句。

“幸好,你没事。”

恢复自由并不等于安全,组织出于谨慎,让李静安隐姓埋名,在租界里的一家糖果店做店员,那里是地下党设立的联络据点之一。

他知道,真正的较量尚未开始,未来更为惊心动魄,只要延安电台仍在跳动,他便有再度归来的时机。

决别前夜

1945年抗战胜利,硝烟尚未散尽,国共的斗争已暗流涌动,上海再一次被卷入风暴中心,李静安夫妇悄然归来,继续隐匿于弄堂深处,重拾早年未竟的电台使命。

此时的李静安历经磨砺,更沉稳也更深谙生存之道,手中的电台功率仅有7瓦,微弱如耳语,能避过敌人高频探测,却足以穿越千里,将消息送达延安。

他日夜出入渔业管理处的工厂,以修理设备为掩护,晚上则在那间租来的黄渡路民居中,埋头整理情报、发报、监测敌台,为中央送去了大量绝密信息。

1948年12月末,李静安接到同志送来的情报,关于国军在长江防线布防的一手资料,内容极具战略价值,他明白,一旦传达成功,将为我军南线作战争得宝贵先机。

一天深夜,他像往常一样,将电台接入天线,手指轻点电键,电波以特定频率,一点一点送出情报内容,窗外传来不寻常的脚步声,他却没有停止动作,在电文末尾加了一句暗语。

“等一等。”

报文发完,他长出一口气却没有关闭设备,他知道,可能来不及了,紧接着,几名特务破门而入,枪口冰冷地对准他的额头。

“你们来得真快。”

从那一刻起,等待李静安的,是特务机关“极司菲尔路76号”的地狱之门,审讯室里只有昏黄的油灯和满墙的刑具。

敌人把拔掉指甲当做“开场白”,随后竹签刺进十指关节,撬开血肉,试图“劝说”他交代组织网络。

“你叫什么?”

“我叫李静安。”

“你为什么发报?”

“我是修理工,测试设备。”

“你和延安的联系从哪年开始?”

“我不知道延安在哪。”

每一句都是斩钉截铁的否认,他就像一堵墙,任凭锤打也不崩塌,审讯持续了十多天,敌人未能得到任何有效信息。

特务头子将情况层层上报,最终送达蒋介石案前,他在电文末尾签下批示。

“坚不吐实,处以极刑。”

1949年5月7日,李静安正被关押在浦东某秘密看守所,下午,裘慧英被允许探监,她穿着旧呢子大衣,怀中抱着五岁的儿子,那一面成了永别。

“静安,他们说……不放你了。”

“全国快解放了,我们无论生死,都是欣慰的。”

当晚,李静安被押至浦东戚家庙,枪声响起,他的生命就此定格在战火中的黎明前夜。

血债有声

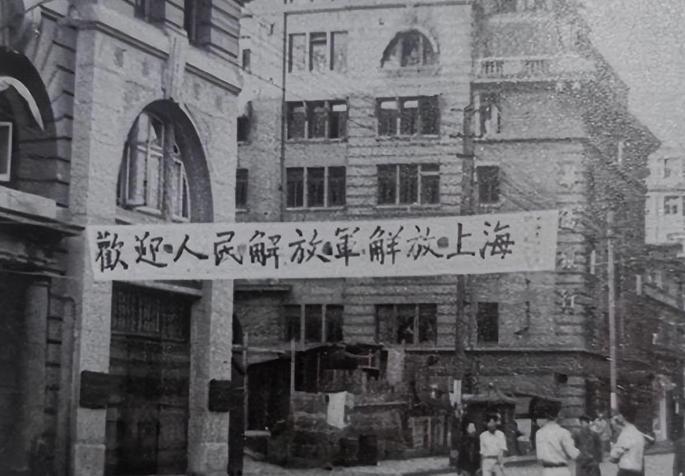

1949年5月27日,上海终于解放,群众拥抱着这迟来的自由与和平,第三天,就在一片喜悦的海洋中,陈毅将军却眉头紧锁,办公桌上摆着一封密电,发自北平,署名李克农。

“请设法寻找一名叫李静安的同志,如尚在生,务必全力保护送往北平,若已牺牲,亦请设法找到其遗体。”

陈毅立刻以军管会名义,动用全市所有调查力量,拉网式搜索李静安的下落,一份国民党军法处留下的“提案”是敌人当年审讯李静安时的记录残页,成为追踪线索的唯一凭证。

6月初,一位老百姓在浦东杨思区的戚家庙后反映,曾在解放前夕的某晚听到枪声,随后发现沟壑中疑似有人埋葬痕迹,公安干警随即带着裘慧英赶赴现场。

挖掘从黎明开始,烈日之下,铁锹翻开干裂泥土,腐烂味扑鼻而来,当第七具遗体露出时,裘慧英扑上前去,一眼认出那双曾抱着她入睡的手,指节嵌满竹签碎片,十指指甲尽失。

李静安的遗体被安葬在龙华公墓,上海市委亲自主持追悼仪式,授予他“革命烈士”称号,同一排墓碑中,还有和他一同遇害的同志秦鸿钧、张困斋等人。

但这不仅仅是一场送别,更是一个开始。

“血债必须偿还!”

陈毅怒不可遏,命令公安局彻查到底,誓要找出凶手。

1950年3月,一名中年男子前往纳税时携带大量军用通讯器材,引起虹口公安分局注意,此人正是曾在军统工作多年的李树林,他供出了潜逃特务唐跨凤。

唐跨凤被捕后,道出戕害李静安的真正主谋是叶丹秋,公安机关随即展开全国缉捕。

9月18日,叶丹秋在上海一处隐蔽住处被当场擒获,缴获大量电台探测器及作战图纸,经审讯,他终于承认,正是他带队全程监听、定位、突袭、审讯李静安,并执行秘密处决命令。

1951年,上海市人民法院依法对叶丹秋判处死刑,其余涉案特务分别获重刑处理,沉冤昭雪,血债终偿。

1958年,李克农向中央建议,将李静安的事迹搬上银幕,让全国人民记住这位为革命信仰献身的电波英雄。

不久后,电影《永不消逝的电波》问世,李白的故事以“李侠”的名字传遍大江南北,从此,“电台重于生命”的信念,成为无数人记住这段历史的精神坐标。