【编者按】

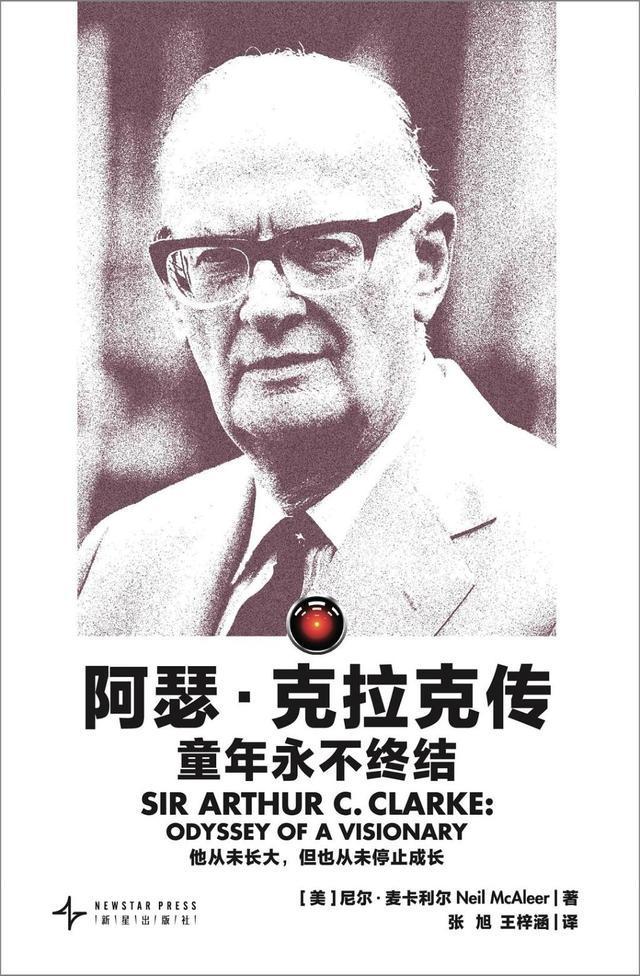

1968年上映的科幻巨制《2001:太空漫游》不仅在影史上刻下里程碑式的印记,更因阿瑟·克拉克与斯坦利·库布里克两位大师的跨界合作而成为传奇。在《阿瑟·克拉克传:童年永不终结》中,通过亲历者的珍贵回忆,读者得以窥见库布里克对技术细节的极致苛求、克拉克与导演的创作分歧、HAL计算机的生日之谜等幕后故事,以及这部作品如何跨越半个世纪持续震撼全球观众。本文摘自该书([美] 尼尔·麦卡利尔著,张旭/王梓涵译,新星出版社·八光分文化2025年9月出版),经新星出版社授权刊发。

1993年,华盛顿特区上城剧院内爆发出经久不息的掌声——当阿瑟·克拉克通过卫星连线出现在银幕上时,这座25年前首映《2001:太空漫游》的剧院再次见证了历史性时刻。这场由美国电影学院主办的纪念放映活动,不仅重现了库布里克技术顾问弗雷德里克·奥德维的现场解说,更让诺贝尔物理学奖得主阿诺·彭齐亚斯向观众赠送签名著作《思想与信息:在高科技世界中进行管理》。

电影开场前,克拉克以卫星连线方式揭秘了创作历程:从与库布里克的头脑风暴到剧本编写,再到制作过程中的理念碰撞。这场被《今日美国》记者苏珊·沃兹亚纳誉为“太空时代幻想曲”的放映,让观众再次沉浸于影片的哲学沉思与技术奇观之中。

HAL的生日悖论

小说与电影版本中,HAL 9000计算机的制造日期均为1月12日,但年份存在显著差异:克拉克在1997年版本中设定HAL诞生于1997年,而库布里克电影则将其提前至1992年。这种时间错位引发了持续至今的学术讨论——1992年正值哥伦布发现新大陆500周年,电影抢先小说数月上映的策略,或许解释了导演坚持己见的创作主权。

1997年伊利诺伊大学厄巴纳分校举办的赛博节,将现实与虚构巧妙交织。作为HAL“诞生地”的该校,不仅安排剧组成员重返校园,更通过70毫米原版放映与小组讨论,再现了这部科幻经典的技术预言。当被问及HAL是否具有性取向时,克拉克幽默回应:“我从没问过他,不过他的声音确实相当模棱两可。”

重映浪潮与技术修复

1999年库布里克逝世后,英国电影协会启动了具有里程碑意义的修复工程。大卫·米克尔回忆道,项目团队耗时数年从原始胶片中提取元素,制作新的35毫米与70毫米拷贝。库布里克甚至为70毫米版本重新制作电影原声,并坚持采用杜比降噪技术——这项在1968年尚未诞生的技术,使得修复版成为全球唯一的杜比编码拷贝。

2001年3月7日,在库布里克逝世两周年之际,华纳兄弟公司于英、法、日同步推出重制版。尽管美国市场的全面公映计划因发行策略调整而推迟,但DVD时代的到来让这部经典以新的形式触达年轻观众。2005年美国电影学会将HAL的经典台词“打开舱门,HAL”列入电影名言榜第78位,2007年更将其评为史上最伟大科幻电影。

跨越时空的文化影响

从1993年华盛顿纪念放映到2008年比弗利山庄四十周年庆典,每一场致敬活动都印证着《2001:太空漫游》的永恒魅力。在2008年塞缪尔·高德温剧院的纪念活动中,“阿波罗11号”宇航员巴兹·奥尔德林与特效大师道格拉斯·特朗布尔共同追忆创作往事,汤姆·汉克斯则以充满激情的解说点燃全场:“如果奥尔德林认为月球描绘有误,那完全情有可原!”

四十年间,关于影片技术细节的争论从未停歇,但正如汉克斯所言:“很少有人抱怨这部电影拍得不好。”从HAL的生日悖论到太空镜头的绝对寂静,从胶片修复的技术突破到DVD时代的文化复兴,《2001:太空漫游》始终以超越时代的姿态,持续震撼着全球观众的心灵。

来源:[美] 尼尔·麦卡利尔 (Neil McAleer)