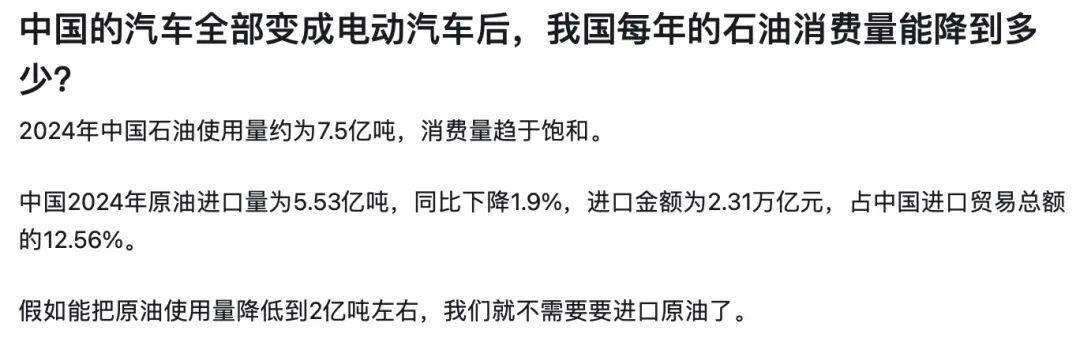

核心问题:中国汽车全面电动化后,石油消费量能降至多少?

电动汽车技术的前瞻性:从实验室到工业化的跨越

当讨论电动汽车技术时,常有人质疑其商业化进度。但需明确:前瞻性技术不等于立即落地,而是指其具备规模化应用的潜力。目前,全球已有数百个科研团队在攻关电池效率、充电速度等关键问题,任何一项突破都可能引发技术革命。正如十年前无人能预料智能手机会彻底改变通信方式,电动汽车的普及同样可能超出预期。

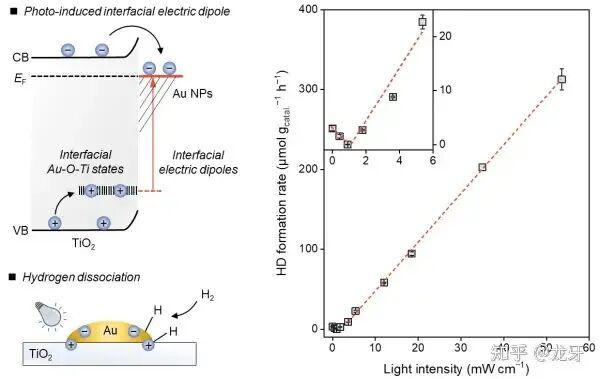

技术突破:二氧化碳转化技术重构能源体系

二氧化碳加氢制备乙烷、进而制取乙烯的技术,标志着人类首次掌握“人工合成化石燃料”的能力。这意味着,当电气化革命完成后,石油的需求可能降至接近零的水平。通过电解水制氢、二氧化碳捕获与转化,人类可以完全摆脱对化石能源的依赖,实现能源与材料的双重自给。

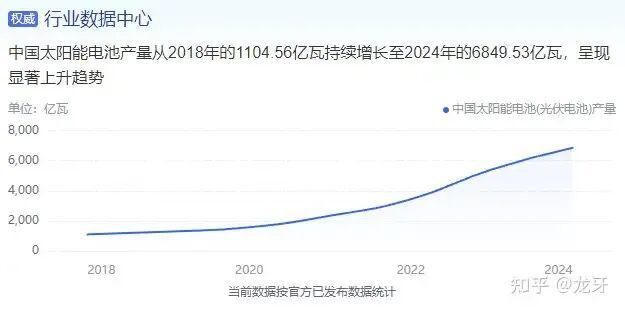

能源革命:光伏发电与储能技术的协同效应

中国光伏板产能已达684.95GW,按每日有效发电4小时、效率50%计算,年供能达1.8×10¹⁸焦耳。这一能量相当于45.36亿吨标准煤,而2024年全国总能耗仅为59.6亿吨。尽管当前光伏发电占比有限,但技术进步正在解决以下问题:

能源转型:从化石燃料到“低配版戴森球”

当上述技术完全成熟时,化石能源将彻底退出历史舞台。这一过程并非空想,而是基于现有技术路径的合理推演。例如,新疆、青海等地已大规模铺设光伏板,配套抽水蓄能电站,形成“发电-储能-输送”的闭环体系。从乌鲁木齐到赛里木湖的公路上,光伏板绵延数百公里,成为能源革命的生动注脚。

超越“油电之争”:能源革命的终极目标

汽车电动化不仅是交通工具的变革,更是人类能源体系的重构。化石能源的稀缺性、污染性与不可再生性,决定了其必然被更高效的能源形式取代。而太阳,这个距离地球1.5亿公里的核聚变反应堆,早已为人类提供了取之不尽的能量。与其依赖地下沉积数亿年的低效太阳能(石油、煤炭),不如直接利用头顶的“免费能源”。

结语:未来已来,只是尚未普及

从光伏发电到二氧化碳转化,从全球电力互联网到储能技术,一场静默的能源革命正在发生。当“低配版戴森球”在中国西部荒漠中逐渐成型时,一个不再依赖化石能源的新时代已悄然开启。

点击查看推荐文章:

作者简介:龙牙是一名曾在西藏戍边数十年的退伍军人,他热爱文学和写作,对时政问题、社会新闻有着独到的见解。欢迎关注公众号“龙牙的一座山”、小号“黄科长锐评”。

感谢您的阅读,更多精彩文章请点击名片后台回复关键词,如“精彩推荐”、“中美关系”、“军事”、“毛泽东”等。