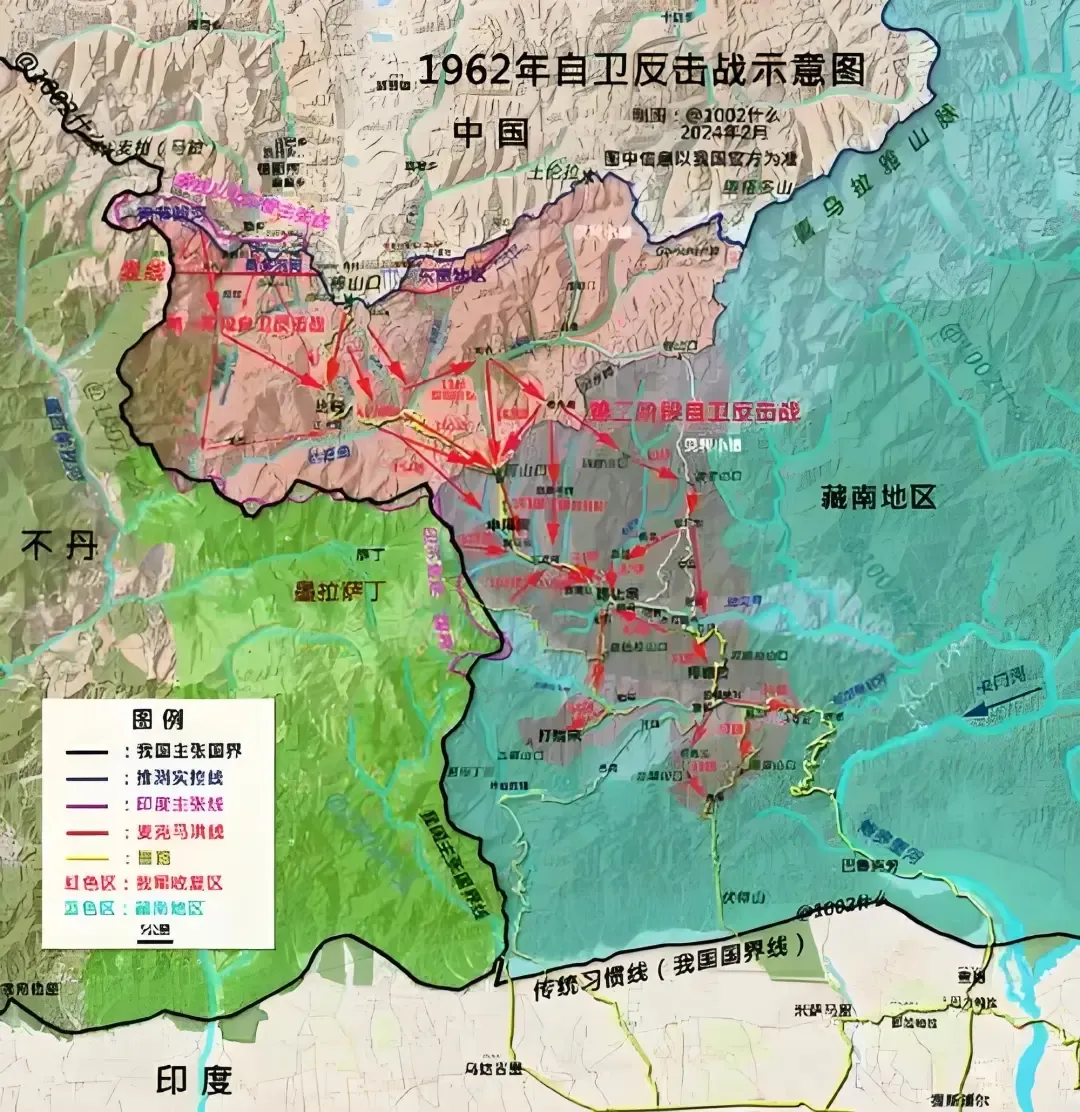

1962年10月,中印边境战争以印军狂妄入侵中国为开端,最终却以印军仓皇“保卫”德里而告终。我军凭借稳、准、狠、快的战术,迅速取得这场自卫反击战的胜利。然而,战后中央军委在总结“对印自卫反击战”的特点时,时任总参谋长罗瑞卿却用一个“乱”字概括,并直接将矛头指向刘伯承元帅,称其为“乱”战的直接责任人。这背后究竟有何隐情?

中印边境冲突的历史根源

1914年,英国人秘密划定所谓的中印边界东段“麦克马洪线”,为中印边境冲突埋下隐患。历届中国政府均不承认这一非法边界。新中国成立后,印度成为最早与新中国建交的国家之一,双方一度公开支持和平共处五项原则,将边界问题暂时“冻结”。然而,自1958年起,中印关系急转直下,边境冲突频发。印度总统尼赫鲁似乎铁了心要与中国对抗,其背后有何深层原因?

内部矛盾引发外部危机

1959年后期,中国进入“三年困难”时期,大面积饥荒蔓延。蒋介石趁机认为“卷土重来”的时机已到,准备进攻东南沿海,解放军大批部队不得不调往沿海备战。与此同时,中苏关系彻底决裂,尼赫鲁误判形势,认为中国内忧外患,是与中国较量的良机,企图掠夺中国土地。此外,苏联和美国为称霸世界,利用中印边界冲突钳制中国,实打实地向印度提供武器支持。最终,1962年10月,中印战争爆发。

战争初期的艰难与突破

战争初期,印军考尔中将率部在喜马拉雅山“麦克马洪线”雪山营地建立指挥所,占据居高临下的优势,使我军陷入被动。为迅速到达指定作战地点,我军轻装爬山,丢掉辎重。先头部队派出的尖兵拉成数里长的长蛇阵,从连、排、班到组,均保持长距离间隔,尖兵小组三人也要分开行走。最前面的战士充当“敢死组员”,用铁锹敲击冰雪,挖出脚窝后才敢挪动一只脚,稍有不慎,冰层便会震裂,导致冰雪迅速炸裂、崩溃塌陷。

中国共产党和解放军领导人爱兵如子,为减少战士牺牲,专程召开作战会议商讨对策,并请自1958年后因特殊原因很少露面的刘伯承元帅出山破局。刘伯承元帅提出:“我虽未去过青藏高原,但兵无常势,不妨换一种思路。有水必有路,我们沿水流方向行军,或许能出奇制胜。”毛主席当即拍板决定:正面由小股部队佯攻,迷惑敌人;先由一个师寻水探路,隐蔽接敌,成功后大部队跟进。

奇兵出击,印军溃败

中国、印度、锡金三国交界的东线亚东,当时并不引人注意。虽有印军驻守,但中印双方未在此交火。前线指挥部派“寻水探路师”从这里经过。先遣团刚出发不久,战士们便出现严重高原反应,行军速度缓慢。但走着走着,症状消失,眼前出现无雪的世界和一望无际的稻田。侦查员一声“前面就是锡金了”,令战士们精神振奋。

然而,当战士们行军到边境线上时,锡金士兵却阻止我军通过。恰巧有数十名印度士兵从锡金境内逃跑,我军战士质问锡金士兵:“都是友好邻邦,为什么印度人可以通过,而我们中国人就不行?”剑拔弩张之际,锡金士兵害怕擦枪走火,退到一旁让行。我军战士如威猛的豹子般,迅猛追击印军。

战场混乱与责任争议

战事进展超乎想象地顺利。正在麦克马洪线等着与我军决战的印军,做梦也想不通为什么中国军队会如神兵天降般出现在他们后方。印军顿时溃不成军,就连坐镇指挥的考尔中将也因信息不通,得意地邀请美国军事顾问乘坐直升机到亚东一线视察,结果刚下飞机就遇上了我军,差一点被俘。他们急忙爬上牛车逃命,丢下了直升机“慰问”我军战士。

我军先头部队在大部队未到达的情况下,为抓住战机,分兵追击歼灭敌人,导致战斗秩序散乱。战后总结时,罗瑞卿用“乱”字概括,刘伯承作为建议者,自然成为直接责任人。然而,我军虽形散而神不散,士气高昂,单兵战斗力极强。例如战斗英雄庞国兴,在追击印军过程中与原部队失联,他与另外两名同样失联的战士组成临时战斗小组,继续追击敌人,取得了令人难以置信的战果。战后,庞国兴说出那句至今令人振奋的名言:“敌人非但不投降,还胆敢向我还击。”

战争结局与历史启示

我军在东线的战斗成果立即在西线和中线产生连锁反应。战士们以雷霆万钧之势,只打了十几天,就打到距离新德里只有300多公里的地方。新德里全城慌乱,大街上到处修筑防御工事,市民们争相出逃。印度全国上下陷入混乱,生怕遭受灭国之灾。然而,此时毛主席却做出撤军指示,命令我军返回实际控制线,并后撤20公里,主动与印军脱离接触,放了印度一马。自此,中印战争结束。

这场战争不仅展现了中国人民解放军的英勇与智慧,也揭示了历史背后的复杂因素。罗瑞卿用“乱”字评价,虽指向刘伯承,但更反映出战争中的灵活应变与战略智慧。中印战争的结局,也为中国外交与军事战略提供了宝贵经验。