【本文内容均基于可靠史料整理,信息来源详见文末】随着近年'九三阅兵'的震撼举行,我们深刻感受到国家军事力量的飞跃发展。解放军战士的飒爽英姿与先进武器装备,共同勾勒出国泰民安的盛世图景。这份和平的背后,是无数革命先烈用鲜血换来的珍贵遗产。

在共和国将领群星中,陈丕显将军与夫人谢志成的革命爱情尤为动人。让我们通过一组珍贵历史影像,走进这对革命伴侣的传奇人生。

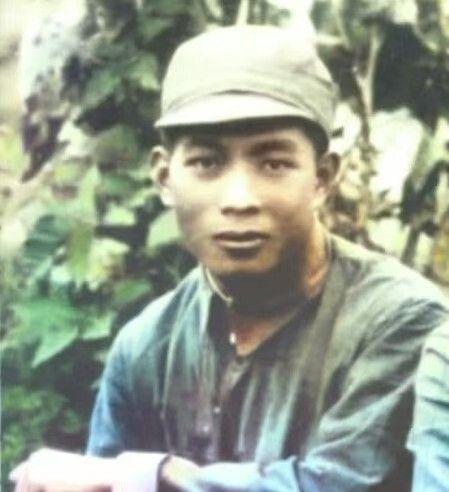

出身苏南农民家庭的陈丕显,自幼便展现出超越年龄的担当。十三岁加入共青团时,这个清瘦少年或许未曾想到,自己将用一生践行革命理想。面对封建压迫与资本剥削,他毅然选择最危险的革命道路,从共青团员成长为坚定的共产党员。

1934年长征期间,年仅19岁的陈丕显在赣粤边境展开艰苦游击战。国民党重兵围剿下,他与项英等将领带领部队在深山密林中辗转腾挪。野果充饥、溪水解渴成为常态,山洞里的潮湿与寒冷未能磨灭这位年轻指挥官的意志。

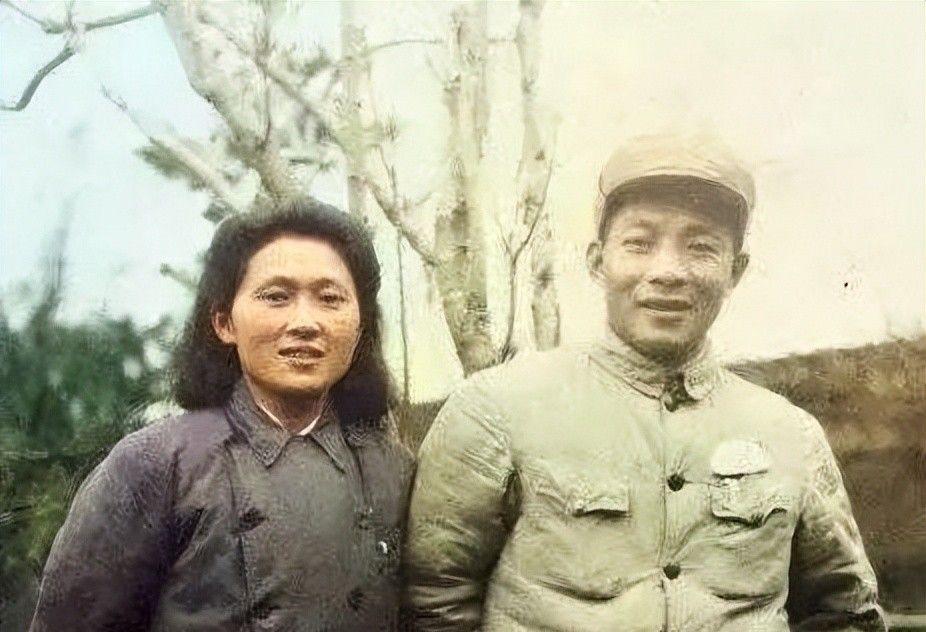

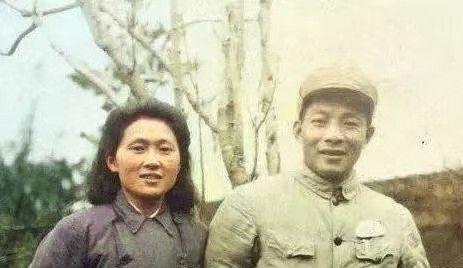

1953年上海留影中,身着笔挺中山装的陈丕显英姿勃发,大背头彰显着革命者的精气神。身旁的谢志成以利落学生头示人,套装腰带的搭配既显干练又不失女性柔美。这对革命伴侣的首次同框,定格了特殊年代的知识分子形象。

作为党内资深机要员,谢志成的革命历程同样辉煌。这位江苏籍女战士早在青年时期就投身革命,在隐蔽战线屡建奇功。她与陈丕显的相识颇具戏剧性——作为政委的丈夫与机要员的妻子,在频繁的工作接触中萌发爱情,最终结为革命伴侣。

另一张生活照中,身着白衬衫的陈丕显与短发别卡的谢志成形成有趣对比。丈夫的衬衫扎进裤腰的穿法,与妻子朴素自然的装扮相得益彰。即便素面朝天,谢志成眉眼间的温婉气质依然动人。

战场上的陈丕显是令敌胆寒的指挥官,群众工作中的他却如春风化雨。担任政委期间,他能用通俗语言解读政策,与农民席地而谈的场景屡见不鲜。这种深入民心的作风,为他赢得了坚实的群众基础。

棉袄军帽的冬日合影里,陈丕显洗得发白的衣着见证着艰苦岁月。身旁的谢志成以黑色发箍束发,手挽丈夫的姿态自然亲密。这对革命伴侣用行动诠释着'先国家后小家'的崇高精神。

革命年代的聚少离多未能冲淡感情。当陈丕显负伤时,谢志成总是第一时间赶赴前线照料。而丈夫也深知妻子不易,在繁忙工作中仍坚持抽空陪伴。这种相敬如宾的相处模式,成为那个时代的爱情典范。

全家福中,西装笔挺的陈丕显怀抱幼子,两个穿棉袄的孩子依偎父母身旁。谢志成利落的短发与温柔笑容,定格了这个革命家庭的温馨时刻。为投身革命,他们曾将长子托付奶妈照料,次子'小津子'也由奶妈哺育长大。

新中国成立后,陈丕显主政上海期间展现卓越治理才能。他带领这座东方大都市走出战争阴霾,在工业重建与城市规划中留下深刻印记。妻子谢志成则在后方默默支持,既操持家务又参与社会服务,成为干部家属的典范。

晚年病榻前的照片令人动容。白发苍苍的陈丕显虽身形消瘦,但精神矍铄。身旁的谢志成红光满面,精心照料丈夫的同时仍保持着旺盛精力。这对革命伴侣用一生践行着'执子之手,与子偕老'的誓言。

文革期间,这个家庭同样经历风雨。但陈丕显夫妇始终坚守初心,在自身难保时仍尽力帮助受迫害干部。游船合影中,身着白衬衫的陈丕显虽显瘦弱,但目光依然坚定;邓小平的亲切笑容,则定格了特殊年代里的珍贵情谊。

革命精神的传承在子女身上得到完美体现。长子陈小津成为船舶工业专家,先后执教上海交大与清华大学;次子任职上海文广局领导;女儿也在各自领域发光发热。这个'红色家庭'用三代人的努力,续写着爱国主义的壮丽诗篇。

晚年合影中,蓝色套装的陈丕显与马甲毛衣搭配的谢志成,依然保持着革命者的朴素作风。身旁的儿子陈小津继承了父母的精神基因,这个跨越世纪的家庭影像,成为见证中国革命历程的鲜活史料。

从战火纷飞到盛世太平,陈丕显与谢志成用一生诠释了革命者的理想与爱情。他们的故事不仅是个人传记,更是一部浓缩的中国革命史。这对才貌双全的革命伴侣,用生命谱写的壮丽诗篇,将永远铭刻在中华民族的记忆之中。