10月6日,日本又“炸”了——

这次,不是政坛,而是科学界。

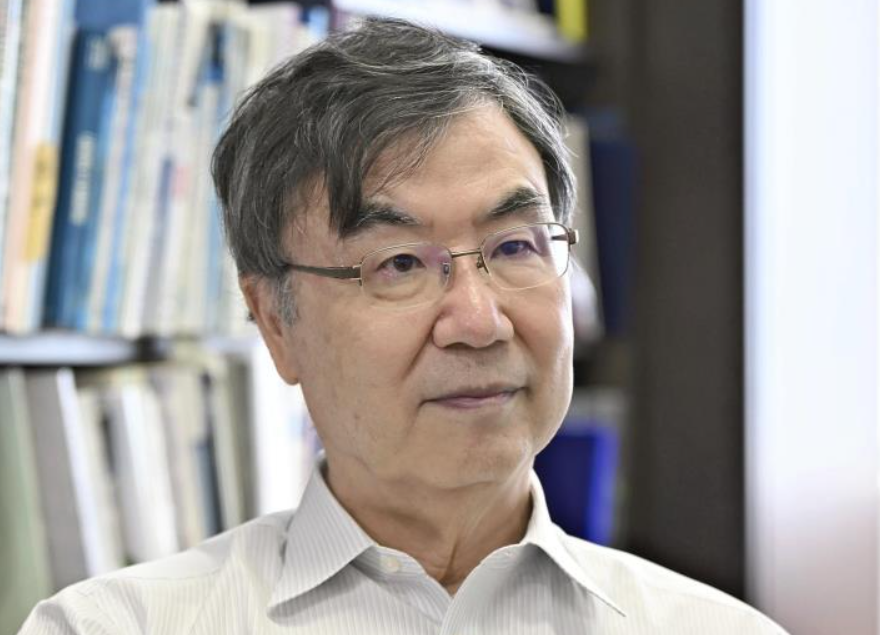

2025年诺贝尔生理学或医学奖于10月6日公布,大阪大学特任教授坂口志文(74岁)等三人获奖。

获奖者包括:大阪大学的坂口志文特任教授、隶属于美国研究机构的玛丽·E·布兰科(Mary E. Brunkow)女士,以及隶属于美国医疗相关企业的弗雷德·拉姆斯德尔(Fred Ramsdell)先生。

消息一出,日本全国欢腾。社交平台上刷屏的不是娱乐新闻,不是政局动荡,而是一位74岁的科研老人——一个用显微镜和实验鼠改写人类免疫学历史的人。

坂口志文,这个名字也许对普通人来说陌生,但在科学界,他早就是“传奇中的传奇”。

他的研究,被誉为“免疫学最后的伟大发现”。

故事要从30年前的一间狭小实验室说起。

1995年,那时的坂口还不是教授,只是一个钻进显微镜里、动辄熬夜到凌晨的免疫学疯子。别人研究如何“激发免疫”,他偏偏反其道而行——想知道为什么免疫系统有时候“太激动”,会攻击自己的身体。

免疫,本该是守护者,却在某些疾病中成了刽子手。

红斑狼疮、类风湿、糖尿病、克罗恩病……这些可怕的“自体免疫病”,就是身体“自残”的结果。

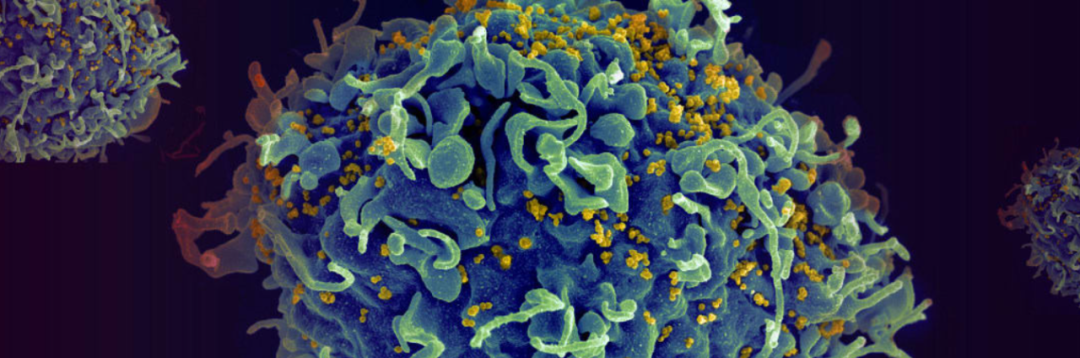

那一年,他发现了一种“奇怪”的T细胞。

别人都以为T细胞的任务是攻击、消灭敌人。可这种细胞,却像是免疫系统的“刹车”——

当免疫反应过头时,它会站出来按下暂停键。

他把它命名为——制御性T细胞(Treg)。

这一发现,彻底颠覆了人类对免疫系统的理解。

原来,身体不仅有进攻机制,还有制衡机制。免疫,不只是战斗,也需要自控。

这项研究后来被国际学界称为“免疫学最后的拼图”。

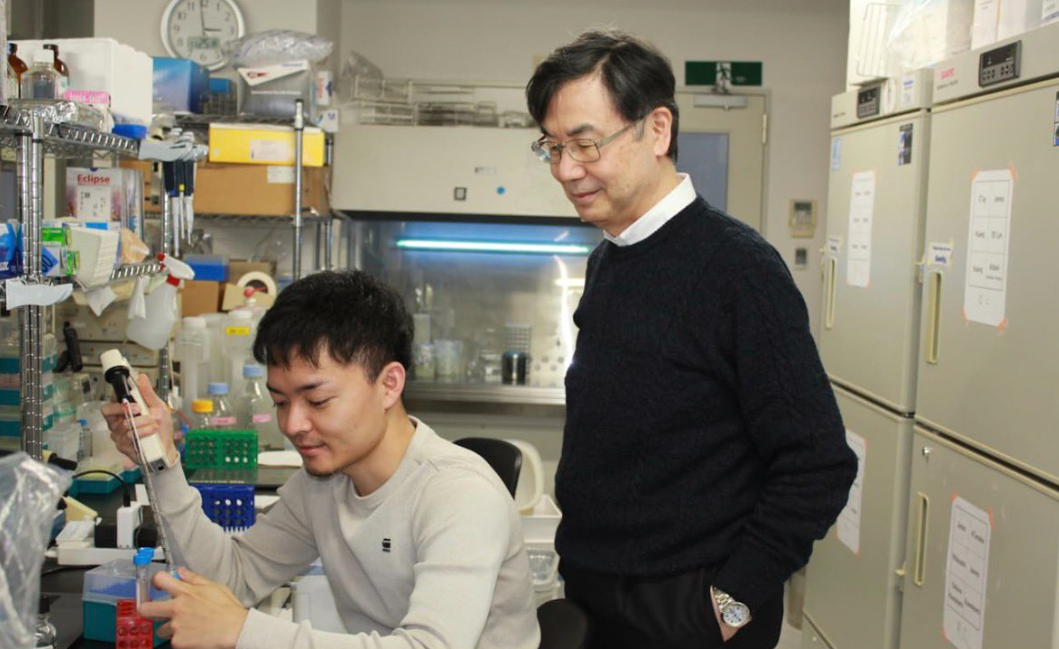

从那之后,坂口志文的实验室几乎天天灯火通明。

他研究Treg的分子标记、调控机制、衰退过程,甚至用iPS细胞(人工多能干细胞)重造Treg,尝试让那些被免疫系统“误伤”的人重新得到平衡。

而这些成果,不只是停留在论文里。

如今,从器官移植的免疫抑制到过敏治疗、癌症免疫调节,几乎都有他的研究痕迹。

可以说,坂口志文改变了“人类如何控制免疫”的方式。

也正因为如此,他获得了无数世界级大奖:

2015年获得“诺贝尔奖前哨”——加拿大盖尔德纳国际奖;

2019年获颁文化勋章;

2020年拿下德国的罗伯特·科赫奖;

直到今天,他终于迎来了科学家的最高荣誉——诺贝尔奖。

坂口志文的故事,也让无数日本人感慨。

这是一个彻底的“地方出身逆袭”故事。

他出生在滋贺县琵琶湖边的小镇上,家里没什么背景。

1976年毕业于京都大学医学部后,他没有留在大医院,而是进入研究所当“无名小卒”。

去过美国约翰斯·霍普金斯大学、斯坦福大学当访问学者,也曾在东京的老人研究所一呆十年。

别人追求名声,他追求“一个结果”;别人争着发言,他躲在实验台前。

“研究者的荣誉,不是别人给的,而是时间留下的。”

他这样对年轻研究员说。

更令人动容的是,他从没把自己当成“天才”。

在获奖记者会上,他只淡淡说了一句:

“我只是幸运,站在了无数前辈积累的肩膀上。”

有人说,坂口的发现让“免疫学完成了闭环”;

也有人说,他其实解开了“人类自我毁灭机制”的谜团。

但他自己,从未高调宣扬。

他的办公室里,没有奖状,没有照片,只有几十个笔记本和上百只实验鼠。

他甚至开玩笑说:

“我和我的Treg,都是靠耐心活下来的。”

日本媒体今天用了一个标题——

“坂口志文,让免疫重新学会温柔。”

这句话很准。

在病毒、癌症、炎症横行的时代,人类太习惯“进攻”,而忘了“自控”。

坂口发现的Treg,就像是人类身体的和平使者。

而从某种意义上说,这个时代也需要这样的科学家——

不追热点,不讨好资本,只守着实验室,慢慢解开一个个关于生命的谜题。

他不是明星,不会上综艺,不会制造话题。

但他做的事,可能比任何一个明星都更“救命”。

74岁的他,还在每天去实验室上班。

记者问他获奖后想做什么,他笑着说:

“回去继续实验。还没做完。”

这句话,比任何颁奖致辞都动人......