“想带孩子看一次升旗,得先请半天假预约,再排三小时队,天安门还是我们老百姓的天安门吗?”自2021年12月15日起,北京天安门广场实施了免费预约制度,游客需提前1至10天在线抢号,现场还需经过两道安检、刷证、开包检查,旺季时排队两三个小时已成常态。有人抱怨这比登机安检还要严格,也有人表示理解:“查出一把瑞士军刀,我服。”对于这样的安检流程,你怎么看?

“服个屁,老子凌晨四点被拦在栅栏外,冻成冰棍,预约码明明绿了,就是进不去。”这是今年国庆期间,我在现场亲耳听到的一位大哥的怒吼。他背着五岁的儿子,孩子手里攥着小红旗,眼泪鼻涕混在一起。工作人员也感到委屈:系统是按时段放人的,上一波游客还没完全进入,下一波就硬挤,导致人墙前再加一道铁马,孩子哭,大人骂,喇叭里循环播放着“请耐心等待”,那场景,比春运火车站还要混乱。

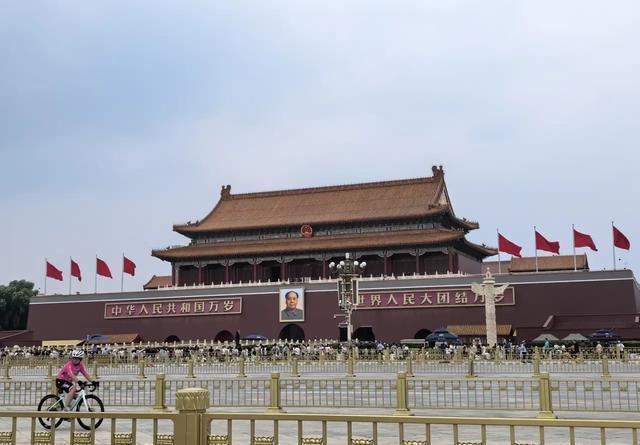

然而,在另一边,我又看到了不同的景象:一位白发老太太坐在轮椅上,由女儿推着,通过“绿色通道”仅用了十分钟就进入了广场。老太太说,四十多年前她曾在广场拍过黑白照,今天想补一张彩色的,安检的小伙子还蹲下来给她系鞋带,她笑着夸赞:“孩子真乖。”同一地点,两种截然不同的体验,这就是现在的天安门——它已不再是你随意就能进入的大院子,而是被层层安检过滤的“安全岛”。

为什么安检非得这么严格?我曾问过在分局工作的老同学。他翻了个白眼说:“广场底下是地铁枢纽,头顶是国旗,对面是紫禁城,任何一点小事故都能上国际头条。2013年那起驾车冲撞金水桥事件,死伤十几人,领导连夜写检查;再往前,2009年有人带自制爆炸物混进人群,幸亏提前发现。”他还给我列了数据:去年一年,安检口就收缴了七千多把刀,三百多瓶汽油,光打火机就塞满了三个大塑料桶。没有这些“啰嗦”的安检,你哪敢放心把孩子放在第一排看升旗?

但老百姓考虑的不是数据,而是时间成本。上班族请一天假成本三百块,外地父母来回机票两千,就为了看一眼国旗飘扬五分钟,结果排队三小时,连上厕所都成了问题。有人出了“攻略”:约“降旗”时段人少,但夕阳下拍不出孩子的笑脸;带折叠小板凳、面包、尿不湿,像去露营一样。听着好笑,笑完又心酸——我们到底是在逛祖国的心脏,还是在闯关?

官方也在想办法优化流程:预约小程序里把一天分成四段,升旗、上午、下午、降旗,像电影院选座一样;毛主席纪念堂、国博、故宫“联票”,不用重复预约;对于不会操作老人机的游客,现场有穿蓝马甲的志愿者帮忙填写。但技术越细,门槛越高。我帮山东来的表舅预约,他身份证读不出芯片,窗口又说“去派出所开证明”,折腾了两小时,升旗已经奏完国歌。他蹲在马路边抽烟,叹气:“怎么比见皇上还难。”

说到底,天安门现在成了“超级展厅”:安全是第一展品,预约是门票,安检是讲解员。你愿意接受这套流程,就能在最好的位置看国旗和太阳一起升起;你不接受,只能隔着栅栏听国歌回声。它不再是老北京的“大客厅”,而是国家形象的“玻璃罩”。罩子里,连鸽子都要过X光。

可我也明白,这“玻璃罩”一时半会儿拆不了。世界不太平,国内大型活动一个接一个,广场又是“脸中脸”。管理者不敢赌,只能把风险切成最小颗粒,然后一粒一粒数给你看。我们骂归骂,真出一次事,骂得更狠。于是大家排队、扫码、开包、抬手,像默剧演员一样,一遍遍重复动作,把不满咽进肚子,把安全留给自己,也留给别人。

那天我出来,回头望见安检棚子后面新贴了一行小字:未来五年试点“无感通行”,人脸识别+太赫兹门,三秒过人。我不知道这是真是假,但宁愿信它——就像当年我们信“随时能进广场”一样。

天安门还是天安门,只是它先属于国家,然后才属于我们。想通这一点,再长的队,也就排了。