“他汀”药物,在中老年人群的药柜中几乎成了‘标配’。每当提到‘降胆固醇’,许多人第一时间想到的就是服用他汀,仿佛只要吃了它,心脑血管疾病就会自动远离。然而,事实真的如此简单吗?

陈可冀院士,作为中西医结合领域的权威专家,多次在公开场合提醒我们:他汀虽是‘护心良药’,但绝非‘万能灵丹’。长期依赖、剂量失衡,反而可能带来一系列不容忽视的健康风险。

降脂有道,不能一味依赖他汀。你是否在体检后听到医生说‘胆固醇偏高,吃点他汀’?是否觉得吃了他汀就万事大吉?但你知道吗?他汀在发挥作用的同时,可能正悄悄影响你身体的其他健康指标。问题是,大多数人对此一无所知,甚至还在盲目加量、长期服用。

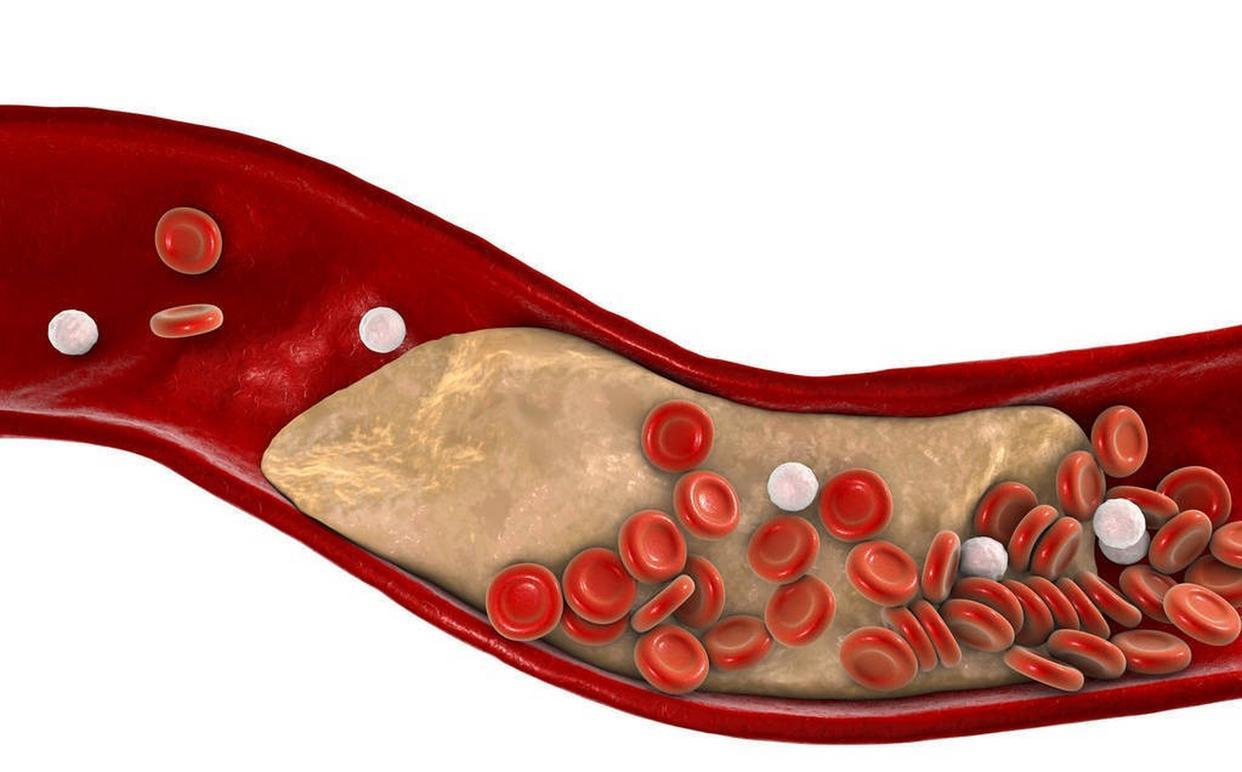

根据中华医学会心血管分会等权威机构的推荐,他汀类药物确实是预防动脉粥样硬化、降低心梗风险的重要手段。但用药的背后,是一把双刃剑。

陈可冀院士多次强调:任何药物都不是零副作用的存在,关键在于‘辨证施治,合理用药’。他汀也不例外。

第一种副作用:肝脏损伤。他汀类药物主要在肝脏代谢,部分人群服用后可能出现转氨酶升高,甚至诱发肝功能异常。

根据《中华内科杂志》数据,约有3%~5%的患者在使用过程中出现不同程度的肝酶升高。若未及时监测,可能引发更严重的肝损伤,尤其是本身有基础肝病的人群,更该慎用。

第二种风险:肌肉损伤。有研究指出,长期使用他汀,可能诱发肌肉疼痛、肌无力甚至横纹肌溶解。肌肉损伤虽属少见,却是最危险的副作用之一,一旦发生,可能引发急性肾损伤,甚至危及生命。

最可怕的是,它常常起病隐匿,很多人一开始只觉得‘走路有点累’,误以为是年龄问题,结果错失了最佳干预时机。

第三种副作用:认知影响。虽然尚未有定论,但越来越多的临床观察发现,部分老年人在使用高剂量他汀后,出现了记忆力下降、注意力不集中等表现。

虽然这类症状多为可逆性的,但一旦与阿尔茨海默病混淆,可能误导治疗方向。他汀与认知之间的关系,正在成为国际研究的重要课题。

第四种隐患:血糖代谢异常。这点往往被忽略,却极具现实意义。多项研究提示,他汀可能升高2型糖尿病的发病风险,尤其在长期大剂量服用人群中更为明显。

这对本身就有胰岛素抵抗或糖尿病前期的人来说,可能是雪上加霜。血脂没降下去,血糖倒先飙上来,这样的‘代价’,你愿意承担吗?

最后一个副作用:激素合成受阻。胆固醇不仅是‘坏东西’,它还是人体合成多种性激素、皮质醇的原料。

他汀在抑制胆固醇合成的同时,可能连带影响部分激素水平,导致月经紊乱、性功能减退、疲乏无力等问题。尤其在中老年人群中,这种激素波动更容易被误判为‘更年期’或‘老态龙钟’。

更令人担忧的是,很多人并不知道这些副作用的存在。他们听信‘胆固醇越低越好’的说法,一味追求低密度脂蛋白降到越低越好,甚至私自加量、长期服用。

殊不知,过度降脂本身就可能导致神经系统、免疫系统等多方面功能失衡。陈可冀院士指出:“药物治疗应当因人制宜,不能‘一刀切’。过犹不及,伤身尤深。”

在临床实践中,陈可冀院士强调“中西并举、整体观念”。他主张以患者为中心,结合中医辨证施治理念,配合饮食调整、运动干预、心理疏导等多种方式,实现真正意义上的“非药物降脂”与“个体化治疗”。这不仅保护了患者的肝肾功能,也显著降低了药物相关副作用的发生率。

比如一些经典的中药配伍,如丹参、葛根、山楂、泽泻等,在调脂、活血、护肝方面都表现出良好效果。这些天然药材,通过调和气血、疏通经络、健脾利湿的方式,间接优化脂代谢通路,减少他汀的用药剂量和依赖程度。用药必须在医生指导下进行,不建议自行购买或尝试。

除了药物本身,关键的盲区在于公众对“胆固醇”的认知偏差。很多人将胆固醇视为“有害物质”,拼命压低数据。胆固醇是维持细胞膜稳定、合成激素和维生素D的重要物质。

世界卫生组织也早已不再将“总胆固醇水平”作为心血管风险评估的唯一指标。更重要的,是低密度脂蛋白与高密度脂蛋白的比例、甘油三酯水平、家族史等综合因素。

“吃他汀就能一劳永逸”是个误区,真正的健康,是建立在生活方式全方位调整基础上的。他汀,只是一个工具,而非解决一切的钥匙。若工具使用不当,反而可能成为‘负担’。

我们需要的,不是一味追求药物治疗的“效率”,而是回归“人”的整体健康。陈可冀院士用几十年临床经验告诉我们,药物应当是身体恢复的“助力”,而不是健康的“主角”。

他汀不是“毒药”,也不是“神药”。它的价值,在于合理使用、精准适应,而不是盲目跟风、长期依赖。如果你或家人正在服用他汀,不妨定期复查肝功能、肌酶、血糖等指标,并与医生保持良好沟通,适时评估是否需要调整治疗方案。

健康,不是数据的胜利,而是全身系统的平衡与和谐。别让“降脂”变成“折寿”,更别让“吃药”代替了“治本”。