在收藏的广阔天地里,每一个藏家都怀揣着“捡漏”的梦想,期望以极低的价格收获价值连城的宝贝。然而,这样的幸运并非人人都能享有,它如同稀世珍宝,万中无一。但历史的长河中,确实有那么几次,幸运之神以极其戏剧性的方式降临,书写了一段段令人惊叹的传奇。

1、慈善店里的乾隆宝瓶:9元到1150万的奇迹

几年前,在英国赫特福德郡的一家慈善商店里,一位当地男子以1英镑(约合9元人民币)的低价购入了一个装饰着黄色小花的瓶子。他只是觉得这东西挺好看,便随手将其挂到了eBay上,标价几十英镑。然而,出乎他意料的是,刚一上架,就有人开始疯狂出价,价格瞬间飙升至上万英镑。这突如其来的阵势让他意识到,这东西肯定不简单。于是,他赶紧撤下拍卖,将瓶子送到专业机构进行鉴定。

结果令人震惊,这竟是中国清朝乾隆时期的宫廷御用瓷器——乾隆如意双耳瓶。随后,这只瓶子在英国拍卖会上以约440万元人民币的价格成交。而几年后,它再次出现在北京拍卖会上,最终以1150万元的高价落槌。从9元到1150万,这背后不仅是运气的体现,更折射出中国文物流转的沧桑历程:许多珍贵文物早年流散海外,被不了解东方文化的人所忽视,这才给了“捡漏”的可能。

2、拆迁屋里的“白疙瘩”变珍品:400元到1207.5万元的蜕变

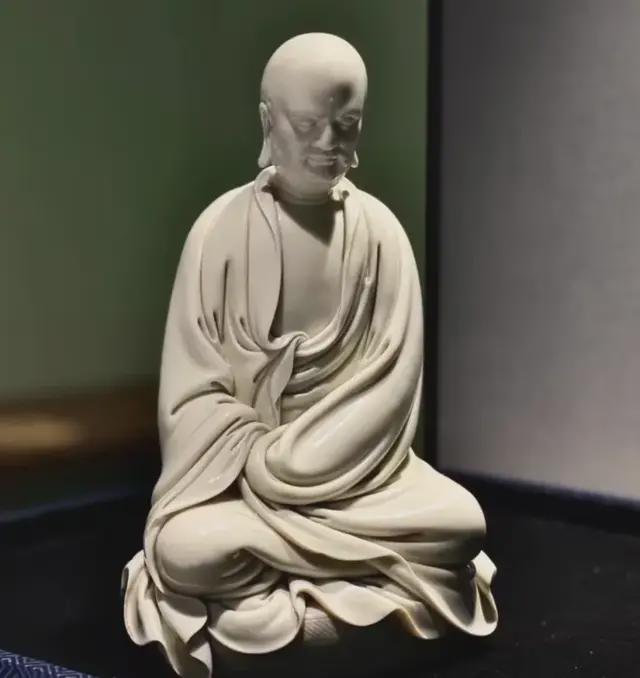

在福建莆田黄石镇的一次拆迁中,一个古董贩子看中了拆迁户家的一只黄花梨笔筒。谈妥价格后,主人顺手指着旁边一尊落满灰的白色瓷像说:“这个碍事,你要的话加400块拿去。”贩子没多想,就一起带走了。然而,当他请人掌眼时,对方却瞥了一眼就说:“仿的,不值钱。”他心里一凉,就想转手,挂3000块还拍了视频发圈。

没想到,这段视频被几位懂行的藏家看到了,他们认出这尊“白疙瘩”极可能是明代德化瓷塑大师何朝宗的达摩坐像真品。消息传开,价格水涨船高。贩子也反应过来,赶紧送拍。2023年,这尊佛像在北京中贸圣佳拍卖会上,以1207.5万元的高价成交。当初那位400块“附赠”出手的老板,听说之后怕是肠子都悔青了。

3、日本拍卖行的“金代”铜镜:身份反转,价格飙升

2024年,在日本出云拍卖会上,一面被标注为“金代”的大铜镜静静躺在图录里,起拍价仅30万日元(约1.5万元人民币)。最终,它以900万日元(约50万元)的价格落槌。买家是谁?我们不得而知。但不到一年后,这面铜镜出现在了北京博美春拍现场。

这一次,它的身份彻底改变:不是金代,而是极为罕见的明代《卤簿图》铜镜。拍卖行连估价都没标,只写“估价待询”。最终,它以1400万元的价格成交。一年时间,价格翻了近28倍。原来,这面铜镜早年由日本老藏家收藏,后代人不识货,才让它以“普通铜镜”的身份流落市场,最终被慧眼识珠者捡了宝。

4、古书摊上的宋代“字典”:一万到2600万元的跨越

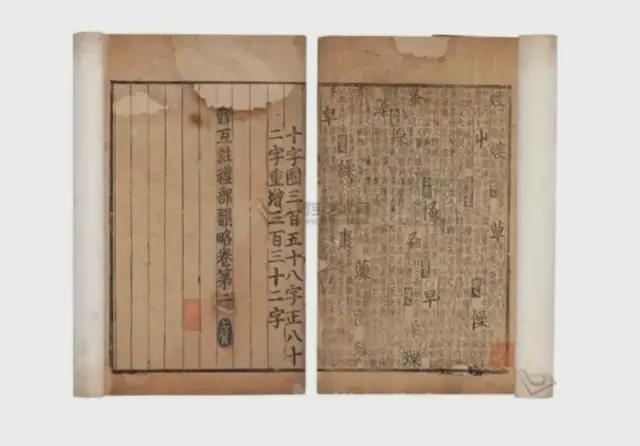

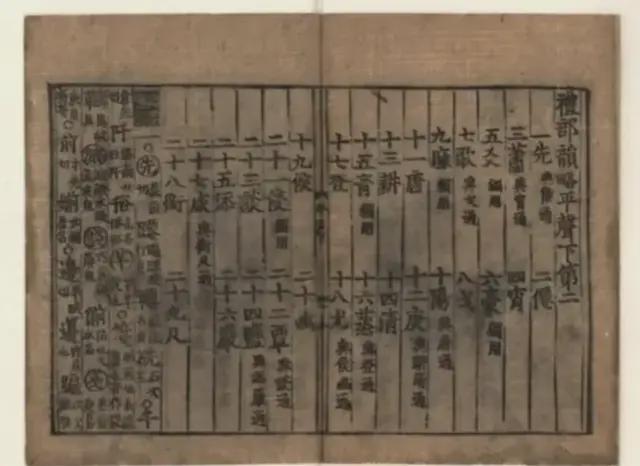

2008年,南昌的王先生在古玩市场的地摊上,发现了一本老旧残破的书。摊主虽然知道这是古籍,但说不清来历。王先生直觉这东西不一般,便花一万块买了下来。三年后,他请来著名古籍鉴定专家李致忠鉴定。李先生从版式、用纸、墨色和内容判断:这是宋代景祐四年(1037年)刊印的《礼部韵略》,相当于当时科举考生的“官方字典”,极为珍贵。

这本书后来被送到国家博物馆修复了四个月,才恢复原貌。2012年,它出现在北京匡时秋拍中,以2600万元的价格成交。有趣的是,后来有专家提出这可能是出土文物,应归国家所有。但因缺乏证据,最终不了了之。王先生这次“险中求胜”,成了收藏圈里的一段佳话。

5、王羲之书法只用5块钱:从五元到三亿的传奇

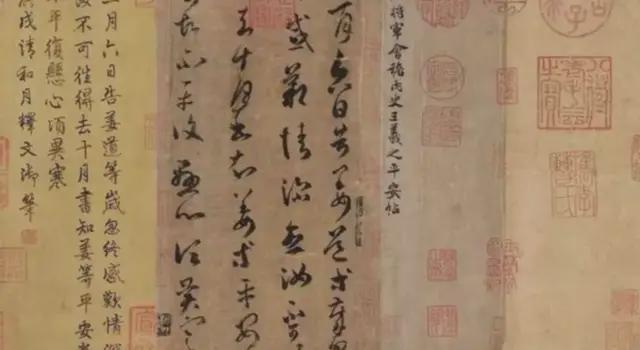

要说最传奇的,还属王羲之的《平安帖》。这件作品在历史上流传有序,唐代崇文馆、宋代宣和书院、元代柯九思、明代文徵明、清代梁清标等都曾收藏。但清末民初社会动荡,它一度失踪。1947年,北平收藏家赵警忱在一家古玩店里发现了它。他不动声色,只花了五块钱就买了下来。此后赵家子孙谨记他的嘱咐,妥善保管六十多年。

直到2010年,这件《平安帖》现身中国嘉德秋拍。拍卖行直接以5000万元起拍,最终以3.08亿元的价格成交,创造了中国书法作品的拍卖纪录。从五元到三亿,这不只是价格的飞跃,更是一件国宝历经坎坷终于回归公众视野的传奇。