随着《阿凡达:火与烬》(Avatar: Fire and Ash)确认于12月19日在中国内地与北美同步上映,电影界的目光再次聚焦于这个全球票房冠军的续作系列。据透露,该片中国首映礼将亮相第七届海南岛国际电影节,导演詹姆斯·卡梅隆亦将亲临现场,为影片造势。

在这个国庆假期,笔者选择重温《阿凡达:水之道》,然而观影体验却与初次截然不同——曾经的惊艳逐渐被失望取代。这部续作在延续前作技术框架的同时,似乎遗失了首部曲的核心灵魂,引发对第三部《阿凡达:火与烬》的深度担忧。

首部曲的“元电影”基因:技术、主题与观影体验的完美同构

回溯《阿凡达》的成功,其核心在于技术、主题与观影体验的深度融合。瘫痪士兵杰克·萨利通过“阿凡达”化身探索潘多拉星球的设定,与观众戴上3D眼镜沉浸于虚拟电影世界的体验形成镜像。影片并未刻意渲染潘多拉的“真实”,反而以技术奇观为傲——杰克首次以阿凡达形态奔跑时的“惊奇”,恰是对观众面对革命性3D技术时视觉震撼的隐喻。这种对“虚拟性”的坦然接纳,使《阿凡达》成为影史上最昂贵的“元电影”。

在《阿凡达》里,两种蓝色获得了双重意义上的统一

卡梅隆作品中的“蓝色”符号在此达到巅峰。长期存在于《终结者》《异形2》中的“机器之蓝”(冰冷、非生命、工业感)与《深渊》及海洋纪录片中的“生命之蓝”(有机、自然、生命摇篮)在潘多拉星球实现统一:纳威人的蓝色皮肤既是海洋的象征,又因陆地生物中的罕见性而充满异域风情;而“阿凡达”作为生物科技的产物,其人造属性与纳威人的自然属性形成张力。这种双重性延伸至整个生态系统——伊娃的万物互联设定,既是泛神论式的自然整体论,又像生物科技意义上的互联网(如灵魂之树存储祖先记忆,类似云端数据库;生物通过神经接口连接,类似数据传输)。潘多拉的本质,是一个技术与自然、虚拟与有机高度融合的混合世界。

《水之道》的叙事崩塌:从“虚拟镜像”到“生态拟真”的矛盾

然而,《阿凡达:水之道》彻底瓦解了这一精妙结构。杰克从“技术载具”变为“归化原住民”,其阿凡达化身成为“真身”,失去了作为观众虚拟视点象征的功能。影片极力强调海洋的纯粹自然意象,刻意取消潘多拉的虚拟性,转而追求一种纯粹生态主义的认同。但问题在于,主题上对“真实与自然”的强调,与感官体验中CG技术的虚拟质感形成尖锐矛盾——高帧率技术带来的过度平滑,使画面更像高清电子游戏动画,而非可信的物质世界。首部曲通过3D技术袒露虚拟的力量创造奇观,续集却因“拟真”努力暴露了虚拟的本质,这种主题与感官的割裂,成为续集最核心的失败。

在《水之道》中,杰克完全变成了一个归化了本土原始文化的生物。

《水之道》则彻底瓦解了这一精妙的结构。

技术升级与叙事保守的悖论:家庭伦理取代文明冲突

从技术层面看,《水之道》的水下动作捕捉技术无疑是电影工业的飞跃,但这种技术扩张却伴随着叙事的狭隘化。卡梅隆一贯擅长升级续集规模,但《水之道》将文明冲突史诗缩小为围绕家庭伦理的私人寻仇,暴露了好莱坞对核心家庭完整性的偏执。长子奈特亚的形象功能化,其牺牲缺乏力度;人类养子“蜘蛛”与反派父亲的感情线牵强,角色逻辑断裂。这种对家庭主题的过度依赖,使人物沦为类型框架下的工具。

更严重的是,影片的反殖民主义议题显露出虚伪性。森林部族与海洋部族被描绘为与自然和谐共生的“高贵的野蛮人”,这种浪漫化想象剥夺了原住民的历史复杂性,将其冻结在“前现代”状态,与保守主义对“黄金时代”的乡愁同构。杰克·萨利的反抗动机始终与家庭安危绑定,公共性的解放事业被置换为捍卫父权制家庭完整的行动,反殖民主义沦为颂扬核心家庭的主题借口。

《水之道》水下动作捕捉技术无疑是电影工业的巨大飞跃。

《火与烬》的预告隐忧:“灰烬族”能否打破正邪二分?

《水之道》片尾预告的《阿凡达3:火与烬》片段并未带来太多兴奋。“灰烬族”背弃“伊娃”、崇拜火焰的设定,看似打破了“土著vs殖民者”的简单对立,但实质可能是通过树立一个“错误路线”的靶子(如与人类反派联合的纳威部族),反向证明杰克·萨利代表的生态主义是唯一正确选择。这种叙事策略延续了续集的保守倾向,卡梅隆或许已忘记自己曾是一位擅长描绘人造物的导演,也忽视了《阿凡达》的成功源于对“虚拟”的极致贯彻,而非生态环保主义或反殖民主义的陈词滥调。

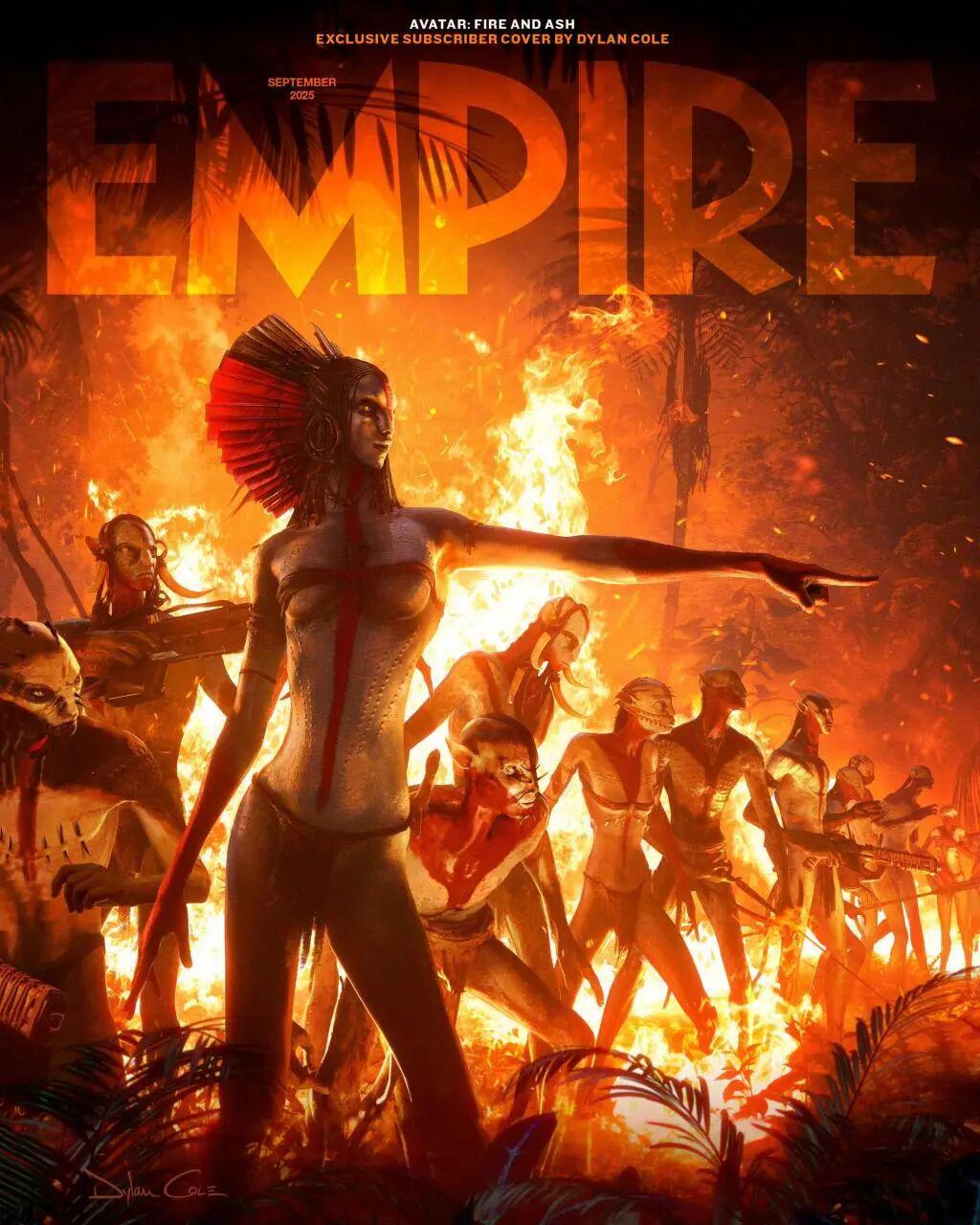

《阿凡达:火与烬》“灰烬族”海报

在技术升级与叙事保守的矛盾下,我对《阿凡达3》的前景充满担忧。若卡梅隆继续沉浸于重金打造的虚假“自然”,而忽视对“虚拟”本质的深入探索,这个曾改变电影史的系列,或将陷入续集困境的泥潭。