杨瀚森在NBA季前赛的第二场比赛中,便以出色的表现惊艳了全场。一个引人深思的现象是:他在NBA的打球风格与CBA时期截然不同,却以另一种方式取得了更大的成功。这不禁让人思考:究竟该如何使用杨瀚森,才能让他发挥出更大的能量?本文将从刘维伟、比卢普斯和郭士强三位教练对杨瀚森的使用方式入手,进行一番深入的对比与探讨。

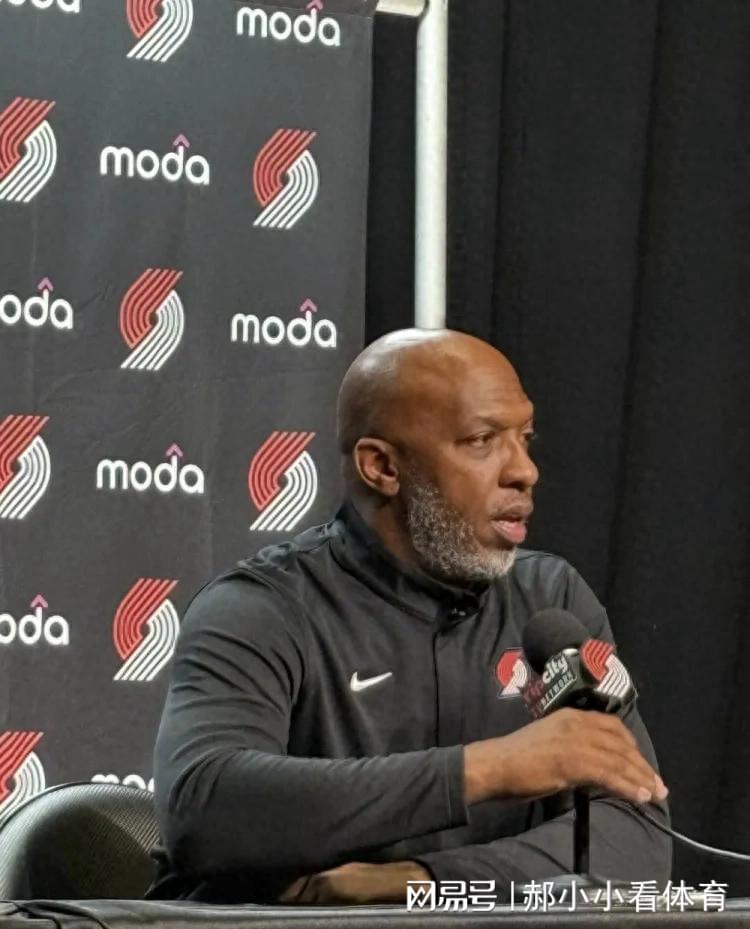

比卢普斯:空间型中锋的打造者

在比卢普斯的战术体系中,杨瀚森被定位为空间型中锋,他经常出现在弧顶三分和低角三分的位置,这是NBA中锋的常规站位,约基奇等顶级中锋也常在此区域活动。杨瀚森在这个位置上展现出了出色的适应能力,他愿意拉开空间进行传球,且拥有稳定的3分球能力,甚至能够持球突破。这种打法不仅缩短了杨瀚森的奔跑距离,还让他的体能和速度问题得到了有效缓解。

刘维伟:低位核心的塑造者

与比卢普斯不同,刘维伟在CBA中更多地将杨瀚森作为进攻的核心点,位置上则更多是弧顶和低位。然而,在CBA的弧顶3分区域,杨瀚森并未展现出实质性的威胁,他的传球和3分球能力在此并未得到充分体现。但在低位,杨瀚森却展现出了强大的杀伤力,他经常通过挡拆下顺攻击篮筐。这主要是因为CBA没有防守3秒规则,中锋在弧顶的“发牌”作用不如NBA显著,且小外援与杨瀚森的挡拆配合威力不俗。此外,杨瀚森在CBA中的3分球出手次数较少,且命中率不如NBA时期,这在一定程度上影响了他的表现。

郭士强:牛角提上的实践者

在郭士强的战术体系中,杨瀚森更多扮演的是替补角色。郭士强认为杨瀚森下快攻的速率较慢,这一观点与王治郅颇为相似。然而,比卢普斯却从未认为杨瀚森速度慢,只是指出他在防守篮板拼抢方面存在短板。郭士强对于中锋的使用仍带有CBA广州队的特征,挡拆战术运用较多,而中锋的3分球出手则相对较少。无论是杨瀚森还是胡金秋、周琦等中锋,在郭士强的体系中都较少尝试3分球。

综合对比与启示

通过对比杨瀚森在CBA和NBA的经历,我们发现他的能力其实比想象中更为全面。NBA能够发掘出杨瀚森在CBA中尚未体现出的潜力,这充分展示了NBA作为高水平联赛的独特之处。不同教练对杨瀚森的使用方式各具特色,也反映了CBA与NBA在球员培养和使用上的差异。未来,如何根据杨瀚森的特点制定更为科学的训练计划和使用策略,将是他能否在更高水平舞台上持续发光发热的关键。