来源:时光网评

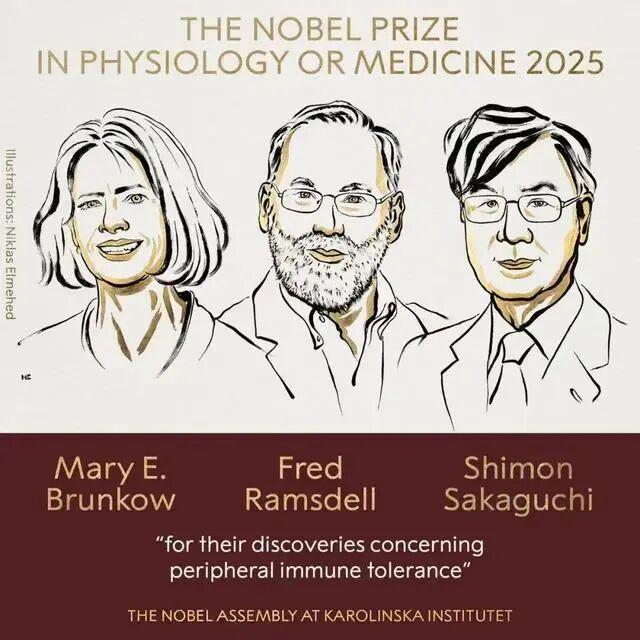

每年10月,全球科学界的目光都会聚焦于诺贝尔奖的揭晓。2025年10月6日,诺贝尔生理学或医学奖授予玛丽·布伦科(Mary E. Brunkow)、弗雷德·拉姆斯德尔(Fred Ramsdell)和坂口志文(Shimon Sakaguchi),以表彰他们在免疫系统耐受机制研究中的突破性贡献。该奖项奖金达1100万瑞典克朗(约合人民币834万元),由三位科学家共享。

诺贝尔委员会主席奥莱·坎普(Olle Kämpe)在发布会上强调:“他们的发现为理解人体免疫系统如何避免攻击自身组织提供了关键理论基础,对预防自身免疫疾病具有深远意义。”

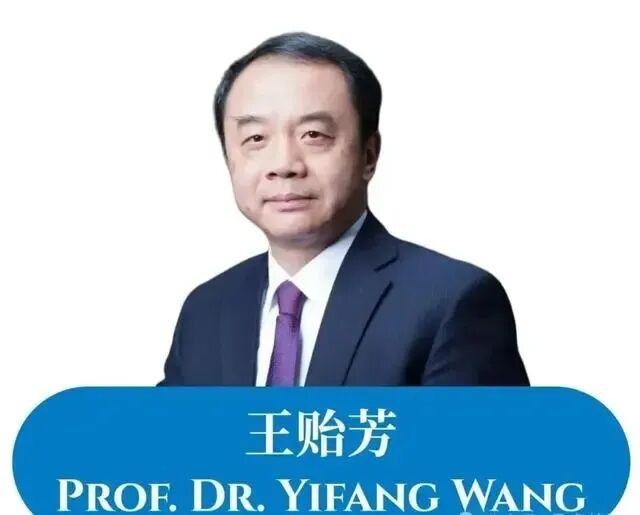

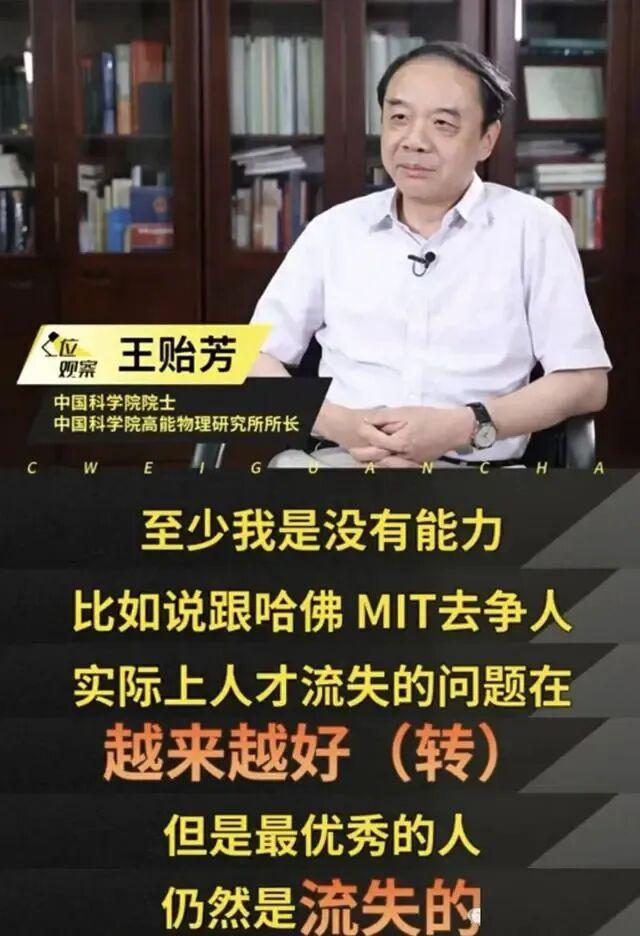

当全球科学界为诺奖得主喝彩时,一个现实问题引发关注:中国为何尚未实现诺贝尔科学奖零的突破?中科院院士王贻芳的剖析直指科研生态的核心矛盾。

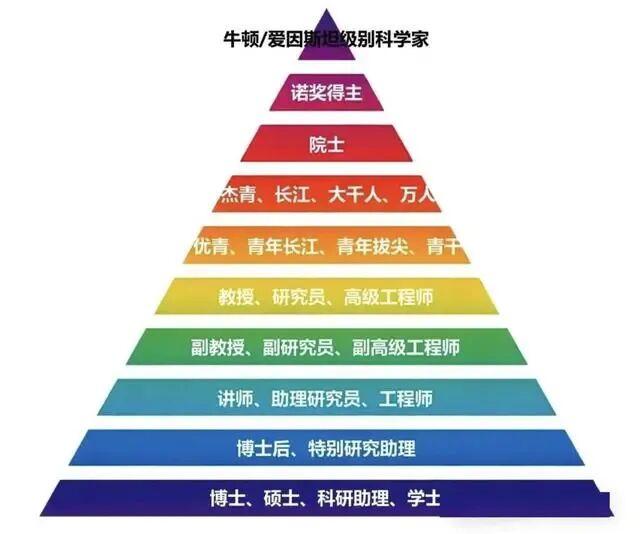

王贻芳院士指出,当前科研评价体系存在严重异化现象。从博士后阶段开始,青年学者便陷入“帽子”追逐战:青年千人、优青、杰青、院士等头衔构成等级森严的晋升通道。这种本为激励人才的制度设计,在实践中异化为资源配置的核心标准。统计显示,拥有国家级头衔的科研人员获得的经费支持是普通研究者的数十倍,直接导致科研精力从实验室转向材料申报。

这种异化现象在学术界引发连锁反应。某高校青年教师透露:“导师明确要求,前三年必须拿下‘青年拔尖’称号,否则后续项目申请将举步维艰。”这种“头衔优先”的价值观正在摧毁科学探索的多样性。

更严峻的是,头衔与资源的强绑定催生了学术“马太效应”。某985高校内部评审文件显示,“是否拥有国家级人才计划”已成为项目打分的隐性指标。这种评估机制导致没有头衔的科研人员即使拥有创新想法,也难以获得支持。

对比国际科研环境,差异更为显著。中国作家麦家曾指出:“诺贝尔文学奖以西方价值观为标准,中国作家不必过度在意。”这种观点在科学界同样适用。王贻芳院士描述,在欧美学术会议上,诺奖得主与普通研究者同席而坐,没有特殊待遇,评价体系更注重实际贡献而非头衔光环。

这种差异折射出科研价值观的根本分歧。当国内科研人员忙于申报材料时,国际同行更关注实验数据的可靠性;当国内机构以头衔数量彰显实力时,海外学术机构更以突破性发现为荣。

王贻芳院士认为,破解当前困境需要双重改革:制度层面需建立以实际贡献为导向的多元评价体系,弱化头衔在资源分配中的权重;文化层面需重塑科研价值观,让学者铭记学术尊严源于知识突破而非头衔光环。

某重点实验室主任的改革实践提供了有益借鉴:该实验室取消头衔与资源直接挂钩的制度,改为以论文质量、专利转化率、国际合作深度等12项指标综合评估。实施三年后,青年学者的原创性研究比例提升40%,两项成果登上《自然》子刊。

真正的科研进步需要静心钻研而非奔波评审。当学术机构以突破性发现为傲而非头衔数量,当青年学者敢于坐十年冷板凳攻克难题,中国科研才能真正实现从量变到质变的跨越。这不仅是诺奖突破的前提,更是建设世界科技强国的必由之路。