1935年5月,大渡河上的泸定桥只剩下13根光秃秃的铁索,桥下是湍急的水流,这13根铁索,后来竟成了红军的“生命线”。当时,对岸的川军统帅刘文辉已接到老蒋的“炸桥”电令,也眼睁睁看着红军昼夜兼程扑向桥头,却始终未执行炸桥计划。后人常说,若刘文辉真炸桥,红军或全军覆没,中国近代史或将改写。那么,刘文辉为何未炸桥?这背后有着鲜为人知的博弈。

1935年5月,红军计划强渡大渡河,首选地是“安顺场”。但老蒋为阻止红军渡河,已将安顺场的船只全部处理,红军到达后仅找到几艘小船。数万大军依靠这几条小船渡河,至少需一个月,而身后国军逼近,显然不现实。

面对险境,红军做出大胆决策:兵分两路,沿大渡河两岸北上,夺取上游约160公里外的泸定桥,为全军打开通道。5月28日,红一军团第2师第4团组成的突击部队接到“在29日早晨夺下泸定桥”的死命令。突击队第一时间出发,沿蜿蜒崎岖的山路,在暴雨中一边战斗一边行军。

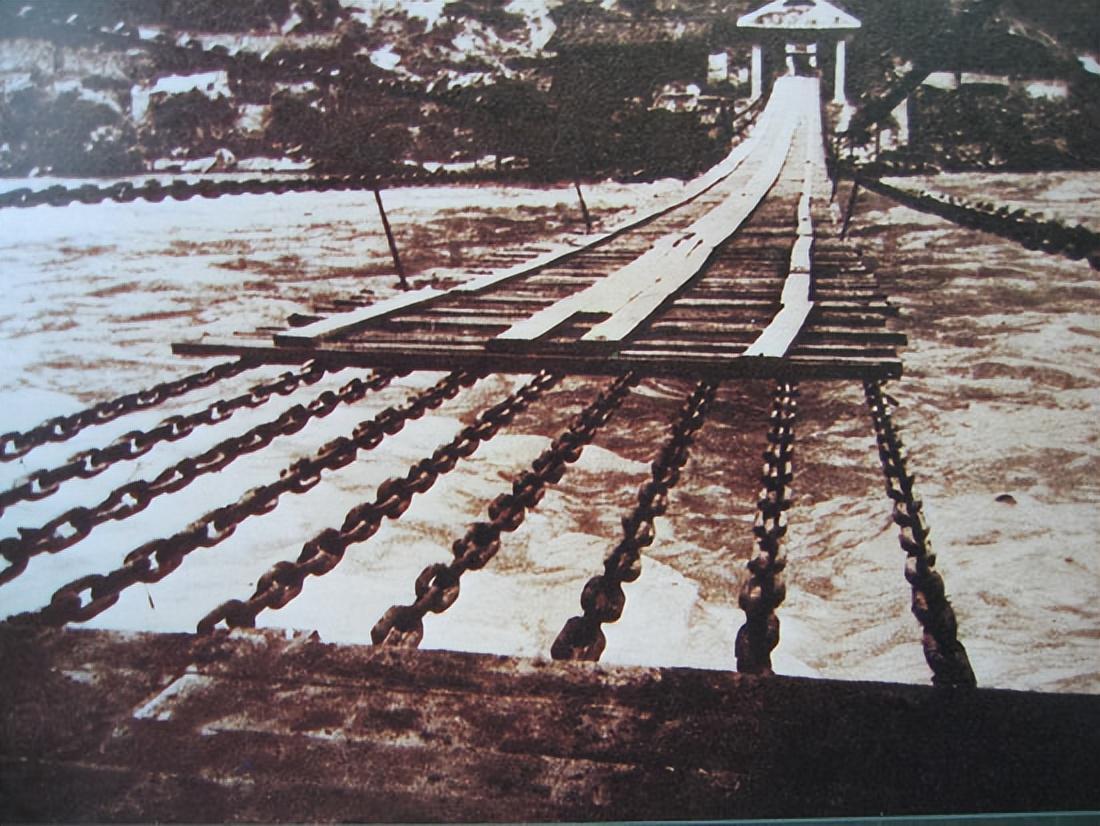

仅用一昼夜,突击队创下强行军120公里的奇迹,按时抵达泸定桥西岸,与敌军周旋。当红军大部队抵达东岸时,泸定桥的桥板已被对岸守军(川军刘文辉部)大部拆除,只剩下13根光溜溜的铁索:9根底链,左右两侧各2根扶链,横跨在波涛汹涌的大渡河上。对岸桥头筑有坚固工事,敌军用机枪封锁桥面。

下午4时,由第2连连长廖大珠率领的22名勇士组成的突击队,在全团火力掩护下,冒着枪林弹雨,攀踏着悬空的铁索,向对岸匍匐前进。后续部队紧跟其后,一边冲锋,一边铺设门板。

在接近东岸桥头时,敌人纵火企图阻止红军,勇士们毅然冲过火海,与敌军展开白刃战,最终占领了桥头堡。至此,红军全线打开了通道,主力得以从泸定桥上迅速渡过大渡河,彻底粉碎了老蒋的“让红军成为石达开第二”的幻想,跳出了包围圈,顺利开启了长征之路。

飞夺泸定桥,是红军长征中最为艰险和关键的战役之一,极大地鼓舞了全军士气,也证明了红军能够克服任何看似不可能的困难。那么,刘文辉为何未炸桥呢?如果炸了桥,红军的结局又会怎样呢?

刘文辉,字自乾,1895年出生于四川大邑安仁镇,是民国川系军阀的代表人物之一。他13岁考入四川陆军小学,后保送西安陆军中学、北京陆军中学,1916年保定军校第二期炮科毕业,回川任见习官。十年间,他由排长升至师长,1925年出任四川省高层领导,成为四川最年轻的“封疆大吏”。

然而,当时正值军阀混战时期,在四川,他与族侄、另一川军巨头刘湘先合作后对抗。1932年爆发了“二刘之战”,前后持续了一年多,最后刘文辉战败,退守西康,自此以康定为中心经营川边。

也就是在这样的背景下,刘文辉接到了老蒋的命令,为了阻止红军过大渡河,要求刘文辉炸毁泸定桥。接到老蒋的命令后,刘文辉第一预感是“绝对不能炸桥”。这一决策背后,有着复杂的政治和军事考量,也体现了刘文辉在特定历史条件下的选择。