9月16日,乌克兰军事情报部门公开承认,对俄罗斯远东重要城市海参崴(符拉迪沃斯托克)发生的一系列爆炸事件负责。该城市不仅是俄罗斯太平洋舰队的核心基地,也是俄在远东地区的战略要地。然而,俄罗斯官方却将此次事件定性为“燃气爆炸事故”,双方在事件性质上的分歧,引发了国际社会的广泛关注。

俄罗斯称“燃气爆炸”,乌克兰指认军事打击

乌克兰情报部门透露,此次袭击针对的是海参崴的军事设施,目的是报复曾参与杀害乌克兰平民的俄军部队。乌方特别指出,参与2022年布查惨案和马里乌波尔围困的俄军第155旅第47独立营驻扎在此,因此选择越境6600公里发动袭击,并声称有俄军士兵在行动中伤亡。

当地居民向俄媒透露,爆炸现场出现了俄罗斯安全局特工和军用直升机,相关画面也被民众拍摄下来。这些迹象似乎印证了乌克兰的说法,也间接反驳了俄方“燃气事故”的解释。

乌克兰“远程快递”技术:从导弹到无人机的组合打击

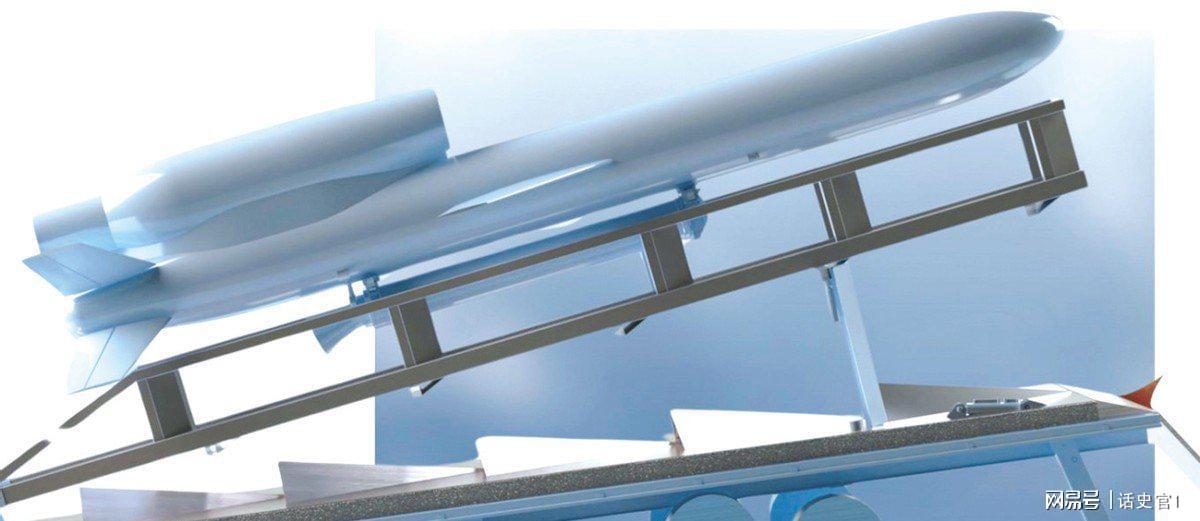

要理解乌克兰如何实现跨洲际打击,需关注其近两年在远程武器领域的突破。今年8月,乌方展示了两款新型导弹:射程3000公里的“火烈鸟”巡航导弹和射程1000公里的改进型“海王星”导弹。理论上,这两款导弹已能覆盖俄罗斯欧洲部分,但若要打击6600公里外的海参崴,仅靠导弹显然不够。

乌克兰在无人机技术上的创新成为关键。去年底,乌方曾用改装无人艇搭载导弹,在黑海击落俄军直升机。此次海参崴袭击可能采用了“导弹+无人机”的接力模式:先由“火烈鸟”导弹将无人机送入俄境内,再由无人机自行飞行一段距离后发动攻击。这种复杂战术虽具挑战性,但能大幅延伸打击范围。

此外,乌克兰的光纤制导无人机有效规避了俄军电子战干扰,形成“技术对抗”优势。这种“魔高一尺,道高一丈”的较量,使乌方远程打击能力显著提升。

海参崴:俄罗斯远东的“海军心脏”

作为俄罗斯太平洋舰队总部所在地,海参崴的战略地位不言而喻。此次袭击不仅造成财产损失,更动摇了俄方在远东的安全感。乌克兰近两年持续针对俄军要害目标发动攻击,从黑海舰队塞瓦斯托波尔基地到克里米亚大桥,再到如今的海参崴,其战术目标直指俄方战略痛点。

在武器创新方面,乌方展现出“低成本高效率”的特点。例如,将老式R-73空对空导弹改装为无人艇搭载武器,既降低了成本,又提升了实战效果。这种“废物利用+技术改造”的思路,使乌方在资源有限的情况下仍能制造惊喜。

俄乌“信息舆论战”:真相与立场的博弈

俄罗斯将海参崴爆炸定性为“燃气事故”,与去年扎波罗热核电站袭击事件的表述如出一辙。当时,俄方指责乌克兰发动攻击,乌方则反指俄方自导自演。这种“各执一词”的现象在俄乌冲突中屡见不鲜,其核心在于争夺国际支持与国内信任。

俄方强调“燃气爆炸”,旨在淡化事件的军事性质。若承认本土被乌方打击,尤其是太平洋舰队这一战略要地失守,将引发民众对军方能力的质疑,并损害俄罗斯“掌控战场主动权”的国际形象。因此,“意外事故”的说法成为稳定国内情绪、避免被动局面的选择。

相比之下,乌克兰主动认领袭击,意在向全球传递两个信号:其一,俄罗斯本土并非绝对安全;其二,乌方有能力对俄战略目标构成威胁。这种表态也是向西方盟友展示战斗力,以争取更多军事支持。

心理战与舆论分裂:冲突升级的隐忧

乌克兰通过“远程奇袭”持续提振士气,并向西方证明自身价值。例如,去年乌方用无人艇击沉俄军护卫舰后,特意发布攻击视频,其宣传效果堪比好莱坞大片。此次海参崴袭击,即使仅造成港口仓库损失,只要证明乌方具备跨洲际打击能力,便足以对俄方形成心理威慑。

国际社会对此类事件的态度呈现分裂。联合国安理会今年2月呼吁停火,但对远程袭击的定性仍无共识。西方国家普遍支持乌克兰,认为其行动属于“正当防卫”;俄罗斯盟友则谴责这是“恐怖袭击”;更多国家保持中立,担忧冲突进一步升级。这种舆论分化使俄乌双方均能在各自阵营中获得支持,也导致冲突难以迅速平息。

海参崴袭击事件不仅暴露了乌克兰远程打击能力的提升,更揭示了俄乌冲突在军事与舆论层面的双重博弈。随着技术对抗与信息战的持续升级,这场冲突的复杂性与危险性正进一步加剧。