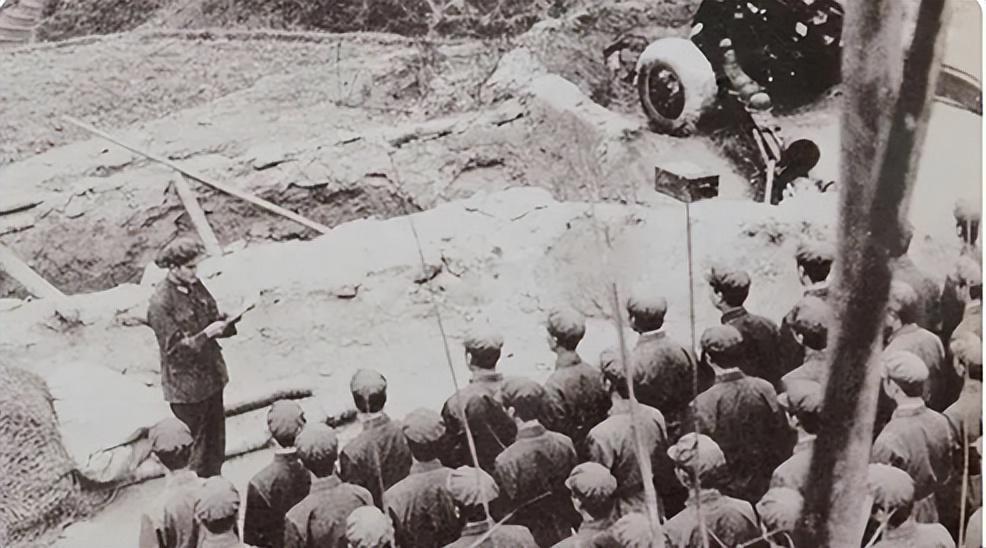

“1979年3月2日凌晨四点,洞里还有没有动静?”清剿分队的排长举着强光手电低声问身边的炮手。得到的回答是:“嗓子都吼哑了,那家伙还是不吭声。”对峙已经进入第三天,整个山腰弥漫着潮湿的火药味。这场发生在越南高平省北侧密林的战斗,正以一种近乎残酷的方式书写着战争史上的特殊篇章。

作为越军“自家后院”的高平省,此刻却成了中国41军的“东道主”。当搜索队在崩塌石壁后发现那个狭窄洞口时,里面传出的枪栓声预示着这场对决的特殊性。按照战场惯例,我军先进行劝降并投送食物,但回应的却是几梭子五六式子弹。老兵们私下议论:“这肯定是条硬骨头。”

第三日拂晓,洞口再度传来清脆枪声,子弹在岩石上迸出火花。火力侦察确认洞内仅剩一人,但其位置极为刁钻,强攻必然造成伤亡。六连果断调来火箭炮营,三发穿甲弹过后,洞顶轰然垮塌。当步兵摸进洞内时,只见一具覆满石屑的尸体,右手仍紧扣在扳机上。缴获的证件让所有人震惊:黄炳金,高平省警备司令,上校军衔。这不仅是41军在自卫反击战中击毙的最高级别越军军官,更成为这场战役的重要转折点。

要理解这场战斗的全貌,需将时间轴拉回2月17日。41军自广西方向发起进攻,同时承担纵深穿插任务。121师、122师、123师三个箭头直插高平,战役推进如同缝纫机走线般密集。但在崇山峻岭的中越边境,藤蔓拖慢了行军速度,指北针时常失灵,连老营长都在地图上找不到己方位置。这种复杂地形下的穿插战术,远比国内演练困难数倍。

越军346师原本布防成扇面,当发现我军化整为零时,已陷入顾此失彼的困境。山道、村寨、河谷处处设防,却难以组织有效反突击。越方后来宣称“穿插战术无效”,实则暴露其指挥链断裂、增援失联的致命弱点。部队被迫分散躲入丛林和洞穴,形成无数个孤立的抵抗点。

高平外围最激烈的战斗发生在朔江县城。122师历时五天才攻克该地,原因包括火力侦察不足、对密布火力点判断失误以及轻敌情绪。但朔江失守后,346师如同被扯掉纽扣的外套,防御体系全面崩溃,被迫向深山撤退。越方高层紧急调派黄炳金携警备分队入山“坐镇”,这位在抗美战争中摸爬滚打多年的宿将,自认为最懂山地防御。

黄炳金选择的落脚点位于高平以北二十公里的备用广播电台附近。这里洞穴密布、林深叶密且接近水源,他计划坚守数日等待外线恢复联络。然而计划赶不上变化,41军搜索队的“梳篦式”搜查将几十个洞口炸得粉碎。据逃散的越军俘虏交代,司令带着十几人、两箱大米和一台电台钻进最深处,自封“终极据点”。没想到三天后大米吃光,电台因潮湿失灵,只剩一腔孤勇。

有趣的是,在山体塌方前,我军曾通过喊话器留出生路:“只要交枪,不伤一兵一卒。”洞里传出一句带浓重口音的中文:“越南军人,宁死不降!”声音不大却透着决绝。这种誓死不降的精神,最终只换来被火箭炮覆盖的结局。当步兵进入洞内时,发现黄炳金的右手仍扣在扳机上,仿佛要用最后的力量证明军人的尊严。

将视角拉远,这场战斗给决策层上了生动一课:穿插战术并非万能钥匙,侦察、通信、补给缺一不可。几个“迷路营”的尴尬至今仍在战例中留存。遗憾的是,对越军主帅黄扁山的围堵最终功亏一篑——他丢下师部电台,凭借山地交通网成功逃脱,这份狡猾让不少指挥员直拍桌子。

反观41军,虽然伤亡不小,却打出了山地合成的雏形。炮兵、工兵、侦察分队插花使用,步炮协同每前进一公里都在现学现卖。有老参谋复盘时说:“真像手里握着一把锯子,一边走一边割。”这种在实战中摸索出的战术,为后续山地作战提供了宝贵经验。

黄炳金之死还暴露出越军内部的腐败问题。随同被俘的“老百姓”实为其子女,两人身上搜出私印通行证和黄金戒指。从口供得知,越南部分军政人员搞“多房制”“暗粮制”并非谣言。用审讯军医的原话:“穷得叮当响,还要养两家,脑壳有洞。”这些细节虽与胜负无关,却折射出越军管理层的混乱。

战斗进入3月后,41军在高平地区展开拉网式搜剿。虽然仍有散兵游勇,但已无法组织成建制抵抗。军史档案中“清剿阶段”四字看似平常,实则意味着战场主动权完全掌握在我军手中。这种转变,正是从击毙黄炳金那一刻开始的。

最后说回那个山洞。排长在洞口立了根木桩,写下“警备司令黄炳金毙命处”几个红漆大字。这一炮不仅解决了一个顽固的敌人,更直观说明:当战略大势压来时,个人意志再强也只是颗钉子。钉子可以锋利,却改变不了历史巨轮的方向。这场发生在1979年中越边境的战斗,最终以中国军队的胜利载入史册。