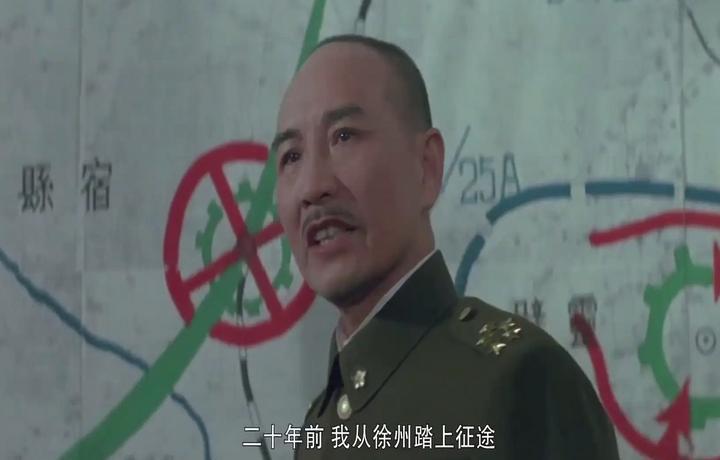

“80万对60万,优势在我”——这句出自电影《大决战之淮海战役》的经典台词,如今常被网友调侃。但回顾历史,在解放战争三大战役中,淮海战役确实是国民党军最接近胜利的一场。中央军嫡系精锐云集,纸面实力并不逊色于解放军。然而,一场本可能改写战局的战役,最终因高层决策失误而走向溃败。

解放军最初并无把握全歼国民党军主力。粟裕最初仅设想进行“小淮海”战役,但在国民党高层的“配合”下,战局迅速升级为关乎全局的大决战。

时任国军实际指挥者的杜聿明后来回忆,他曾拟定“先打中野、再歼华野”的战略。若按此计划执行,战局走向或将彻底改变,甚至可能延长战争时间。但蒋介石最终否决了这一方案。

这一决策是否真能扭转战局?历史真相远比表面复杂。

战前的人事安排已暴露国军内部矛盾。蒋介石原欲任命白崇禧为徐州“剿总”总司令,但白崇禧次日便反悔。环顾麾下将领:陈诚刚在东北惨败,薛岳早失信任,胡琏资历不足……最终,蒋介石只能选择对己忠诚的杜聿明,但碍于其黄埔一期资历,仍需设置刘峙为正职以平衡派系。

1948年9月济南战役爆发时,杜聿明敏锐判断华野总兵力约30万,而徐州国军可调动部队更多。他提出《对山东共军攻击计划》:利用中野、华野分离之机,由华中“剿总”牵制中野,徐州“剿总”集中兵力与华野决战。尽管蒋介石认可该方案,但因内部协调迟缓,待部队集结完毕时,济南已失守。

济南失守后,杜聿明仍主张趁华野立足未稳发起进攻,但此时东北战局突变。蒋介石急调杜聿明赴东北指挥锦州战役,将华东战区交给刘峙。杜聿明临行前嘱咐刘峙继续进攻,但其撤离后,刘峙立即停止计划——这位“福将”素来以保守著称,宁可无功也不愿担责。

杜聿明在东北得知此事时暴怒,却无力回天。徐州“剿总”策略随之转为防守,刘峙下令各部收缩至徐州,试图以城防固守待变。

济南易手后,黄百韬兵团成为最突出部队。本应加速撤退的他们,却因刘峙要求等待连云港44军而滞留新安镇两天,彻底陷入解放军包围圈。与此同时,中野东进态势令刘峙手足无措,最终重担再次落到杜聿明肩上。

1948年11月,杜聿明飞返徐州接手烂摊子。他判断解放军主攻目标为黄百韬兵团,其他方向为佯攻,遂提出“围魏救赵”之策:集中兵力先歼中野,迫使华野回援或给黄百韬创造突围机会。然而,蒋介石因舍不得放弃黄百韬兵团而否决该计划。

杜聿明无奈调整方案,提议留守徐州一个兵团,其余全力东进救黄百韬。蒋介石同意后,方案却被国民政府作战厅长郭汝瑰(我党特工)泄露。刘伯承迅速抢占宿县,切断国民党军联系,导致黄百韬被歼后,黄维兵团成为下一个目标。

黄维兵团本为救援而来,反成突出部。杜聿明建议放弃徐州、保存三个兵团撤往阜阳,但蒋介石仍不愿舍弃嫡系黄维兵团。最终,杜聿明部在转移途中被蒋介石命令回援,导致精锐老兵尽数覆灭。

淮海战役中,国民党军七个兵团参战却互不配合。邱清泉第2兵团与黄维12兵团战斗力最强,但邱清泉因豫东战役救黄百韬未获嘉奖而心生怨恨,淮海战役中故意缓慢行军。李弥与其关系密切,亦配合拖延。黄百韬第7兵团虽硬抗华野10余天,终因孤立无援而覆灭。

其他兵团中,孙元良16兵团擅长逃跑,李延年、刘汝明兵团因长期不受重视而敷衍作战。唯有黄维12兵团尽心尽力,却因反应迟钝且无配合而陷入绝境。

七个兵团司令各怀心思,与上下一心、军民一心的解放军形成鲜明对比。淮海战役的失败,实为国民党内部指挥混乱与派系斗争的必然结果。