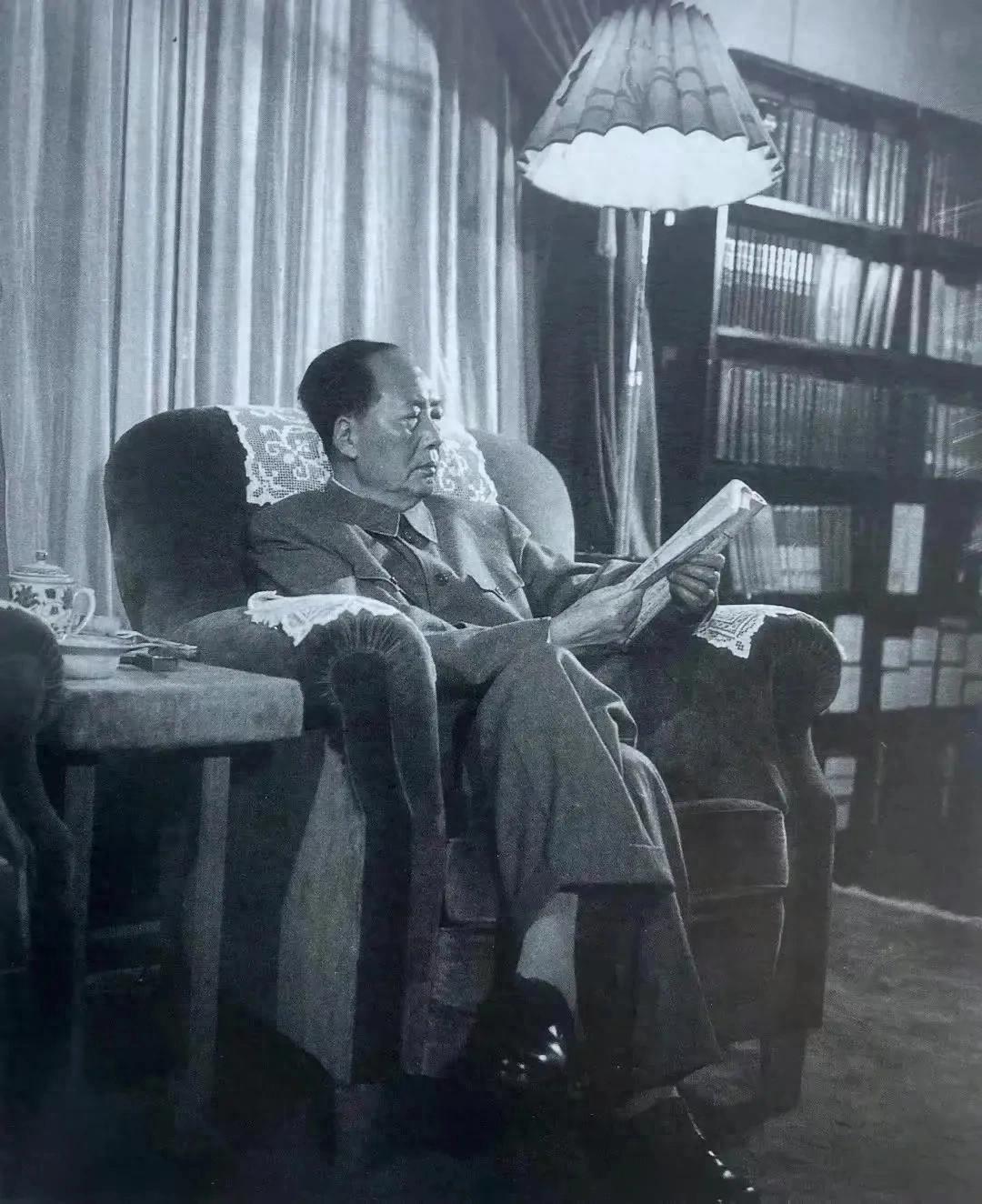

毛主席一生酷爱读书,尤其对《三国演义》和《三国志》情有独钟。从少年时代到暮年岁月,他反复研读这两部经典,不仅将其视为兵法指南,更从中领悟人性与权谋的深层逻辑。这种对历史的深刻洞察,让他在面对复杂局势时总能展现出超凡的政治智慧。

1913年,当其他学生在韶山私塾背诵《四书》《五经》时,少年毛泽东却偷偷研读《三国》《水浒》。这些被视为‘闲书’的典籍,在他眼中却是政治启蒙的珍贵教材。家境贫寒迫使他在1907年辍学务农,但夜晚的油灯下,《水浒传》和《三国演义》始终陪伴着他,成为精神世界的重要支柱。

1910年秋,十七八岁的毛泽东挑着行李前往东山高等小学,竹篮里装着的除了衣物,还有那两部心爱的典籍。在湖南第一师范求学期间,他的笔记中满是《三国》人物的深刻评论,如‘天下无所谓才,有能雄时者,无对手也’这般洞见。

即便在井冈山时期,缴获的物资中最让毛泽东欣喜的,竟是一套谭延闿留下的《三国》。1932年在瑞金养病期间,他最关心的不是病情,而是能否继续研读这些典籍。长征途中,当书籍读尽时,他竟让警卫员寻找《水浒》和《三国》,闹出‘提水壶当书’的趣事。

到达延安后,毛泽东开始有意识地推荐干部阅读这些典籍。1942年,他明确要求干部必须研读《三国》和《水浒》。1945年赴重庆谈判时,在众多书籍中,他特意挑选了《红楼》和《三国》作为随身读物。即便在1973年身体日渐虚弱时,他仍两次让人帮忙寻找《三国》,书房中除了常规版本,还收藏着两套珍贵的线装木刻本。

毛泽东研读《三国》,从不满足于表面的热闹。他将《三国演义》与《三国志》对照阅读,既欣赏小说的生动性,又注重史实的真实性。这种双重视角,让他能穿透历史表象,把握人物的本质。

他对袁绍‘多端寡要,多谋难断’的评价,对刘表‘虚有其表’的剖析,以及对郭嘉‘足智多谋却未得施展’的惋惜,都展现出深刻的历史洞察力。尤其对吕蒙的重视,更体现了他对‘肯学、会用’人才的欣赏。

在众多三国人物中,贾诩的谋略最让毛泽东产生复杂情绪。这位‘毒士’从董卓、李傕到张绣、曹操,再到曹丕,始终能在政治转折点上发挥关键作用。建安十三年,曹操拿下荆州后欲顺江东下,贾诩却建议‘收敛兵力,安抚百姓,招纳人才’,认为‘江东自然不战而降’。可惜曹操未听此言,最终在赤壁遭遇惨败。

曹丕登基后询问攻吴策略时,贾诩再次建议‘建国之初,德教为本,先不宜动兵’。他指出孙权、诸葛亮、陆逊非等闲之辈,此时贸然出兵只会得不偿失。这些建议体现的‘缓图’与‘文攻’思维,与后来毛泽东警惕的‘和平演变’策略有着惊人的相似性。

毛泽东对贾诩谋略的忧虑,源于他对历史规律的深刻把握。1949年建国前夕,他就预言美国可能采用‘更隐蔽、更长期、更具腐蚀性’的方式对中国动手。这种预见性在《别了,司徒雷登》和《丢掉幻想,准备斗争》等著作中得到了充分体现。

他指出‘和平演变’要‘怂恿中国人,两代之内没希望,三代以后不好说’,这种判断源于对历史经验的总结。美国自光绪年间开始的‘庚子赔款退还’计划,表面上是国际仁义,实则是通过教育渗透进行意识形态操控。这种策略与贾诩‘缓图江东’的谋略如出一辙,都体现了通过非军事手段实现政治目标的智慧。

毛泽东的历史智慧告诉我们,读史不仅要知其然,更要知其所以然。从贾诩的谋略到美国的‘和平演变’,历史总是在以不同的方式重复自身。这种跨越时空的政治洞察力,正是我们今天仍需学习的重要遗产。