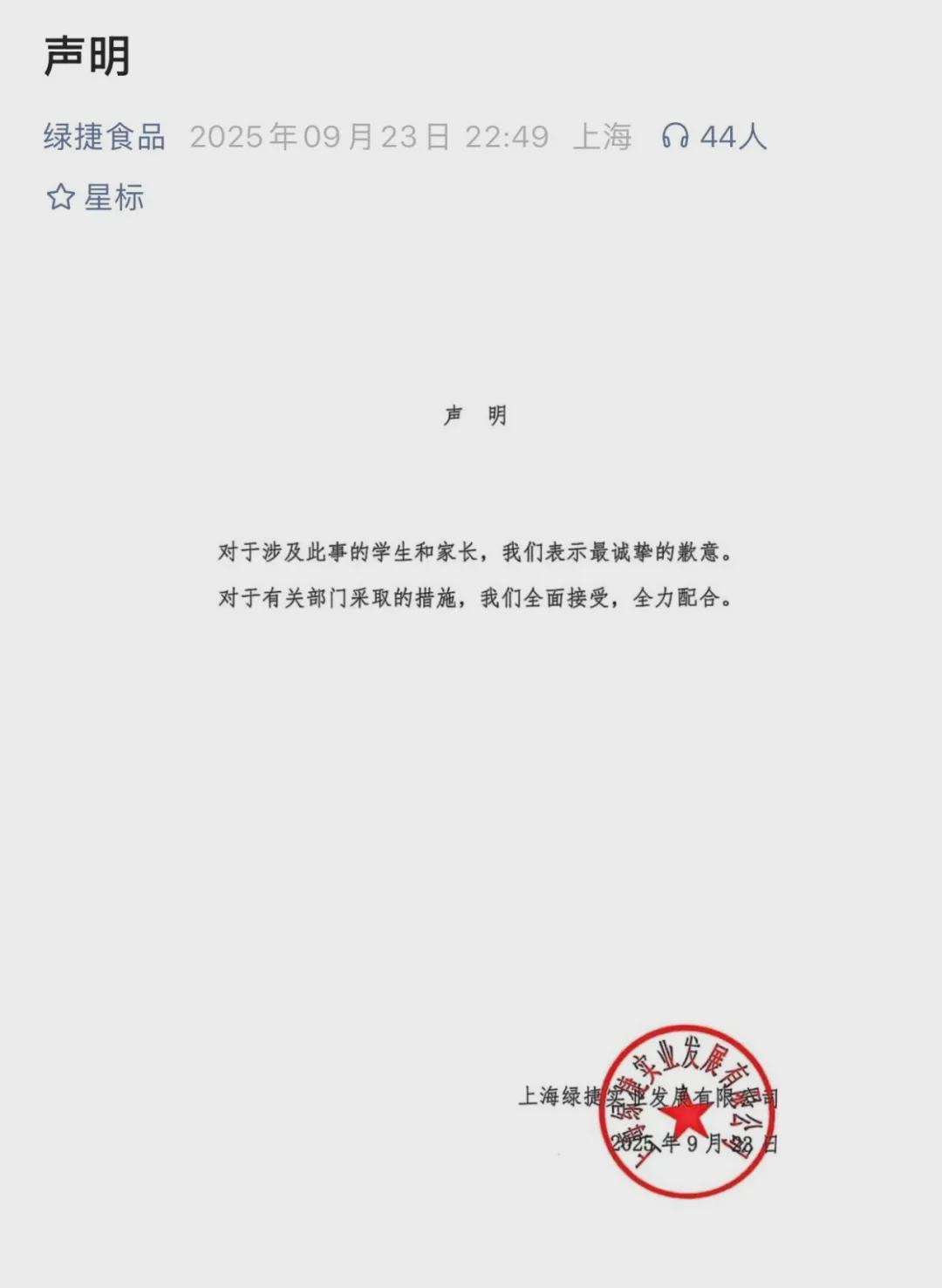

上海近期公布了校园午餐问题的专项情况通报,随后供应商绿捷公司发布了一份仅两行、48个字的声明,内容如下:

对于涉及此事的学生和家长,我们表示最诚挚的歉意。

对于有关部门采取的措施,我们全面接受,全力配合。

这份包含5个标点符号的声明,引发了网友的强烈不满。许多人认为这是‘史上最没诚意、最傲慢的道歉’,甚至直言‘这根本不是道歉,只是走个形式’。在已被立案调查的背景下,绿捷的‘硬气’态度令公众质疑:这家企业究竟凭什么如此有恃无恐?

据上海家长反馈,即便在调查期间,孩子们的午餐质量依然没有改善。‘该难吃还是难吃,绿捷的霸气一点没减。’这种‘问题照旧’的现象,进一步激化了家长的不满情绪。

《中国新闻周刊》近日发布的一篇报道中,用‘牛马有的是,驴不够了’的隐喻,揭示了上海校园餐市场的特殊性。作为服务60万中小学生的核心供应商,绿捷的垄断地位并非偶然。即便京东物流等大型企业曾试图免费入场提供服务,也未能打破这一格局。这反映出,校园餐市场的准入门槛远高于普通餐饮行业。

要理解绿捷的‘傲慢’,需从事件根源切入。根据通报,绿捷员工发现虾仁中有虫后,立即上报品质部负责人钱某,钱某随即向公司实际控制人张某某汇报。张某某迅速指令下架相关原料及成品,涉及161所学校回收物料,50所学校在通知前已完成供餐。从流程看,处置及时且措施到位。

涉事原材料为正规报关的‘冷冻南美白虾虾仁’,生产日期2025年3月20日,保质期24个月,且市监局复检未发现问题。那么,为何仍被立案调查?关键在于绿捷‘涉嫌瞒报食品安全相关信息’——未按规定上报有关部门,而是自行下架处理。这一‘习惯性操作’成为其最大的‘过错’。

尽管未出现重大安全事故,仅因‘虾仁异味’引发网络争议,但‘瞒报’行为的处罚尚不明确。值得注意的是,通报中未取消绿捷的供应商资格,而是采取‘联合工作组入驻监督+市属国企临时接管’的过渡方案。这意味着,当前学生的午餐仍由绿捷供应。

上海的‘苦衷’显而易见:60万学生的餐食需求,短期内难以找到替代者。总不能让学生饿肚子,或要求家长集体送餐。但通报中‘将核查招投标情况,违规则终止合同’的表述,也引发了另一种猜测:若绿捷在招投标中无问题,是否会继续合作?

作为能拿下211所学校午餐供应的大型企业,绿捷显然不会在‘台面’上犯低级错误。其‘48字道歉’的潜台词或许是:‘你能奈我何?’这种态度,不仅激怒了家长,也引发了全民的愤怒。

通报中提出的‘将学生和家长满意度纳入招投标合同,每学期开展匿名调查’的措施,本应获得掌声。但细究之下,这更像是事后补救——过去的合同中显然缺乏此类条款。按照现有约定,绿捷仍可能继续运营。

这种情形,与2013年中国足协与卡马乔签下的‘无成绩约束合同’如出一辙。当时卡马乔下课仍拿走5000万违约金,留下‘人傻钱多’的讽刺。12年过去,类似的风气似乎仍在延续。

不过,上海与足协不同,必然存在约束绿捷的条款。尽管其‘过错’不算严重,但餐食质量差、态度傲慢的问题不容忽视。这种‘不屑’的姿态,既冒犯了家长,也挑战了公众的底线。

众怒难犯,绿捷的明目张胆已引发舆论风暴。若继续留用,恐将再次激起民愤。任何企业都需尊重民意,藐视民意者,终将付出代价。

掌握‘经济大权’的公众,还能容忍多久?若放任‘丫鬟欺主’的行为,恐将酿成更大祸端,到时追悔莫及。