免责声明:本网发布此文章,旨在为读者提供更多信息资讯。文章观点仅供参考,所涉及内容不构成投资、消费建议。为提高文章流畅性,文章可能存在故事编译,读者请自行辩解!如事实如有疑问,请与有关方核实。

谁能想到,在武当山脉深处,竟隐藏着一段令人毛骨悚然的历史。

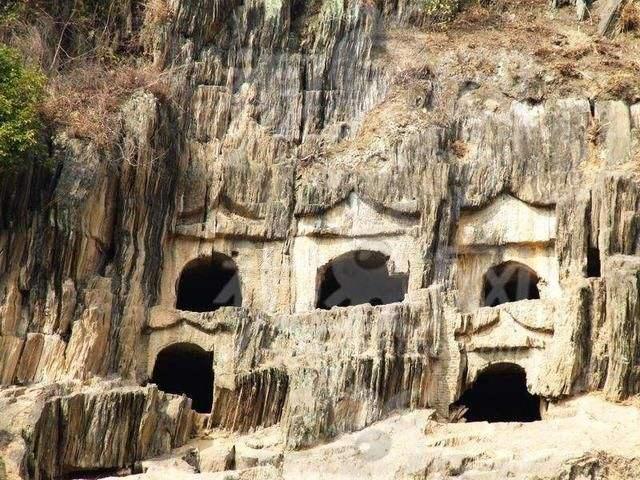

在中国这个以孝为先的国度里,却曾有一种骇人听闻的习俗——在湖北的一些偏远山村,老人年满六十岁后,无论健康与否,子女都要将其背进山洞,封门等死。这种被称为“寄死窑”的洞穴,光听名字就让人不寒而栗。

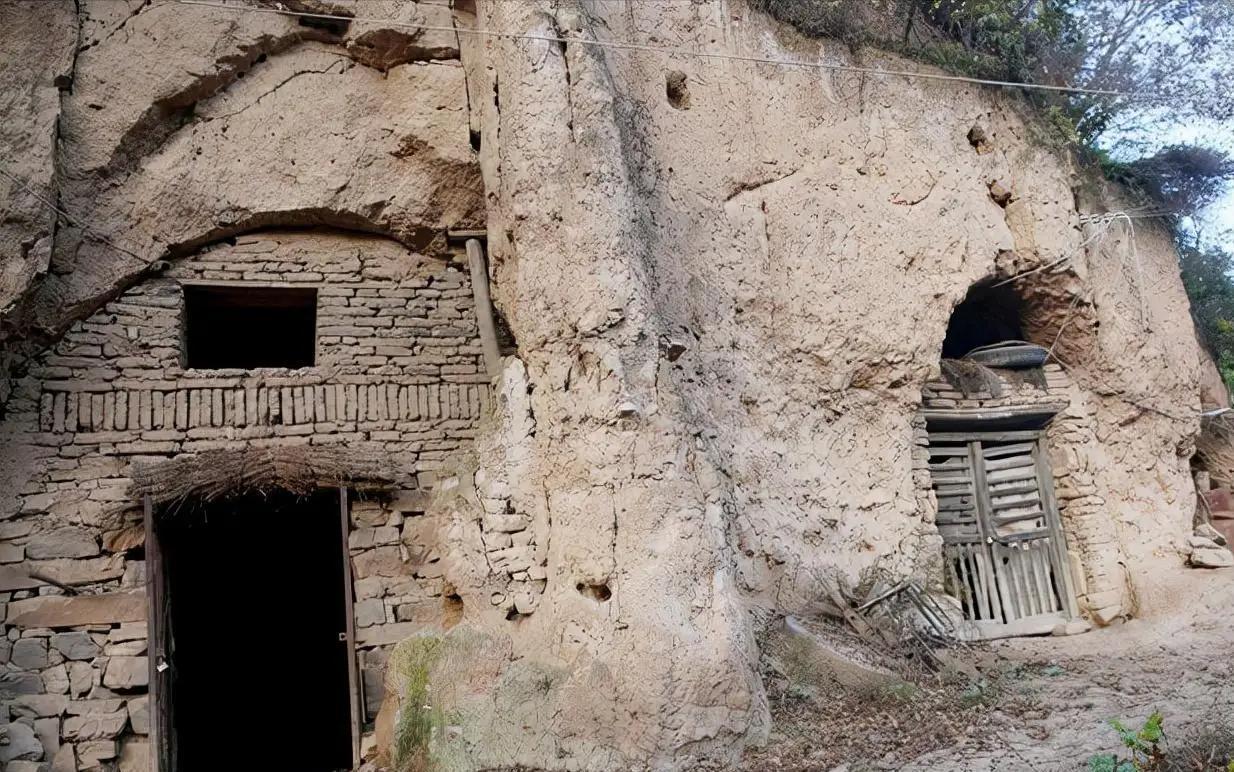

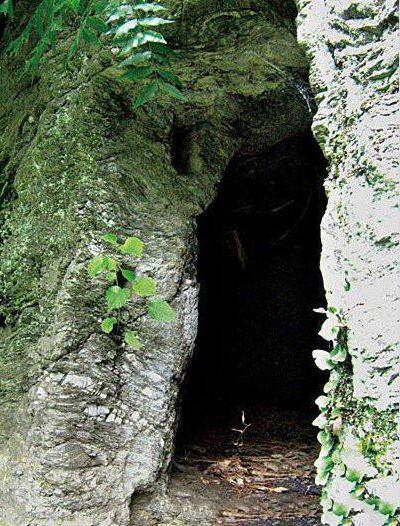

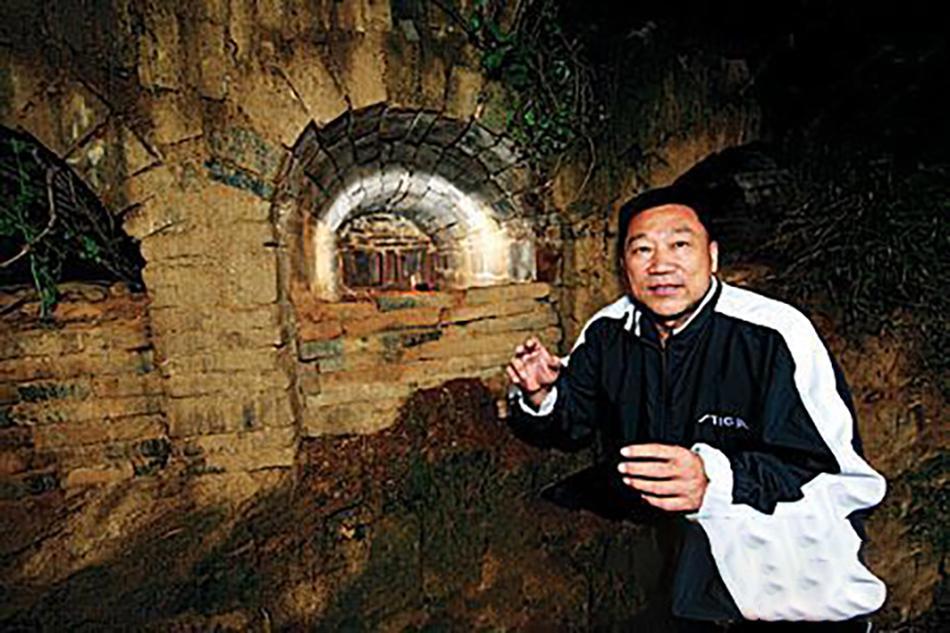

2001年秋天,一位研究民俗多年的大学教授刘守华在武当山进行田野调查时,偶然发现了这些神秘的窑洞。这些洞穴紧贴山崖,外观普通,但当靠近时,从洞内吹出的冷风却让人不寒而栗。

当地村民告诉他,这些窑洞就是“寄死窑”。这一习俗让人联想到敦煌莫高窟壁画中的类似场景,甚至古希腊斯巴达人也曾将体弱的老人和婴儿遗弃在山上。当资源匮乏时,人类往往会优先放弃那些被认为“没有产出”的群体。

湖北的“寄死窑”有着独特的细节。这些洞穴分男女,男性洞穴稍宽,女性洞穴略窄,显示出社会资源的分配倾向。洞壁上留有门闩刻痕,洞内没有水和被褥,只有放置小件物品的石槽,仿佛一个“有进无出”的机关。

这一习俗可追溯至春秋早期的古麋国。当时社会贫困,粮食短缺,灾年时人口锐减。一些老人主动要求进入洞穴,认为这是为家族生存做出的“高尚牺牲”。这种行为与日本“姥舍山”传说相似——儿子因贫困将母亲背到山中遗弃,母亲沿途折树枝做标记,最终儿子良心发现返回寻找。

到了隋朝末年,“寄死窑”习俗更加盛行。与早期老人自愿进入不同,此时已成为强制规则——只要年满六十岁,无论是否愿意,都必须进入洞穴。

在风雨交加的日子里,子女背着父母上山。老人有的默默流泪,有的空洞地盯着地面。仪式流程严格:第一天送两顿饭,第二天一顿,第三天断绝食物供应,不再过问生死。这种渐进式的方式,既让感情逐渐淡化,也为道德提供了“台阶”。

唐中宗李显任荆州都督时,朝廷颁布禁令,禁止“寄死窑”习俗,并在集市张贴“尊老”标语。这一举措不仅是德政,更蕴含着中央集权的意图——削弱地方家族的权力,统一全国规则。禁令颁布后,窑洞逐渐废弃,仪式消失,但“寄死窑”的记忆却深深烙印在人们心中。

2005年,考古专家对武当山的窑洞进行了新一轮调查。有学者提出,这些窑洞可能并非“弃老”场所,而是祭祀祖先的“祭祀窑”。他们认为,洞内人骨稀少,结构讲究采光保暖,更符合仪式场所的特征。

这种观点引发了思考——历史解释总是随着时代而变化。就像南美印加文明的神庙,最初被误认为是活人献祭的场所,后来才发现是宗教仪式场所。每一代人都在用自己的方式重新解读历史。

尽管“寄死窑”可能被某些专家“洗白”,但它留给今人的阴影依然存在。在当今农村,六十岁以上的老人越来越多,许多人一年难得见到儿女几次。一顿热饭成为奢望,一场小病无处诉说。甚至有个别极端案例,子女因家庭困难对老人不管不问。

这仿佛是历史惯性的回响。社会在变,伦理却在磨合。现代人倡导关爱和孝道,实际上是在将千百年来被压制和扭曲的人性重新拉回阳光之下。

我们不禁要问:人过六十是否真的成了累赘?有些老人甚至认为,自己多活一天就是拖累后代一天。这种自我规训的念头,比子女动手还要坚决。制度断层、资源焦虑和文化惯性的三重交锋,将一个人送进山洞等死,却还能被包装成“大义”。文明社会的进步,不仅在于物质丰富,更在于对底线的反复确认。

这一现象的根源在于:当生存成为问题,道德随时可能让位于生存需求。湖北的“寄死窑”只是历史长河中的一粒石子,却足以让现代人感到震撼。

有些事情,即使过去一千年,也值得我们反复审视。真正的“孝”,从来不是被迫的。如果制度完善、保障充足,谁还会去想什么“寄死窑”!归根结底,正如那句老话所说:非不能也,实不为也。