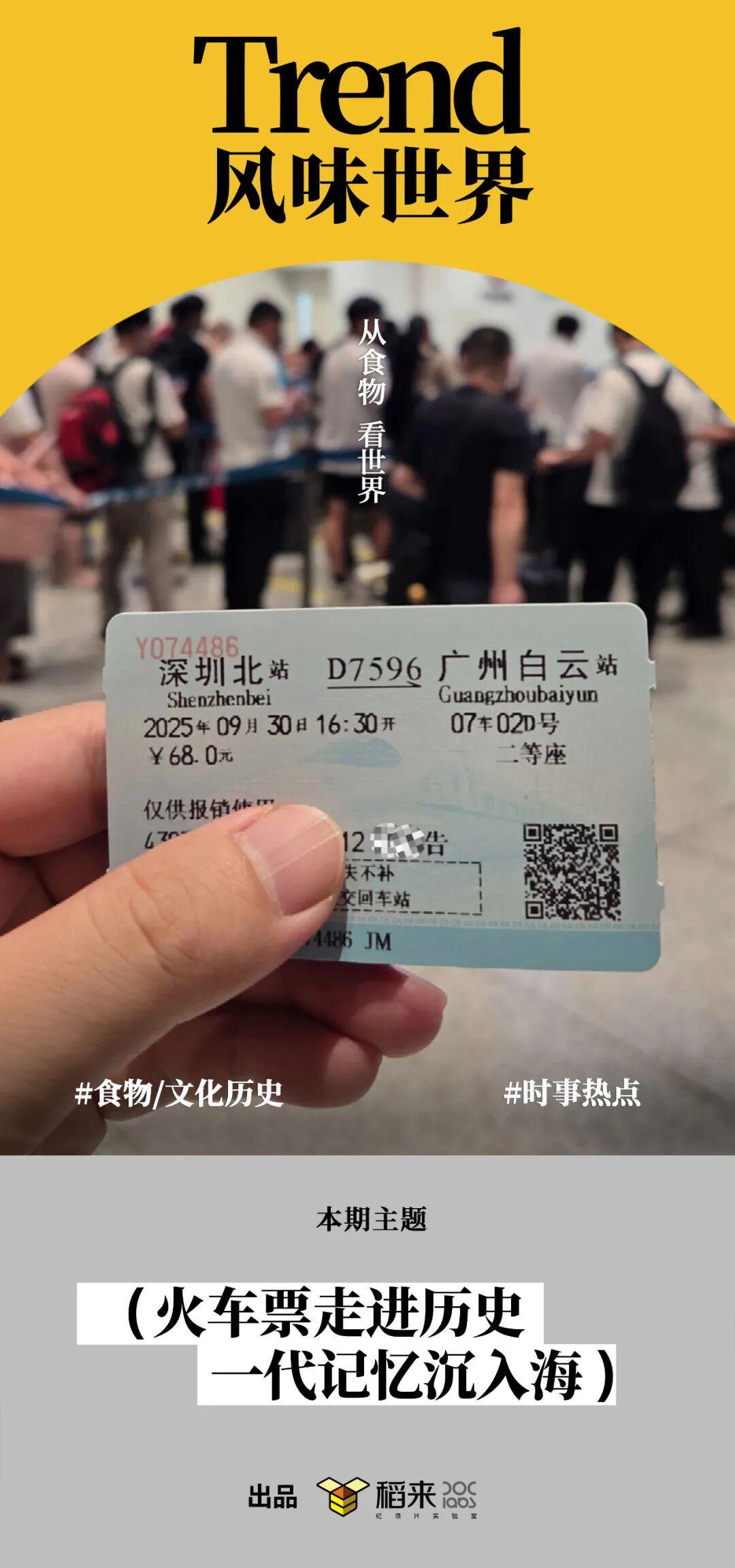

2025年10月1日起,全国铁路系统将正式告别纸质车票时代。根据铁路部门最新规定,电子发票全面启用,旅客乘车后将不再获得纸质报销凭证。这意味着,那张承载着无数人旅途记忆的小小纸片,即将彻底退出历史舞台。

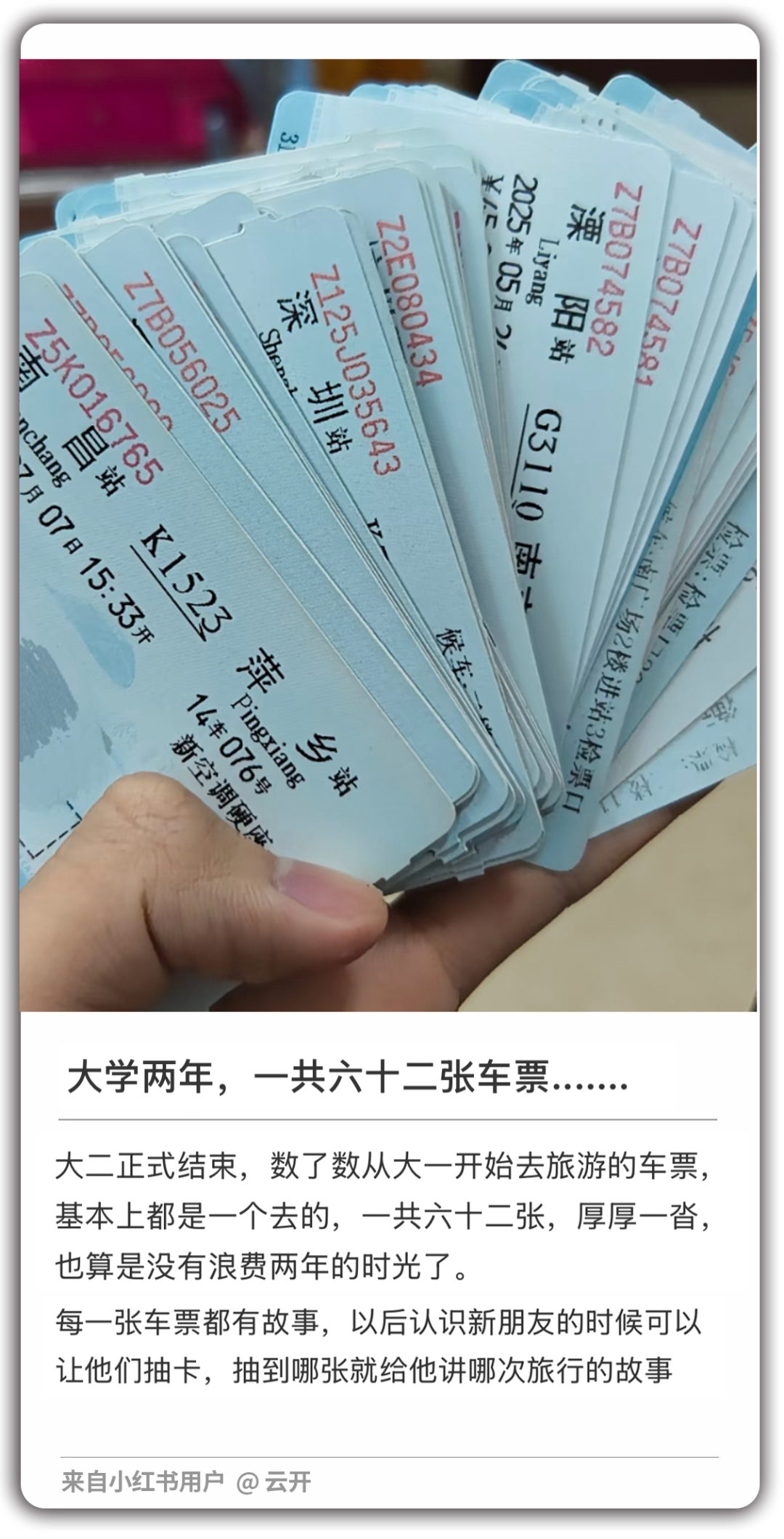

在社交平台上,众多网友纷纷晒出珍藏多年的纸质车票。泛黄的票面上,记录着求学路上的憧憬、异地打拼的足迹、春运返乡的期待。有人收藏着往返于工作城市与老家之间的车票,构成清晰的亲情地图;有人保存着实习期间频繁出差的车票,封存着成长的痕迹。这些车票不仅是出行凭证,更成为了一代人独特的情感载体。

火车票的变迁史,就是中国铁路发展的缩影。从早期的硬板票、软纸票,到后来的磁介质票,再到如今的电子客票,车票形态不断更新换代。但无论形式如何变化,人们对远方的向往始终未变。我们邀请了5位不同年龄段的受访者,分享他们与纸质车票之间的故事,也欢迎您在评论区留下您的回忆,用文字与纸质车票做一次郑重的告别。

'30岁前,我有个习惯:身份证放左边口袋,车票放右边。上火车前,必须听到检票员在票上'咔嗒'盖个章,才能安心。'80后王先生回忆道。这个习惯源于他母亲的教导。1998年,他第一次独自坐火车去沈阳上学,母亲反复叮嘱:'车票别折了,别丢了!'那时的车票还是硬壳的,淡蓝色,印着模糊的油墨字。六个小时的旅程,车票边角都磨白了,他一度担心车票会因此失效。

后来,这个习惯保留了下来。每次回家、返校,他都这样揣着票。有时票被汗水浸软,有时不小心坐皱,他都会小心捋平折痕。'好像也不仅是怕脏了,而是有一些其他重要的东西也在里面。'他说。即使现在可以凭身份证进站,他仍会忍不住打印车票握在手里。'我知道没必要,但大概这就是习惯的力量。'

车票上的污渍和折痕,记录着独特的人生故事。有人把咖啡洒在票上,留下褐色印子;有人把车票当书签,下次翻到那一页,就想起窗外的海景。这些看似微不足道的细节,构成了80后一代珍贵的集体记忆。

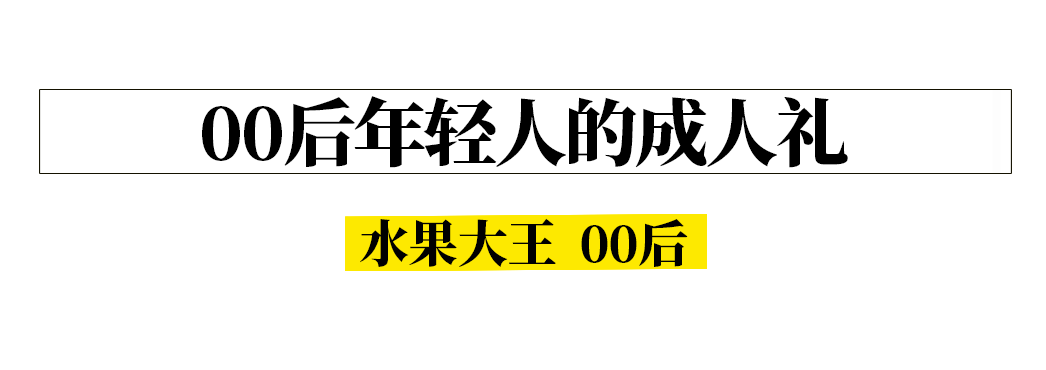

网上有个玩笑:'江西人的成年礼物是一张外出打工的车票。'这个略带自嘲的段子,道出了许多留守儿童的心声。对他们来说,去父母打工城市的车票,往往是最期待的礼物。

'一个合格的江西人是不会离开江西的,就比如我,现在就在江西省上海市。'这样的跟帖评论,既有地域认同的幽默,也暗含着离乡背井的无奈。

90后李女士回忆起小学时的暑假:'妈妈答应我期末考双百就带我去上海看世博会。虽然我没考到,但妈妈还是准备好了。'放暑假后,妈妈带着她和亲戚家的孩子,拿着身份证、户口簿去代售点买票。售票员快速报出时间和剩余席位,干脆利落地打印车票。拿到票时,车票还是温热的,不知道是因为刚打印出来,还是前一个人捏得太久。

高铁动车普及后,凭身份证进站成为常态。2018年,刚考上大学的张同学特意去代售点询问能否用录取通知书买学生票。'破旧的小窗口里,阿姨翻看着我的录取通知书说:'考的学校真不错啊,要去上大学啦。''这个场景,成为他记忆中温暖的片段。

对于职场人来说,纸质车票往往与报销紧密相关。'最后一次摸到纸质车票,是去年实习期间贴报销发票。'白领陈先生说,'厚厚的一沓车票,挨个贴在报销单上,结果形式不对,又撕下来重新贴。一个上午,我几乎把所有时间消耗在胶棒和A4纸上。'

看着乱七八糟的桌面,他忽然意识到:一上午的时间,足够他从北京坐列车回江西老家了。'成年后的生活就像搭上了一节飞速前行的列车,无数个想要停留的时刻都被时间推着向前走。'

在北京工作的刘女士有一本压箱底的手帐,里面贴着一张火车票。'很梦幻的是,虽然特意贴了透明胶带,热敏纸上的信息还是全部消失了。'幸好,她在车票下面标注了一行字:2019年11月16日,北京-天津,去买房。

那是她和对象在天津买下第一套房子的日子。'北漂多年,买套房子是我们共同的目标。每一个加班的深夜,每一次想要放弃的时候,我们都是靠这个目标互相鼓励着坚持下来的。'

看房期间,他们经常趁着周末在北京和天津之间往返。'那时候即使是在网上购票,也需要在售票机兑换纸质车票。我们常常卡时间取票,总是有好心人让我们先取。'咔哒'一声,车票拿到手上的时候,就像接到了圣旨。'

买完房子后,他们坐九点多的火车回北京。'在南站下车,而我们的出租房在最北边,打车要小两百块钱。下了车以后,我们也没舍得打车,坐地铁坐到一半,地铁停运了才打车的。'

'那天以后,我们度过了一段经济相当拮据的时光,也没有再做火车出去旅游了。'刘女士说,'好像那几个月把我们的车票额度都透支了一样。'

尽管车票上的信息都掉光了,但这张无字车票却成了'月光宝盒',带他们穿越时间迷雾,回到那个梦开始的地方。

90年代末,刚毕业的赵先生得到了一份需要频繁出差的工作。'那时没有手机,没有APP订票,每次都要在陌生的城市火车站排长队。'他回忆道,'窗口前人头攒动,我常常是手忙脚乱地捏着一张粉色纸质车票,在各个城市间穿梭。'

最惊心动魄的一次,是在重要提案会议当天,他急匆匆赶到火车站,却在掏口袋的瞬间发现车票不见了。'我在检票口被拦下了,脑海里像放电影一样反复重演所有的细节,试图找到那张粉色车票的踪迹。'

随着离开车时间越来越近,加上连日的工作压力,他在检票口前崩溃地大哭起来。

后来,一位检票员或路人把他拉到一旁。整理好情绪后,他打电话向领导和客户道歉,又重新补买了车票。'这次,我把新车票小心翼翼地夹在笔记本中间,每隔五分钟就要检查一次。'

从那次开始,他专门买了个票夹,郑重其事地把每张车票都安置在里面。'但粗心大意就像个爱恶作剧的朋友,总以新的方式捉弄我。'有次到了验票口,他才发现售票员听错了目的地——他要去的福州,却给打印了一张去湖州的票。

'如今,随着APP订票和身份证直接进站的普及,在候车大厅因丢失车票或时间地点弄错而羞愧自责、嚎啕大哭的故事,恐怕越来越难让人理解了。'他说,'看到纸质车票即将退出历史舞台的消息,我想这也算是时代进步对我们这些丢三落四者的一种体贴照顾吧。'

对于60后的张先生来说,一张纸质车票,意味着一件很麻烦、很奢侈但也很充满仪式感的事情即将发生。

1986年的冬天,他坐了近一个小时的公交到市区,在火车站买了一张去徐州的车票,去找同学玩。'那时候完全没有网络购票的概念,想做火车就必须去火车站买票。'他回忆道,'我们家是一个四五线的小城,当时只有三个售票窗口,每个窗口排队的人都密密麻麻的,从窗口一直延展到大门口。'

他全副武装,手里紧紧攥着书包,等了近一个小时才买好票。'就那么薄薄的一张纸啊,比年轻时候的感情还要脆弱。'中午12点上车,一直到下午6点才到目的地。'那时候没有座位号,上车就自己找地方坐,一会儿坐着,一会儿站着,一会儿在车门处靠着。'

到了徐州站,视野整个都开阔起来了。'售票厅里整洁明亮,光售票窗口就有七八个,那时候我第一次感受到城市发展的巨大差异。'出站后,他把车票小心翼翼地装在书包里,还特意带了个本子夹车票用。

后来那张车票一直放在家里的老式书桌上,玻璃下面压着日历、照片和那张车票。'很多人都问过这张车票的故事,但我从来没有跟任何人讲过,因为那是一段没有结局的感情。'

'今年我已经快60岁了,那张车票在搬家中早已不见,但每次想起来这段经历,都依然觉得美好。'张先生说,'大概这就是青春的意义,尽管故事的最后,我们没有踏上同一趟列车,无可避免地在毕业以后各奔东西。但他站在出站口,在熙熙攘攘的人群中冲我招手的画面,定格在我们18岁的青春,成为一直滋养我的人生记忆。'

本期作者|吴楠、水果大王、王小懒、斯小乐、一一

编辑|斯小乐、梅姗姗 视觉/创意|BOEN

摄影|梅姗姗、小红书@嘴嘴都起、@王怀恩漫游人间