2003年2月26日,上海锦江小礼堂内一场备受瞩目的发布会正在进行。现场聚集了上海市政要员与国内顶级芯片专家,他们共同见证着一款号称“中国最强芯片”的诞生——这款名为“汉芯一号”的产品,采用当时先进的0.18微米制程工艺,在指甲盖大小的芯片上集成了250万个元器件,每秒运算能力达2亿次。尽管以今天的标准来看参数并不突出,但在英特尔酷睿尚未问世的2003年,其性能已远超同行,甚至被媒体戏称为“拳打英特尔,脚踢摩托罗拉”的神话级产品。

更令人震惊的是其研发速度:从团队组建到产品问世仅用16个月,而主导研发的“汉芯科技”公司成立仅2个月。相比之下,英特尔同类产品研发周期长达三四年。这场发布会将32岁的陈进推上神坛——这位海归博士被媒体誉为“中国芯片之父”,上海交通大学更破格提拔其为微电子学院院长。然而,这场科技盛宴背后,却隐藏着一个精心策划的骗局。

陈进的履历堪称“完美”:浙江大学本科毕业后,赴美攻读德州大学奥斯汀分校计算机工程硕士、博士学位,随后进入芯片巨头摩托罗拉工作。但真相远比表象残酷:在摩托罗拉期间,他仅从事低技术含量的芯片测试工作,与核心研发毫无关联。2000年回国后,陈进凭借临时抱佛脚学习的模拟电路知识,试图在飞思卡尔苏州分部立足,却因项目失败迅速失业。

求职复旦大学被拒后,陈进连夜修改简历,将“芯片测试工程师”篡改为“摩托罗拉高级主任工程师、芯片设计经理”。凭借当时信息核查的漏洞,他成功入职上海交通大学,并迅速成为校方重点扶持对象。这场简历造假,为其后续骗局埋下了伏笔。

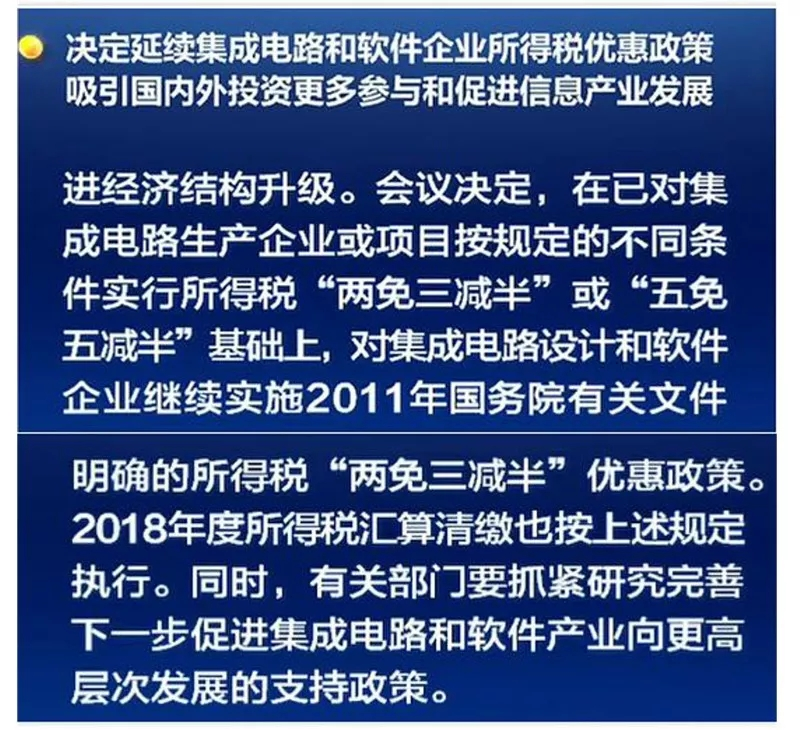

2000年,国务院发布“18号文”扶持集成电路产业,上海市紧随其后推出“54号文”。全国高校与企业争相布局芯片领域,但核心设计人才极度稀缺。顶着名企头衔的陈进,成为交大眼中的“救命稻草”。

校方举荐陈进主持DSP芯片研发项目时,他起初以“能力不足”推脱,但听到“国家补贴”后立即表态接手。随后,陈进拉拢在校硕博生组建科研组,提出“前两年卧薪尝胆,第三年一鸣惊人”的宏大目标。然而,项目启动后,他并未投入研发,而是带着团队吃喝玩乐,同时通过摩托罗拉前同事窃取芯片代码和图纸,直接宣布“汉芯一号”研发成功。

这款“国产芯片”的真相令人震惊:陈进偷取的代码虽能造出芯片,但缺乏摩托罗拉独有的调试接口和IP模块授权,导致芯片无法实际运行。这场“偷了但没完全偷”的闹剧,暴露了其骗局的致命漏洞。

尽管“汉芯一号”存在致命缺陷,陈进仍凭借虚假成果骗取11亿科研经费。他通过成立多家空壳公司,以“研发”“流片”等名义套取资金,甚至将部分经费转移至海外账户。2006年,骗局被清华大学教授举报后,陈进迅速逃往美国,至今未受法律追责。

这场骗局对中国芯片产业造成深远影响:国家科研经费被严重浪费,真正投入研发的资金大幅缩水;公众对国产芯片的信任度跌至谷底,行业声誉受损;更严重的是,陈进事件导致国家对芯片项目审批趋严,许多真实研发团队因流程繁琐而错失发展机遇。

如今,中国芯片产业虽已取得长足进步,但“汉芯案”的教训仍如警钟长鸣。它提醒我们:科技创新容不得半点虚假,唯有脚踏实地、尊重规律,才能实现真正的突破。